विजय प्रकाश श्रीवास्तव

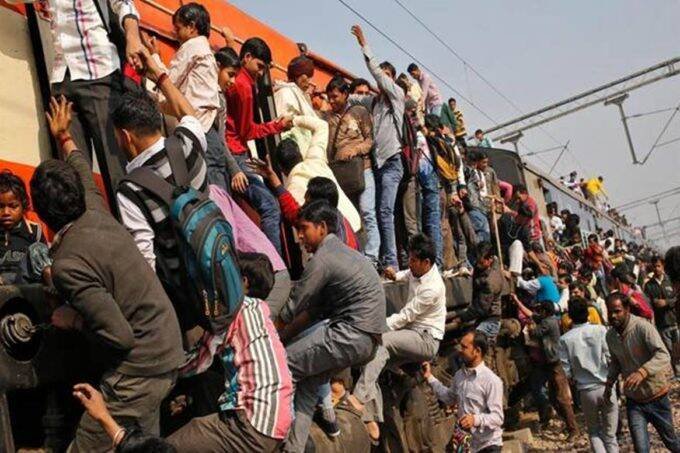

चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों के एक वर्ग के अनुसार देश की तमाम समस्याओं मसलन बेरोजगारी, गरीबी आदि के मूल में हमारी विशालकाय आबादी ही है। हमारे शासकों में भी, चाहे वे किसी भी दल से रहे हों, आबादी को विकास में रोड़ा मान कर अपना पल्ला झाड़ लेने की प्रवृत्ति देखने को मिलती रही है। देश में पहली जनगणना 1872 में कराई गई थी। अब यह जनगणना प्रत्येक दस वर्ष पर हुआ करती है। जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कुछ अन्य सर्वेक्षण भी होते रहते हैं। इन्हीं में से एक है- राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जो 1992-93 में पहली बार किया गया था। 2019-21 के दौरान किए गए ऐसे पांचवें सर्वेक्षण की रिपोर्ट हाल में जारी की गई है। इस सर्वेक्षण में कई नई बातें सामने आई हैं।

सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार देश की जनसंख्या में दशक भर पहले तक निरंतर वृद्धि की जो प्रवृति दिखती थी, उस पर विराम लग गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रजनन दर 2.1 की आकलित प्रतिस्थापन दर से नीचे आ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार यह वह स्तर है जब जनसंख्या बढ़ने की बजाय बस इसमें कमी की भरपाई करती है। प्रति स्त्री औसत संतान जन्म दर 2015-16 के 2.2 से घट कर 2.0 पर आ टिकी है। भले ही यह गिरावट सिर्फ 0.2 की हो, पर पूरे देश के लिए यह आबादी में वृद्धि की बजाय बड़ी गिरावट का संकेत देती है। यदि जन्म दर यही बनी रही तो देश की आबादी घटती हुई नजर आएगी।

आपातकाल में परिवार नियोजन के ‘जबरन’ प्रयासों को छोड़ दिया जाए तो भारत की जनसंख्या नीति आमतौर पर उदार रही है। इस मामले में चीन जैसी सख्ती लागू करने की बात कभी नहीं सोची गई। जनता के लिए जनसंख्या नियंत्रण के जो भी सरकारी उपाय लागू हैं, वे प्राय: सुझावात्मक हैं न कि बाध्यकारी। कुछेक अपवादों को छोड़ कर जैसे कि कतिपय राज्यों में दो से अधिक संतान वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया है।

दुनिया में संसाधन सीमित हैं। ऐसे में जब संसाधन कम हों और लोग ज्यादा हों, तो प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता कम होगी। अगर लोग कम होंगे तो प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता ज्यादा होगी। इस कथन की पुष्टि के लिए जर्मनी, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि जैसे विकसित देशों का उदाहरण दिया जाता है। पर इसे पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता। कहीं न कहीं विकसित देश संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाने के साथ-साथ अपनी जनसंख्या को अधिक सक्षम तथा योग्य बनाने में उच्चतर निवेश भी करते हैं। यदि हम अपने देश की जनसंख्या को देश की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट मानते रहे हैं तो इस दृष्टिकोण को बदलने का समय आ गया है।

अर्थशास्त्रियों के अनुसार विकास के प्रारंभिक चरणों में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची होती है। आय का स्तर बढ़ने के साथ साक्षरता में भी वृद्धि होती है और जन्म दर में कमी आने लगती है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में जो परिणाम आए हैं, उन्हें इसके साथ जोड़ कर देखा जा सकता है। जनसंख्या यदि समस्या बनी रहती है तो इसकी वजह यह है कि इसमें निहित संभावनाओं का लाभ नहीं उठाया जाता।

भारत के मामले में तो यह पूरी तरह सही है। देश में ऐसे करोड़ों युवा हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं है। अगर ये अर्थपूर्ण उत्पादक कार्यों में लगे होते तो न केवल उनकी स्थिति बेहतर होती, बल्कि देश भी बेहतर स्थिति में होता, चाहे इसे सकल घरेलू उत्पाद के बढ़ने के संदर्भ में देखा जाए या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में।

कहा जाता है कि गरीबी तथा जनसंख्या वृद्धि का सीधा संबंध है। दूसरे शब्दों में गरीब लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो, पर नवजात मृत्यु दर भी गरीब वर्ग में ही अधिक पाई जाती है। इसलिए बच्चे जीवित रहें, इस आस में उनके यहां संतानोत्पत्ति की दर अधिक होती है। साथ ही निर्धन परिवारों का दृष्टिकोण यह होता है कि हर बच्चा थोड़ा बड़ा होते ही काम में लग कर कमाई करने लगेगा और इससे परिवार की आय बढ़ेगी।

यदि गरीबों की आय का स्तर ऊंचा उठे जिससे वे सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन कर सकें तो इस वर्ग में जन्मदर में कमी आ सकती है।

विकास का चक्र जनसंख्या के स्वरूप और आकार से सीधे संबद्ध है। शिक्षित-प्रशिक्षित कौशलयुक्त जनसंख्या जब पूरी तरह उत्पादक कार्यों में नियोजित होती है तो उनका और उनके परिवार का आय स्तर उठता है, आय में वृद्धि के साथ उपभोग में वृद्धि होती है जिसके साथ मांग का स्तर भी बढ़ता है। इस प्रकार रोजगार के नए अवसरों का सृजन होता है और यह चक्र इसी प्रकार चलता रहता है।

सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को पूरी तरह तो नहीं मिटाया जा सकता, पर उनका न्यूनीकरण करने पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा एक मामला महिलाओं के लिए अवसरों को लेकर है। उदाहरण के तौर पर, भारत में सेवा उद्योग का तेजी से विस्तार हो रहा है। रोजगार के ज्यादातर नए अवसर इसी क्षेत्र में बन रहे हैं। आनुपातिक रूप से सेवा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है, चाहे यह सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो अथवा काल सेंटर उद्योग। पर हमारे देश में एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र भी है और इसमें महिलाएं अत्यंत कम संख्या में नियोजित हैं।

चाहे वाहन निर्माण का कारखाना हो अथवा उपभोक्ता वस्तुओं जैसे वाशिंग मशीन और फ्रिज आदि बनाने का, आपको गिनी-चुनी महिलाएं ही कार्य करती हुई दिखाई देंगी। रूस आदि देशों में महिलाएं ट्रक चलाने जैसे कार्य कई दशकों से कर रही हैं, पर अपने देश में हम उन्हें शारीरिक क्षमता वाले कार्यों से दूर रखते रहे हैं। हाल में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के दरवाजे युवतियों के लिए खोल दिए गए हैं। इसे एक नई शुरुआत मान कर विनिर्माण उद्योग में भी महिलाओं के नियोजन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

यदि आबादी में महिलाओं का हिस्सा आधा है तो रोजगार में भी उनका प्रतिनिधित्व इसी अनुपात में होना चाहिए। पर इसमें कई अड़चनें हैं। एक तो शिक्षा के अवसरों को लेकर असमानताएं हैं, दूसरे कहीं न कहीं हमारी सामाजिक व्यवस्था भी इसके लिए जिम्मेदार रही है जिसमें यह मान लिया गया था कि महिलाओं की हद चूल्हे-चौके तक है। पर अब यह सोच पीछे छूट रही है।

श्रम बल तथा रोजगार में महिलाओं को और बड़ी संख्या में लाने की जरूरत है। यह लैंगिक समानता तथा समावेशी समाज के लिए तो आवश्यक है ही ,अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत करने के लिए भी अपरिहार्य है। सोचने की बात है कि पश्चिमी देशों का विकसित देशों की श्रेणी में आना महिलाओं की व्यापक भागीदारी के बिना क्या संभव हो पाता?

अब जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात बढ़ रहा है और उनमें अपने हितों तथा स्वास्थ्य आदि के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। इसे हमारे देश के लिए एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। इस बदलाव का पूरा लाभ उठाने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की जानी चाहिए। इसमें सबसे अधिक जोर शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने, रोजगार के नए अवसरों का निर्माण करने, बुनियादी सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, कौशल विकास के दायरे में अधिकाधिक लोगों को लाने और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर होना चाहिए। भारत को यदि विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में आना है तो अवसर हमारे सामने है।