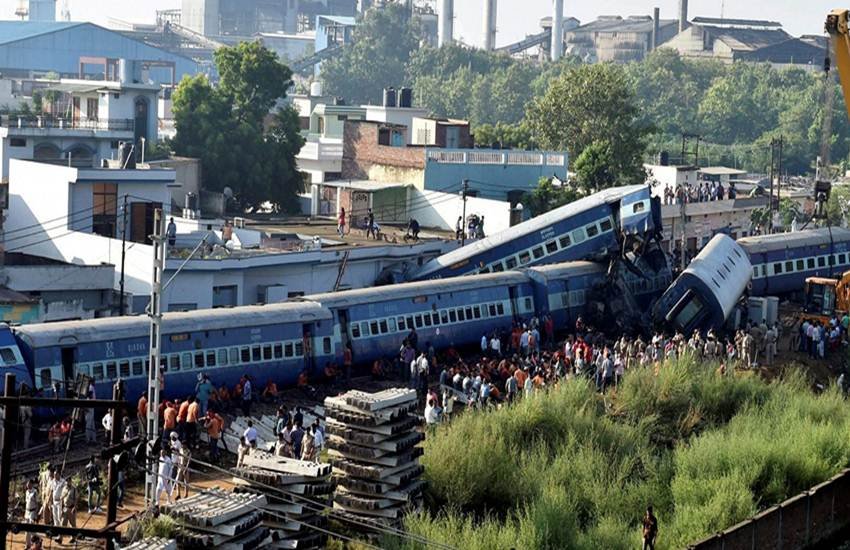

मुजफ्फरनगर के पास हुए रेल हादसे में तेईस यात्रियों की मौत हो गई। पिछली कुछ रेल दुर्घटनाओं को सरकार ने दुश्मन मुल्क की साजिश बताया था। हालांकि मुजफ्फरनगर में उत्कल एक्सप्रेस का पटरी से उतरना पहली दृष्टि में मानवीय लापरवाही ही नजर आ रही है। यात्रियों पर बोझ डालने की लगातार कोशिश कर रही सरकार यात्रियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। कम से कम सरकार को यह सोचना चाहिए कि रेल में यात्री किराया देकर सफर कर रहे हैं। वे सरकारी अस्पतालों की तरह मुफ्त इलाज नहीं करवा रहे हैं। लेकिन फिलहाल रेल मंत्रालय की दिलचस्पी ब्रिटिश भारत में विकसित किए गए रेलवे नेटवर्क की परिसंपत्तियों को निजी क्षेत्र के हवाले करने में है। कमजोर हो रही पटरियों के रखरखाव, उनकी मजबूती बनाए रखने पर रेल मंत्रालय का कोई ध्यान नहीं है। दिलचस्प बात है कि बदहाल हो रही पटरियों पर ही रेलवे अब हाइस्पीड ट्रेन चलाने की कोशिश कर रहा है। यह एक जोखिम भरी योजना है। पहले दिल्ली और आगरा के बीच हाइस्पीड यात्री गाड़ी चलाई गई; वहीं दिल्ली-मुंबई के बीच हाइस्पीड गाड़ी का परीक्षण किया गया। रेलवे इंजीनियरों के अनुसार, जिन पटरियों पर हाइस्पीड ट्रेन चलाने की बात हो रही है वे काफी कमजोर हो चुकी हैं। इन पुरानी पटरियों पर हर साल ट्रैफिक बढ़ रहा है। बढ़ते ट्रैफिक ने पटरियों को कमजोर कर दिया है। इन पटरियों पर डेढ़ सौ किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से रेलगाड़ी चलाना, यात्रियों की जान को खतरे में डालना है।

उत्कल एक्सप्रेस में लगे डब्बे पुरानी तकनीक की आइसीएफ (इंटीग्रल कोच फैक्ट्री) थे, जो पटरी से उतरने या टकराव की स्थिति में एक-दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। इस कारण ज्यादा संख्या में यात्रियों की मौत होती है। अगर उत्कल एक्सप्रेस में एलएचबी (लिंक हाफमैन बुश) कोच लगे होते तो शायद इतनी संख्या में यात्रियों की मौत न होती क्योंकि एलएचबी कोच पटरी से उतरने या टकराने के बाद भी एक दूसरे के ऊपर छिटक कर नहीं गिरते हैं। इससे यात्रियों की जान बच जाती है। गौरतलब है कि रेलवे ने अमीर लोगों को सफर कराने वाली शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस में एलएचबी कोच लगा दिए हैं, लेकिन बाकी गाड़ियों में अब भी आइसीएफ कोच लगे हुए हैं। रेलवे ने काफी जोर-शोर से दावा किया था कि 2020 तक देश की सारी रेलगाड़ियों में एलएचबी कोच होंगे। लेकिन अभी तक इस दिशा में हुई प्रगति ने रेलवे के दावे का मजाक उड़ाया है। देश में मौजूद सारी यात्री गाड़ियों के लिए लगभग पचास हजार एलएचबी कोच चाहिए। लेकिन वर्तमान में रेलवे के पास लगभग छह हजार एलएचबी कोच ही हैं।

रेलवे यात्रियों को सुविधा बढ़ाने के नाम पर लगातार किरायों में बढ़ोतरी कर रहा है। सामान्य टिकटों के रद््दीकरण के नियम बदल कर रेलवे ने मोटी कमाई की। यात्री रेल की यात्रा करें या न करें, टिकट रद््दीकरण से रेलवे को खूब आय हुई। रेलवे इसके लिए खुद अपनी पीठ थपथपा रहा है। यात्रियों की जेब काटने वाले अधिकारियों की तारीफ सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। इसे भारी उपलब्धि बताया जा रहा है। लेकिन रेलवे इसके एवज में यात्रियों को क्या दे रहा है, इस पर चर्चा करने की हिम्मत किसी में नहीं है। रेलवे ने वर्ष 2016-17 में टिकट रद््दीकरण के एवज में काटे जाने वाले शुल्क से 15 अरब रुपए की मोटी कमाई की। जबकि वर्ष 2015-2016 में रेलवे ने टिकट रद््दीकरण से 11 अरब रुपए और वर्ष 2014-15 में 9 अरब रुपए की कमाई की थी। आखिर इतनी कमाई के बाद भी रेलवे आम यात्रियों को ट्रेनों में सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहा है? सर्ज प्राइजिंग के नाम पर रेलवे राजधानी और शताब्दी एक्स्प्रेस में यात्रियों से मोटी रकम वसूल रहा है। उसके एवज में यात्रियों को शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में गंदे शौचालय और गंदा खाना मिल रहा है। और तो और, अब यात्रियों का सामान भी सुरक्षित नहीं है। हाल ही में मुंबई-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में हुई एक बड़ी चोरी ने रेलवे की फजीहत कर दी। कई यात्रियों के पैसे और जेवरात चलती ट्रेन में गायब हो गए।

रेलवे ने पिछले कुछ सालों में लोगों के कल्याण के लिए बेशक कुछ काम न किया हो, कुछ रिकार्ड तो अपने नाम दर्ज करवाए ही हैं। रेल दुर्घटनाओं में खासी वृद्धि नजर आई। वहीं रेल किराया कई बार बढ़ाने का रिकार्ड भी रेल मंत्रालय ने बनाया। अगर फलैक्सी फेयर की बात करें तो सीट खाली होने के बावजूद शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों से हवाई जहाज से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। यात्रियों की जेब से पैसे लेने के सारे रास्ते रेलवे ने निकाले, लेकिन यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचे इसके रास्ते रेलवे आज तक नहीं निकाल पाया है।भारत में रेल दुर्घटना कोई नई चीज नहीं है। 1980 के बाद से कई भीषण रेल दुर्घटनाएं भारत में हुई हैं। यात्रियों की सुरक्षा के मद््देनजर कई सिफारिशें भी रेल मंत्रालय के पास की गर्इं। लेकिन उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए। 1995 में फिरोजाबाद के पास कालिंदी एक्सप्रेस और पुरुषोतम एक्सप्रेस के बीच हुई टक्कर में ढाई सौ लोगों की मौत हुई थी। इसके तीन साल बाद ही, 1998 में लुधियाना के खन्ना के पास फ्रंटियर मेल और सियालदह एक्सप्रेस की टक्कर में 108 लोगों की मौत हो गई। ट्रेनों की भीषण टक्कर से होने वाली मौतों पर रेल मंत्रालय को गंभीर होना पड़ा। खन्ना जांच आयोग का गठन किया गया। आयोग की रिपोर्ट 2004 में आई। रिपोर्ट की सिफारिशों पर रेलवे ने कोई अमल नहीं किया। आयोग ने पटरियों के रखरखाव को लेकर कई सिफारिशें रेल मंत्रालय से की थीं। पर उन सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

हालांकि रेलवे सुरक्षा को लेकर 2010 से पहले ही कई महत्त्वपूर्ण सिफारिशें आ गई थीं। लेकिन 2010 के बाद भी रेल दुर्घटनाओं में कोई कमी नहीं आई। 2009 से 2015 तक देश में 803 रेल दुर्घटनाए हुई हैं जिनमें 620 यात्रियों ने अपनी जान गंवाई। इनमें से 47 प्रतिशत रेल दुर्घटनाएं यात्री गाड़ी के पटरियों से उतरने के कारण हुई हैं। दुनिया के एक बडेÞ रेल नेटवर्क के लिए यह काफी गंभीर मसला है। बेशक सरकार रेल दुर्घटनाओं को लेकर साजिश की बात करे, सच्चाई यही है कि पिछले सात सालों में हुई दुर्घटनाओं में 86 प्रतिशत दुर्घटनाएं मानवीय विफलता के कारण हुई हैं। पिछले तीन साल में 206 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 333 लोगों की जान गई है। ब्रिटिश भारत के हुक्मरानों ने रेलवे का विकास कच्चे माल की ढुलाई के उद््देश्य से किया था। वर्तमान सरकार हाइस्पीड रेल कॉरिडोर पर ज्यादा ध्यान दे रही है। रेलवे के वर्तमान रूटों को सिंगल से डबल या डबल से फोरलेन करने की तरफ सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं कमजोर हो रही पटरियों को मजबूत करने को लेकर को भी रेल मंत्रालय उत्साहित नहीं दिखता। इसके बदले हाइस्पीड रेल कॉरिडोर के लिए लगातार सर्वे हो रहा है। अमदाबाद-मुंबई रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने की परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। दिल्ली-कोलकाता और दिल्ली-मद्रास रूट पर हाइस्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने पर सरकार विचार कर रही है। इस पर कई लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका कर्ज चुकाना भारत जैसे देश के लिए संभव नहीं है। क्योंकि हाइस्पीड कॉरिडोर का किराया गरीब आदमी के बस का नहीं होगा।