सौ वर्ष का समय छोटा नहीं होता है। इस दौर में भौतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव होना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, अनेक ऐसी ताकतों, प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का निर्माण भी होता है, जो अनपेक्षित होती हैं। इनमें एक वैज्ञानिक खोजों से हमारे मनोविज्ञान, रुचि और दृष्टिकोण पर पड़ने वाला प्रभाव भी है, जो कई बार परंपरागत सामाजिक जीवन को झकझोरता है। कोई संस्था, विचार या आंदोलन इससे बच नहीं पाते हैं। इसलिए दुनिया में अपनी ताकत बढ़ाते हुए सौ वर्ष पूरा करने वाले संगठनों का अभाव है। उदाहरण के लिए दासता विरोधी सोसाइटी अमेरिका में 1839 में बनी थी।

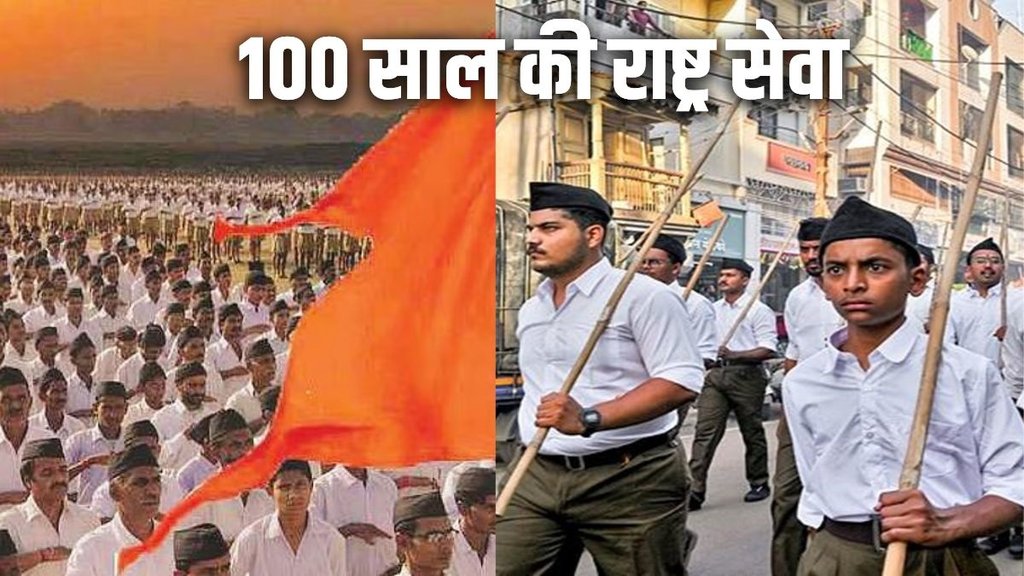

इसके पास अपनी गतिविधियों के स्वर्णिम काल की विरासत के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह प्रकारांतर से सतही प्रगतिशीलता का एक सूचक और कुलीन क्लब बनकर रह गई थी। उसी तरह न्यूयार्क कम्युनिटी ट्रस्ट, जो 1924 में बना था और फोर्ड फाउंडेशन, जिसका निर्माण 1936 में हुआ, परमार्थ और दान करने वाली संस्थाएं हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सौ साल पूरा करना इसे अपवाद बना देता है। इसी को सामने रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर डाक टिकट और सिक्का जारी करते और इसकी विलक्षणता का वर्णन करते हुए कहा कि ‘सौ वर्ष में न तो इसमें विभाजन हुआ, न विरोधाभास पैदा हुआ’।

ऐसा कैसे हो पाया? इसका उत्तर ढूंढ़ने का प्रयास मात्र भारत के विमर्श को वैचारिक रूढ़िवाद से बाहर करने की क्षमता रखता है। यह वैचारिक रूढ़िवाद स्वतंत्रता के बाद सत्तावादी बौद्धिकता की समांतर परंपरा के रूप में विकसित हुआ, जो बाद में मुख्यधारा बनता चला गया। इसने वाम, दक्षिण और मध्यमार्गी, सबको समान रूप से प्रभावित किया है।

आज बौद्धिकता भजन-कीर्तन या यश-अपयश की लड़ाई बनकर रह गई है। ऐसे लोग बौद्धिक कम और मानसिक मजदूरी करने वाले अधिक हो जाते हैं। परिणामत: सतही और परिश्रम मुक्त रचनाओं का सृजन होता है।

सत्तावादी बौद्धिकता ने ही संघ को समझने के लिए परिश्रम करने की जगह एक आसान धारणा को स्थापित किया। यह विचार ‘गांधी, गोडसे और गोलवलकर’ पर आधारित धारणा पर खड़ा किया गया था। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या 1948 में की थी। हत्या को विचारधारा बनाने का काम सत्तावाद के लिए लाभकारी होता है। व्यक्तिगत या किसी छोटे समूह की घृणा पर आधारित सोच-समझ का गोडसे प्रतिनिधित्व करता था, पर संघ से जोड़कर इसे हिंदुत्व और स्वयं संघ के विरुद्ध विमर्श का रूप दिया गया। इसके तब के सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर को ‘खलनायक’ के रूप में प्रस्तुत करने की असफल कोशिशें की जाती रहीं। गोडसे पीछे छूट गया।

गोलवलकर को सांप्रदायिक फासीवाद का पर्याय बनाने की कोशिश जितनी हुई, उतना भारतीय राष्ट्रीय जीवन में किसी पर प्रहार नहीं हुआ। पर वे इससे अप्रभावित रहे। उन्होंने संघ को प्रतिरोध और हिंसा से मानसिक, दार्शनिक और आचरण- तीनों स्तरों पर दूर रखा। इसका प्रमाण 1950 की घटना है। संघ पर से गांधी हत्या का प्रतिबिंब हटने के कुछ महीने बाद देश में भूख और अभाव के बीच सरकार को खाद्य अभियान चलाने के लिए स्वयंसेवी संस्था की जरूरत थी। नेहरू की सहमति प्राप्त कर खाद्य सचिव ने संघ से संपर्क किया। गोलवलकर सहयोग करने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। इसे ही राष्ट्र प्रथम कहते हैं। राजनीतिक दर्शन के कमजोर धरातल को बचाने के लिए कांग्रेस और वामपंथी वैचारिक पक्षों ने गांधी हत्या को कामधेनु के रूप में उपयोग किया।

दूसरी तरफ, इसके समांतर अमेरिका की एक घटना है। अमेरिका के प्रसिद्ध रंगकर्मी जान विल्क्स बूथ ने चौदहवें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की 1865 में हत्या कर दी। वे लिंकन के दास प्रथा को समाप्त करने और राज्यों का राष्ट्र से अलग होने के अधिकार छीनने से असहमत थे। वे एक विशिष्ट राजनीतिक दर्शन के प्रतिनिधि थे। पर अमेरिकी विमर्श लिंकन की हत्या और बूथ के विचार में नहीं अटका। लिंकन की हत्या की घटना को अमेरिका ने इतिहास के सबक के रूप में लिया। उसे प्रतिक्रियावादी विमर्श की ‘कामधेनु’ नहीं बनाया।

इतिहास का एक और कड़वा सच है। जब बहुत थोड़े लोग विमर्श में कृत्रिम यथार्थ तैयार कर देते हैं। तब उसे तोड़ने का कार्य लोकमत से ही हो पाता है। गांधी-गोडसे-गोलवलकर पर केंद्रित विमर्श का उद्देश्य संस्कृति के पैरोकार संघ को अवैधानिक चरित्र वाला बनाकर रखना रहा, जिससे संस्कृति केंद्रित विमर्श नहीं हो पाए। संघेतर विचारधारा राजनीतिक राष्ट्रवाद और संवैधानिक प्रतिबद्धता से आगे नहीं बढ़ पाई। वह मानती रही कि भारत का राष्ट्रवाद स्वतंत्रता आंदोलन में विकसित हुआ। राष्ट्रीय एकता एवं भ्रातृत्व और पंथनिरपेक्षता का स्रोत संविधान है।

इसमें यूरोप की विकसित बौद्धिकता का अनुमोदन भी रहा। संघ सांस्कृतिक इतिहास, दर्शन और हिंदू सभ्यता से उपजी विविधता आधारित जीवनशैली को राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता का आधार मानता रहा है। यह भारत को प्राचीन राष्ट्र मानता है। संघ विमर्श में अपनी हिस्सेदारी कुलीन बौद्धिकता के सामने समाज में जमीनी स्तर पर सामान्य तरीके से अनौपचारिक संवाद और सत्संग द्वारा करता रहा है।

बिना सामाजिक-सांस्कृतिक या अन्य राष्ट्रीय जीवन के आयाम से जुड़े हासिल की गई विशेषज्ञता या बौद्धिकता को पूर्ण प्रतिबिंबित नहीं कर पाता है। खाई बनी रहती है। इसी विसंगति की पूरी दुनिया की बौद्धिकता शिकार है। संघ के आंदोलन में बौद्धिकता स्वतंत्र संकाय न होकर राष्ट्रीय जीवन के व्यावहारिक पक्षों का सहयोगी है। ऐसा प्रयोग अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने भी किया था। इसलिए वहां के बौद्धिकों ने श्वेत बौद्धिकों के तर्कों को धराशायी करने में सफलता पाई। ऐसी बौद्धिकता ही समाज पर नैतिक प्रभाव डालने में सार्थक होती है। संघ की सफलता उसके द्वारा अर्जित नैतिक ताकत और समाज में बौद्धिक जागरण लाने की उसकी स्व-अर्जित पात्रता में निहित है।