‘वन्दे मातरम’ ब्रिटेन के कोलोनियल शासन के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का स्वर है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में कहें तो, “वन्दे मातरम स्पष्टतः और निर्विवाद रूप से भारत का प्रमुख राष्ट्रीय गीत है और महान ऐतिहासिक परंपरा है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम से इसका निकट का सम्बन्ध रहा है। इसका स्थान सदा बना रहेगा और दूसरा कोई गीत इसे विस्थापित नहीं कर सकता।” ये शब्द जवहारलाल नेहरू ने 1948 में लोक सभा में भाषण देते हुए कहे थे।

बंकिम चन्द्र चटर्जी (1838- 1894) द्वारा संस्कृत में रचित “वन्दे मातरम्” भारत का राष्ट्रगीत है। बंकिम चंद्र द्वारा रचित मूल गीत की पहली आठ पंक्तियों को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी गयी। इसका स्थान भारत के राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के समकक्ष है। यह गीत 7 नवंबर 1875 को ‘बंग दर्शन’ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसलिए भारत सरकार 7 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गीत ‘वन्दे मातरम’ का 150वां साल मना रही है।

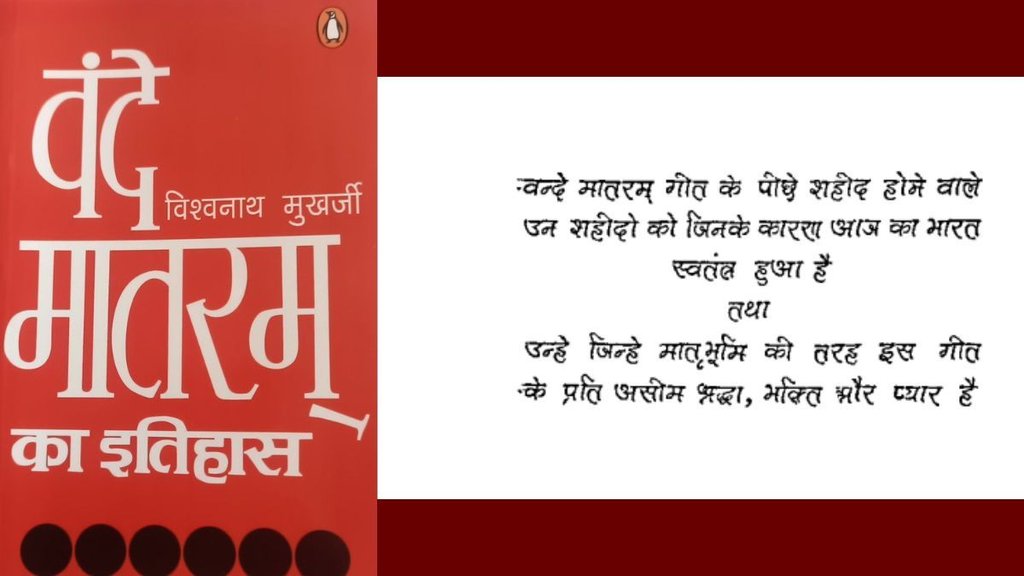

‘वन्दे मातरम’ विश्व इतिहास के उन विरले गीतों में होगा जिसका स्वतंत्र इतिहास लिखा गया है। ‘वन्दे मातरम का इतिहास’ लिखने वाले विश्वनाथ मुखर्जी के अनुसार बंकिम चंद्र द्वारा ‘वन्दे मातरम’ गीत लिखे जाने के पहले से ‘वन्दे मातरम’ ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के मंत्र के रूप में प्रचलित था।

विश्वनाथ मुखर्जी के शोध के अनुसार ‘वन्दे मातरम’ संन्यासी विद्रोहियों के बीच लोकप्रिय नारा था। संन्यासी विद्रोहियों ने ब्रितानी क्रूरता के खिलाफ सर्वप्रथम सन 1763 ई. में ढाका स्थित अंग्रेजों की कोठी पर हमला किया था। अंग्रेज व्यापारी ढाका को मुख्य क्षेत्र बनाकर मसलिन बनाने वाले कारीगरों से नाममात्र मूल्य देकर कपड़े खरीदे लेते थे और जबरन बिना मूल्य देने के लिए शर्तनामा लिखवा लेते थे। अगर शर्तनामा के अनुसार काम न हुआ तो सजा देते थे। यहाँ तक कि उनकी अंगुलियाँ काट लेते थे। भूपेन्द्रनाथ दत्त के अनुसार में ढाका स्थित ईस्ट इंडिया कम्पनी की कोठी पर जब सन्यासियों ने हमला किया तब उन्होंने ‘ओम वन्दे मातरम’ का नारा लगाया था।

ब्रह्मबांधव उपाध्याय ने अपनी पुस्तक ‘स्वराज्य’ में लिखा है कि “एक बार हिमालय निवासी एक संन्यासी बंकिम बाबू के पास आया था। उसी से उन्हें ‘वन्दे मातरम’ मंत्र मिला था। उस मंत्र को वे काफी दिनों तक सुरक्षित रखे रहे।”

विश्वनाथ मुखर्जी के अनुसार 1857 ई. के प्रथम मुक्ति-संग्राम से लेकर 1873 ई. तक जितनी भी घटनाएँ भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए हुई थीं, उन सभी का बंकिम चंद्र पर प्रभाव पड़ा था। बंकिम चंद्र इस गीत के भविष्य को लेकर बेहद आश्वस्त थे मगर उनके जीते जी यह गीत उतना लोकप्रिय नहीं हुआ था जितना बाद में हुआ।

‘वन्दे मातरम का इतिहास’ लिखने वाले प्रसिद्ध लेखक विश्वनाथ मुखर्जी के अनुसार बंकिम चंद्र ने अक्तूबर 1874 में इस गीत की रचना कर ली थी। उसके करीब एक साल बाद यह ‘बंग दर्शन’ पत्रिका में प्रकाशित हुआ। यह गीत बंकिम चंद्र के 1882 में प्रकाशित कालजयी उपन्यास ‘आनंद मठ’ में भी शामिल किया गया। बंकिम चंद्र का 1894 में निधन हो गया।

विद्वान मानते हैं कि ‘आनन्द मठ’ उपन्यास में शामिल होने के बाद इस गीत की लोकप्रियता में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई मगर इसे असल ख्याति 1905 में मिलनी शुरू हुई जब यह बंगाल विभाजन के विरोध का प्रतीक बन गया।

विश्वनाथ मुखर्जी लिखते हैं, “बंग-भंग आन्दोलन के समय जो गीत धरती से आकाश तक गूंज उठा, बंगाल की खाड़ी से जिसकी लहरें इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटिश पर्लियामेंट तक पहुँच गईं, जिस गीत के कारण बंगाल का बंटवारा नहीं हो सका, उसी गीत को अल्पसंख्यकों की तुष्टि के लिए खंडित किया गया।”

इस गीत से ब्रितानी सरकार इतना आतंकित थी कि तत्कालीन बंगाल के गवर्नर फूलर ने ‘वन्दे मातरम’ पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबन्ध ने ‘वन्दे मातरम’ को पहले से ज्यादा लोकप्रिय बना दिया।

बंगाल के बाद देश के अन्य हिस्सों में भी यह गीत लोकप्रिय होने लगा था। लोकमान्य तिलक की वन्दे मातरम गीत के प्रति प्रारंभ से ही अपार श्रद्धा थी। यहाँ तक कि उन्होंने इस गीत को बड़े आदर के साथ छत्रपति शिवाजी की समाधि के तोरण पर उत्कीर्ण कराया।

वन्दे मातरम का कांग्रेस से गहरा नाता

विश्वनाथ मुखर्जी के अनुसार 1885 से 1905 तक कांग्रेस का न कोई राष्ट्रीय गीत था और न निजी झण्डा। मुखर्जी लिखते हैं, “गुलाम प्रवृत्ति वालों द्वारा स्थापित संस्था कांग्रेस यूनियन जैक वाले झण्डे के नीचे कार्य करती रही।” वर्ष 1906 में कांग्रेस को अपना पहला ध्वज मिला जिस पर ‘वन्दे मातरम’ लिखा हुआ था। कांग्रेस के इस ध्वज का रंग भगवा था जिस पर पीले रंग से वज्र का चिह्न अंकित था और ‘वन्दे मातरम’ लिखा था। इस ध्वज को भगिनी निवेदिता ने डिजाइन किया था।

कांग्रेस ही नहीं बल्कि गैर-कांग्रेसी दलों में भी ‘वन्दे मातरम’ स्वतंत्रता संग्राम का ‘मंत्र’ था। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी में हुए अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेन में ‘वन्दे मातरम’ गीत गाया था। मैडम कामा ने जर्मनी में एक ध्वज भी प्रस्तुत किया जिस पर ‘बन्दे मातरं’ लिखा था।

1937 में जब विभिन्न प्रांतों में स्वायत्त शासन ग्रहण करने जा रही थी तब राष्ट्रगीत के प्रश्न पर अल्पसंख्यकों की ओर से आपत्ति प्रकट की गई। मुखर्जी लिखते हैं, “अल्पसंख्यकों के अनेक गणमान्य नेता जो कि इस गीत को अब तक पूर्ण राष्ट्रीय मर्यादा दे रहे थे, वे भी इस मौके पर विरोध दबी जबान से करने लगे थे। सभी को इस गीत में बुतपरस्ती दिखाई देने लगी थी।”

मुखर्जी आगे लिखते हैं, “खिलाफत आन्दोलन के कार्यकर्ताओं का सहयोग लेने का परिणाम सन 1923 में ही स्पष्ट हो गया था। काकीनाड़ा कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने कहा कि ‘वन्दे मातरम’ नहीं गाया जा सकता जबकि इसके पहले कांग्रेस अधिवेशन में यह गीत अवश्य गाया जाता था। मोहम्मद अली के इस कथन का मंच पर बैठे किसी नेता ने विरोध नहीं किया।”

इस गीत को हर वर्ष कांग्रेस मंच पर गाने वाले संगीतज्ञ पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने इस बात को अस्वीकार करते हुए कहा, “कांग्रेस का अधिवेशन कोई खिलाफत की कांग्रेस या मुसलमानों की मस्जिद नहीं है, इसे अध्यक्ष को समझना चाहिए। अध्यक्ष के स्वागत में गीत धार्मिक कल्पना के विरुद्ध कैसे कहा जा सकता है।” अली के प्रतिवाद करने पर भी पंडितजी ने गंभीर कंठ से पूरा गीत गाया।

1937 में कलकत्ता के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बंगाल के अकरम खान ने एक प्रस्ताव रखा कि ‘वन्दे मातरम’ गीत को राष्ट्रीय गीत बनाने की कांग्रेस की साजिश स्पष्ट रूप से मुसलमानों के विरोध तथा देश के विकास में बाधा लाने वाली है। इस बार कांग्रेस ने केवल कुछ पंक्तियों को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया।

1937 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस और आचार्य नरेंद्रदेव की उप-समिति गठित की जिसे रवींद्रनाथ ठाकुर से परामर्श कर राष्ट्रीय गीत के रूप में इसकी उपयुक्तता पर निर्णय देना था। पूर्व कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ था, “अतः सभी बातों पर ध्यान देते हुए समिति की सिफारिश है कि जब भी राष्ट्रीय सार्वजनिक सभाओं में वन्दे मातरम गाया जाए तो उसके पहले के दो ही पद गाए जाएँ और संयोजकों को दूसरा कोई गीत जो आपत्तिजनक न हो, इसके साथ या स्थान पर गाने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी।”

मुस्लिम लीग ने जून 1938 में कांग्रेस के सामने जो 11 सूत्रीय माँग रखी उसमें प्रथम मांग थी- ‘वन्दे मातरम’ बन्द करो। 1938 के हरिजन के एक अंक में गांधी जी ने लिखा, “आनंदमठ के माध्यम से मुझे बंकिमचन्द्र का परिचय मिला, किन्तु यह गीत पहले भी सुनकर मैं पुलकित हो चुका था। इस गीत ने करोड़ों लोगों के हृदय को आनंदित किया है। जब तक राष्ट्र है, तब तक यह गीत रहेगा।”

अपने एक भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, “वन्दे मातरम गीत विगत तीस से अधिक वर्षों से भारतीय राष्ट्रवाद से गहराई से संबधित रहा है और असंख्य भावनाओं की स्मृतियाँ और बलिदान इसमें शामिल हो गये हैं। लोक-गीत न तो आदेश देकर बनाए जा सकते हैं और न इन्हें लादा जा सकता है। वे जनभावना में विकसित होते हैं।”

मौलाना रेजाउल करीम ने एक लेख में लिखा, “वन्दे मातरम जैसे निर्दोष और सर्वांग सुन्दर गीत को भी साम्प्रदायिक कहते हैं, पर जिनके पास उदार दृष्टि है, उन्हें ‘वन्दे मातरम’ गीत को समग्र दृष्टि से देखना चाहिए। वे देखेंगे कि उसमें बुतपरस्ती का दोष कहीं नहीं है। हमें यह देखना है कि इस्लाम किसको बुतपरस्ती कहता है और उसकी सीमा कहाँ है।” मौलाना रेजाउल करीम ने लिखा कि देश को माँ कहकर सम्बोधित करने की प्रथा कई अरबी और फारसी कविताओं में भी देखी जाती है।

मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा स्थापित डॉन अखबार ने ‘वन्दे मातरम’ की आलोचना की तो महात्मा गांधी ने 22 अगस्त 1947 को कलकत्ता के देशबन्धु पार्क में दिए भाषण में कहा, “‘वन्दे मातरम’ कोई धार्मिक नारा नहीं था। यह विशुद्ध राजनीतिक नारा था।….भारत माता की वन्दना के रूप में वन्दे मातरम के प्रति मेरी भावना गहरी है। राष्ट्रगान वन्दे मातरम और बंगाल का राष्ट्रीय नारा, जिसने उस समय जब सारा भारत लगभग सुसुप्त था- उसे जीवित रखा और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि बंगाल के हिन्दू और मुसलमान दोनों ही ने इसे स्वीकार किया था।”

14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में जब भारत आजाद हो रहा था तब इस मंत्र का गायन श्रीमती सुचेता कृपलानी ने किया था और सभी लोगों ने खड़े होकर सुना था। दूसरे दिन प्रातःकाल आकाशवाणी से भारत के महान गायक पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने इसे गाया था।

उस समय ओंकारनाथ ठाकुर दिल्ली में नहीं थे। जब उन्हें आकाशवाणी से ‘वन्दे मातरम’ गाने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने शर्त रखी कि वह पूरा गीत गाएँगे नहीं तो नहीं गाएँगे। उनकी माँग सरदार वल्लभभाई पटेल के सामने रखी गयी। सरदार पटेल ने इसे मंजूरी दी जिसके बाद ओंकारनाथ ठाकुर ने दिल्ली आकर इसे पूरा गाया।

पंडित ओंकारनाथ ठाकुर द्वारा 15 अगस्त 1947 को गाया ‘वन्दे मातरम’ आप नीचे सुन सकते हैं-

गुजराती ‘वन्दे मातरम’ के संचालक श्री श्यामलदास गांधी ने 1945 में भविष्यवाणी की थी कि “आज चर्चिल का भारत है, पर कल श्री जवाहरलाल का भारत होगा और उस दिन शुभारंभ पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के वन्दे मातरम गायन से होगा”

1948 में जवाहरलाल नेहरू ने लोक सभा में भाषण देते हुए कहा कि दूसरा कोई गीत इसे (वन्दे मातरम) को विस्थापित नहीं कर सकता।

जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल के दौरान 1961 में पुनः एक बार ‘वन्दे मातरम’ के बारे में विवाद उठा था, तब डॉ. सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसने अपनी राय दी कि विद्यार्थियों को राष्ट्रगीत ‘वन्दे मातरम’ याद होना चाहिए।

‘वन्दे मातरम’ ने भारत को आजादी दिलाने में चाहे जितनी बड़ी भूमिका निभायी हो, इसकी चाहे जितनी महिमा बखानी जाए, इससे यह सच न छिपेगा कि जिस गीत ने गुलाम के खिलाफ अलग जगाने में केंद्रीय भूमिका निभायी उसे आजाद भारत ने धोखा दिया।

मुस्लिम लीग के दबाव में 1937 में कांग्रेस ने ‘वन्दे मातरम’ का विभाजन स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने इस गीत की जिन आठ पंक्तियों को तब स्वीकार किया उन्हें ही 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकृत किया गया। मगर हकीकत ये है कि आज वे आठ पँक्तियाँ विवादित मानी जाने लगी हैं। आठ पँक्तियाँ ही नहीं, केवल दो शब्द ‘वन्दे मातरम’ भी आजाद भारत में विवाद का विषय बन सकते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत के राष्ट्रगीत पर लगा ‘मुस्लिम लीग’ का ग्रहण आज तक नहीं छंटा है।

(लेख में दिए गये सभी तथ्य विश्वनाथ मुखर्जी की किताब ‘वन्दे भारत का इतिहास’ पुस्तक से लिये गये हैं।)