गौरव बिस्सा

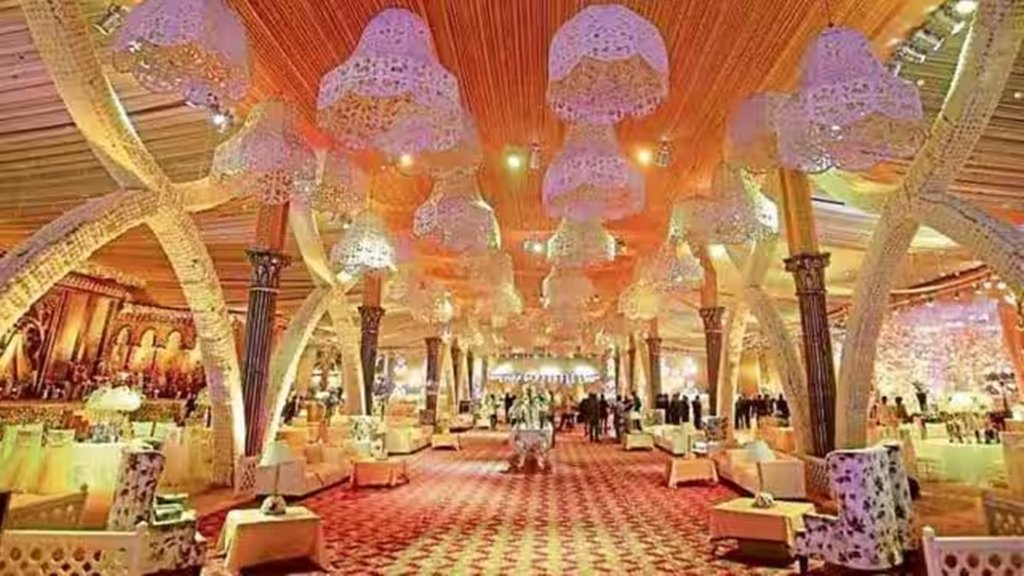

वर्तमान विवाह समारोहों को देखकर इससे जुड़ी कोई आदर्श बात क्रियान्वित होती नजर नहीं आती। ऐसा लगता ही नहीं कि विवाह कोई संस्कार है या गुरुतर दायित्व को ग्रहण करने का एक समारोह है। समाज में व्याप्त कुरीतियों की तरह परंपरा में से एक है विवाह समारोहों में धन, वैभव और अपने संसाधनों का अहंकारपूर्ण प्रदर्शन। जिसके पास संसाधन होते हैं, वह इसका कैसा प्रदर्शन करता है, यह किसी से छिपा नहीं है।

कहीं-कहीं एक सौ एक व्यंजन बनाना, अपने समधियों या वर-पक्ष के रिश्तेदारों के लिए चांदी-सोने के थाल सजाना, इसमें भोजन डालना और उसे बर्बाद करना, मिठाई की दुकान या फलों की मुफ्त दुकानें ही विवाह स्थल पर लगवा देना, बेटियों को लाखों रुपए और स्वर्ण आभूषण देना आदि काम अहंकार का दिखावा करते प्रतीत होते हैं।

धन के इस प्रदर्शन से नौकरीपेशा ईमानदार व्यक्ति के लिए अपनी संतान का विवाह या अन्य समारोह करवा पाना ही भारी हो जाता है, क्योंकि समाज का आभिजात्य वर्ग धन खर्च करने में एक पैमाना या मानदंड स्थापित कर देता है। यहीं से पनपता है भ्रष्टाचार, धन की दौड़, अहंकार, भ्रष्टाचार करके भी पैसा कमाने की इच्छा, पति-पत्नी के बीच पैसों को लेकर तनाव, जिसका अंत कई बार बहुत भयावह होता है।

इस पर विचार करने की जरूरत है। मसलन, एक बड़ी कढ़ाईनुमा ‘बाथिंग टब’ यानी नहाने के पात्र में हल्दी के पानी में वे युगल, जिनका विवाह होना है। क्या इसे हल्दी की परंपरा कहा जा सकता है? दिखावा कैसे किसी परंपरा को भी लुप्त या विकृत करता है, यह देखा जा सकता है। पहले रिश्तेदार परस्पर एक दूसरे को जानते पहचानते थे। अब एक दूसरे को पहचानते भी नहीं, इसलिए कई बार विवाह के मौके पर परिवारों में ‘ड्रेस कोड’ यानी पहचान में आने वाले परिधान की व्यवस्था की जाने लगी है। सभी व्यक्ति एक जैसे परिधान में। क्या यह आवश्यक है? कतई नहीं।

यह बाजार का मायाजाल है, जिसमें वस्त्र निर्माता कंपनियां अपने उत्पाद बेचती हैं। क्या इसका विवाह संस्कार से कोई मेल है? नहीं, मगर इसे प्रतिष्ठा से जोड़ा जा रहा है। किसी निर्धन या कम आमदनी वाले व्यक्ति या परिवार के पास वैसे वस्त्र न हों, तो वह वस्त्र खरीदेगा। इससे बिक्री बढ़ती है। विवाह समारोह में महिलाएं मांगलिक गीत गाती थीं और गीतों से ससुराल पक्ष के लोगों का स्वागत करती थीं।

इसमें अपनापन था, प्रेम था और एक दूसरे के प्रति अनुराग झलकता था। महिलाएं ससुराल पक्ष के कुछ लोगों का नाम अपने गीतों में लेती थीं और वे मांगलिक गीत वर-वधु को आशीष देते थे। अब महिला संगीत के नाम पर नृत्य सिखाने वाला कोरियोग्राफर विवाह से एक माह पूर्व सभी को नृत्य करना सिखाता है। ‘संगीत संध्या’ मानो एक प्रतियोगिता बन गई है। इसमें भी रील बनाने, वीडियो और फोटो का कारोबार बढ़ाने का मंतव्य छिपा है।

विवाह में फेरे क्यों होते हैं, सप्तपदी क्या है, समर्पण क्यों जरूरी है और पति-पत्नी के लिए परस्पर त्याग का क्या महत्त्व है, इस पर समाज मानो मौन है। दुख तो तब होता है, जब सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त, उच्च डिग्रीधारी युवा भी इन कुरीतियों पर मौन रहते हैं। ‘डेस्टिनेशन वेडिंग’ के नाम पर अपने पिता की तीस वर्ष की कमाई को एक ही पल में खर्च करवा देने वाले तथाकथित उच्च शिक्षित युवक या युवती को क्या वास्तव में शिक्षित और समझदार कहा जा सकता है? यह कौन-सी शिक्षा है, जिसमें युवक या युवती को यह भी भान न रहे कि उसके विवाह के कारण पिता के जीवन भर का निवेश समाप्त हो जाएगा। मगर यह भी लगता है कि ऐसे आयोजनों में पिता भी संसाधनों के दिखावे या प्रदर्शन में एक सक्रिय हिस्सेदार होता है।

पैसा खर्च करना पूरी तरह गलत नहीं है, मगर दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। सौ व्यंजनों के निर्माण में या स्वर्ण आभूषण देने के खर्च के स्थान पर उस धन को बालक या बालिका को आत्मनिर्भर बनाने, उद्यमिता आधारित लघु उद्योग खोलने, छोटा व्यापार शुरू करने, भविष्य के लिए बचत करने, गरीबों के लिए पुस्तकालय बनाने, निर्धन बच्चों को मुफ्त पुस्तक वितरित करने, अस्पताल में मशीनरी खरीदने या समाज हित में भवन निर्माण आदि में खर्च करना क्या पैसे का सार्थक उपयोग नहीं है?

यह भी समझना होगा की रूढ़िवादी होने से समाज और राष्ट्र का विकास नहीं होता। विकासशील सोच रखना समय की मांग है। व्यर्थ की झूठी शान के चलते बिना वजह के वैवाहिक आडंबरों को गले लगाना कहां तक जायज है? ऐसे आडंबरों के विरोधियों को समाज मूर्ख का तमगा देकर हंसी उड़ाता है। कई बार तो दंडित भी करता है।

इसके बावजूद युवा वर्ग को चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों से लड़ाई जारी रखे। तथाकथित सामाजिक दबाव से दबे बिना वैवाहिक समारोह में होने वाले अनावश्यक खर्च का विरोध जारी रखे। इसलिए भी कि चंद अमीर परिवारों के धन-प्रदर्शन का मनोवैज्ञानिक असर समाज के बाकी हिस्से पर भी पड़ता है। इसके बाद कुछ लोग कर्ज लेकर ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो कुछ हीन भावना से ग्रस्त हो जा सकते हैं।

विवाह सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह समझना चाहिए। सुखी वैवाहिक जीवन को सुनिश्चित करने के लिए खर्चीले वैवाहिक समारोह नहीं, बल्कि समर्पण की शिक्षा देना उचित है। वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाले युगल को यह प्रशिक्षण दिया जाए कि वे दोनों ही निरंतर एक दूसरे से हारते रहें। हारने का अर्थ है अहंकार की लड़ाई में आत्मसमर्पण करना। जितना अहंकार रहित होंगे, उतना सुखी रहेंगे। अहंकार को पोषण देंगे तो जीत की इच्छा होगी। हारने पर यह प्रतीत होगा कि आपस में अहंकार नहीं है। अगर वर-वधु दोनों अहंकार से रहित होंगे, तभी जीवन सुखी बन सकेगा। यही सुखी वैवाहिक जीवन की रीढ़ है।