भारत में प्राचीन पांडुलिपियां कितनी हैं, इनका सुसंगत अनुमान लगाना कठिन है। अनेक पांडुलिपियां अब भी संरक्षित नहीं हैं। इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग डेढ़ करोड़ पांडुलिपियां उपलब्ध हैं। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि ब्रिटेन के संग्रहालय में मुख्य रूप से चार लाख पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित हैं। यद्यपि वहां से अब तक पचास हजार पांडुलिपियां मंगाई जा चुकी हैं। उनमें खगोल, गणित, ज्योतिष, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, रसायन, धातु विज्ञान, खेती-किसानी, अस्त्र-शस्त्र और आवागमन के साधनों से लेकर ईंधन की खोज और मानव मनोविज्ञान तक के धरातल की पड़ताल की गई है। पांडुलिपियों में सामाजिक जीवन के विविध पहलू संरक्षित हैं।

प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां कितनी महत्त्वपूर्ण हैं, इस सिलसिले में एक प्रसंग याद किया जाता है। एक संस्कृत के विद्वान को लंदन की इंडिया हाउस लाइब्रेरी में उपलब्ध ‘नाट्य-प्रदीप’ की पांडुलिपि की आवश्यकता थी। इस पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सूची में इस पांडुलिपि का नाम अंकित है। उनके एक मित्र लंदन जाते-आते रहते थे। उन्होंने पांडुलिपि लाने का दायित्व उनको सौंप दिया। लंदन से लौटने पर उन्होंने ‘नाट्य- प्रदीप’ की पांडुलिपि एक गोल डिब्बी में दी। वे अचंभित हुए तो मित्र ने बताया कि इस डिब्बी में एक माइक्रो चिप है। इसे माइक्रो फिल्म रीडर के माध्यम से कंप्यूटर पर खोल कर प्रिंट निकाला जा सकता है।

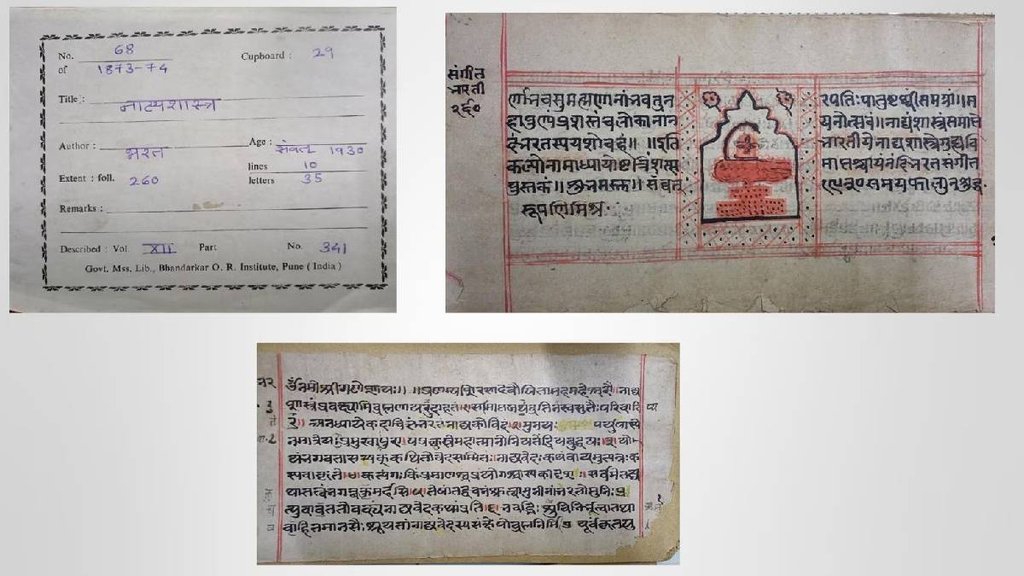

पांडुलिपियों के रूप में सुरक्षित ग्रंथों के होते रहे हैं शोध

चार-पांच सौ पृष्ठ की नागरी लिपि में हस्तलिखित पांडुलिपि उनके हाथों में थी। उन्हें संदेह हुआ कि ‘नाट्य-प्रदीप’ तो इतने पृष्ठों की नहीं है, फिर यह क्या? मगर घर आकर जब उन्होंने पांडुलिपि पढ़नी शुरू की, तो उनका संदेह सच निकला। वह ‘नाट्य-प्रदीप’ की पांडुलिपि नहीं थी। हालांकि पांडुलिपि के प्रथम पृष्ठ पर शीर्षक और अन्य जानकारियां सूची के अनुरूप ही थीं। दरअसल, वह महाकवि दंडी के ‘दशकुमारचरित’ के तीसरे खंड की अधूरी प्रति थी। वे संस्कृत विद्वान उसके अध्ययन-मनन में लग गए। पूरी पांडुलिपि पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकला कि यह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की कथा है। कालांतर में उन्होंने इस विक्रमादित्य कथा का गद्यानुवाद करते हुए उपन्यास का रूप दिया। उपन्यास में खगोलीय घटनाओं और विक्रम संवत के प्रारंभ होने के विज्ञान सम्मत आख्यान तो हैं ही, विक्रमादित्य के इतिहास नायक होने के तथ्य भी हैं।

पांडुलिपियों के रूप में सुरक्षित ग्रंथों के शोध और संग्रह निरंतर होते रहे हैं। वर्ष 1803 में इन ग्रंथों का सूची-पत्र तैयार करने की पहली शुरूआत एशियाटिक सोसायटी ने की थी। इस सोसायटी के चौथे अध्यक्ष एचटी कोलब्रुक ने सूची-पत्र तैयार करने के लिए प्रति वर्ष अतिरिक्त अनुदान का प्रबंध भी कराया। इसी क्रम में गर्वनर एलफिन्सटन ने जब संस्कृत ग्रंथों का अनुसंधान कराया, तो ज्ञात हुआ कि 1840 में जितने ग्रंथ भारत में पाए गए, उनकी संख्या ग्रीक और लैटिन भाषा के समस्त पश्चिमी और कतिपय एशियाई ग्रंथों से कहीं ज्यादा थी। इसके पहले वर्ष 1830 में फ्रेडरिक ने 350 संस्कृत ग्रंथों की सूची बनाई थी। वर्ष 1859 में बेल के शोध अनुसार इन ग्रंथों की संख्या तेरह सौ हो गई। कालांतर में 1891 आते-आते शियोगेर अलफ्रेस्ट ने जो सूची-पत्र बनाया, उसमें इन संस्कृत पांडुलिपियों की संख्या 32 हजार से ऊपर निकल गई। इसके बाद हरप्रसाद शास्त्री ने चालीस हजार पांडुलिपियों और 1916 में राहुल सांकृत्यायन ने 50 हजार ग्रंथों को खोज कर सूची-पत्र बना लिया।

बख्शाली पांडुलिपि को माना गया है प्राचीनतम गणित की पांडुलिपि

इन सूची-पत्रों की तैयारी के बाद पांडुलिपि शास्त्र के जर्मन ज्ञाता शिलगल ने इन ग्रंथों का विषयवार वर्गीकरण किया। इस वर्गीकृत अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ये ग्रंथ केवल एक विषय, एक धर्म या अध्यात्म मात्र पर केंद्रित नहीं हैं, बल्कि इस वर्गीकरण से ग्रंथों के प्रकार और उनमें अंतनिर्हित दर्शन सामने आया। इसे तेरह वर्गों में विभाजित किया गया। वेदांगों से आगे पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और काव्यशास्त्र लिखे गए। उपनिषदों के माध्यम से अध्यात्म, खगोल शास्त्र और नैतिकता के दर्शन की स्थापना हुई। इसी क्रम में जैन और बौद्ध दर्शन से लेकर, चार्वाक दर्शन तक सामने आए। इनमें प्रकृति से लेकर मानव वृत्तियों के उल्लेखों के मनोवैज्ञानिक दृष्टांत हैं, पर आडंबरों पर प्रहार है।

जोखिम की राह पर रेलयात्रा, रेल सुरक्षा और यात्री सुविधा की गुणवत्ता पर फोकस की जरूरत

वर्ष 1981 में भारत की प्राचीनतम बख्शाली पांडुलिपि को प्राचीनतम गणित की पांडुलिपि माना गया है। यह पांडुलिपि खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर के एक किसान को मिली थी। भोजपत्रों पर यह संस्कृत में लिखी गई है। इसके केवल सत्तर पृष्ठ मिले हैं, शेष नष्ट हो गए हैं। इसे नौवीं शताब्दी का लिखा माना जाता है। पर जब इसकी लिखावट की आक्सफर्ड विश्वविद्यालय और बोडालियन पुस्तकालय के शोधकर्ताओं ने रेडियो कार्बन डेटिंग से जांच की, तो इसे तीसरी-चौथी शताब्दी का होना पाया गया। इससे यह निष्कर्ष भी निकाला गया कि ग्वालियर स्थित मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण शून्य का शिलालेख नौवीं शताब्दी का है, उससे भी पहले की यह पांडुलिपि है। इसमें एक ऐसे बिंदु का उल्लेख है, जो ‘शून्य’ का प्रतिनिधत्व करने वाला अब तक का सबसे प्राचीन प्रतीक है।

श्रुति परंपरा से मौखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी स्मृति

आक्सफर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक मार्कस डू सौताय ने प्रतिपादित किया है कि आज हम जिस शून्य का प्रयोग करते हैं, वह प्राचीन भारत में प्रयोग में लाए गए ‘बिंदु’ से ही विकसित हुआ है। इस पांडुलिपि का आरंभिक लेखन शारदा लिपि में है। यह लिपि आठवीं से बारहवीं शताब्दी तक दक्षिण एशिया के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों और कश्मीर के भूखंडों में प्रचलित थी। शारदा लिपि संस्कृत के निकट मानी जाती है। ऋग्वेद में इन लिपियों के प्रारंभिक विकास पणिय और मग समुदाय के लोगों के द्वारा किए जाने के उल्लेख हैं। इस पांडुलिपि में गणितीय नियमों, उनमें आने वाली समस्याओं के हल उदाहरणों सहित उपलब्ध हैं। अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित भी इसमें मिलते हैं। वर्गमूल, घनमूल स्वर्ण की गणना के साथ आय, व्यय, ब्याज और सरल समीकरणों का उल्लेख भी इस पांडुलिपि में है। बख्शाली पांडुलिपि में लिखे जाने से बहुत पहले से ही भारतीय मनीषियों ने इन गणितीय वैदिक ज्ञान के सूत्रों को श्रुति परंपरा से मौखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी स्मृति में ग्रहण करा दिया था। यही कालांतर में लिखित और मुद्रित रूपों में हमारे समक्ष हैं।

धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं दुनियाभर में 70 फीसदी बच्चे

दुनिया ने मान लिया है कि ऋग्वेद के सूक्त और मंत्र सबसे प्राचीन मौखिक और भोजपत्रों पर लिखित आख्यान हैं। ‘भृगुसंहिता’ भी एक प्राचीन पांडुलिपि है, जिसकी मूल प्रति होशियारपुर में आज भी सुरक्षित है। इसमें ग्रह नक्षत्रों के आधार पर व्यक्ति का भूत और भविष्य बांचने का दावा किया जाता है। रामधारी सिंह दिनकर ने ‘संस्कृति के चार अध्याय’ में ऋग्वेद की ऋचाओं को विभिन्न विद्वानों के मतानुसार दो हजार से पचहत्तर हजार वर्ष तक प्राचीन माना है। इनमें सबसे उत्साहजनक दृष्टिकोण अविनाश दत्त का है। वे ऋग्वेद को पचास से पचहत्तर हजार वर्ष पुराना मानते हैं। बहरहाल, प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण जरूरी है ही, इनका अध्ययन भी जरूरी है।