आज जजों को सैलरी के अलावा अन्य भत्ते भी दिए जाते थे। जजों को कार्यकाल के दौरान विभिन्न फर्निचर से लैस एक रेंट फ्री आवास मिलता है। यात्रा के लिए भत्ता मिलता है। जज भारत में कहीं भी अपने पति/पत्नी और परिवार के आश्रित सदस्यों के साथ मुफ्त में हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा महंगाई भत्ता, मेडिकल फैसिलिटी, मुफ्त पानी और बिजली मिलता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलता है, जो समय-समय पर बढ़ाया जाता है।

एक सेवानिवृत्त जज का पेंशन आमतौर पर सेवा में बिताए गए वर्षों की संख्या पर निर्भर करता है। वर्षों की संख्या जितनी अधिक होगी, पेंशन उतनी ही अधिक होगी। एक न्यायाधीश द्वारा प्राप्त की जाने वाली अधिकतम पेंशन उस पद के वार्षिक वेतन का आधा होता है जिस पर रहते हुए न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुआ होता है।

1200 रुपये वेतन

1976 में जजों को वाहन भत्ता के रूप में कुछ राशि मिलती थी। 1986 आते-आते न्यायाधीशों को न केवल एक ‘स्टाफ कार’ बल्कि प्रतिमाह 150 (बाद में 200 लीटर) लीटर मुफ्त ईंधन भी दिया जाने लगा। शुरुआत में जजों को मिलने वाला फ्री आवास और यात्रा भत्ता आदि पर टैक्स लगता था। कई जज इसके खिलाफ थे।

उदाहरण के लिए, न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह को दिल्ली में तीन मूर्ति मार्ग पर आधिकारिक आवास के रूप में एक घर मिला था। हालांकि उन्हें घर और उसमें मौजूद फर्नीचर पर टैक्स देना पड़ता था, जो घर के लिए ‘किराए के लगभग बराबर’ था।

हिदायतुल्ला को यह व्यवस्था ‘आंखों में धूल झोंकने वाला’ लगा क्योंकि ‘संविधान में प्रावधान’ है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मुफ्त आवास मिलना चाहिए। 1980 के बाद जजों के भत्ते को टैक्स से बाहर किया गया। हालांकि अब भी जजों का उनका वेतन और पेंशन टैक्सेबल है। शुरुआती वर्षों में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को दिए जाने वाले 3500 रुपये का मासिक वेतन टैक्स के भुगतान के बाद 1200 रु रह जाता था।

रिटायर होने के बाद बेचना पड़ा था पेंशन

न्यायमूर्ति भगवती 26 साल जज रही हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनके पास अपना घर नहीं था। नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-II में एक घर खरीदने के लिए उन्हें अपनी आधी पेंशन को एकमुश्त कम्यूट करना पड़ा था।

देश भर के सभी वकील समान रूप से हाई फी चार्ज नहीं करते। अक्टूबर 1955 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में त्रावणकोर-कोचीन राज्य के मुख्यमंत्री पी. गोविंदा मेनन ने कहा था कि उनके राज्य में सबसे अधिक वेतन पाने वाला वकील भी महीने में 2500 रुपये से अधिक नहीं कमा पाता। इसकी वजह यह थी कि क्षेत्र में बड़े जमींदार और बिजनेसमैन नहीं थे। आज भी दिल्ली और मुंबई के वकीलों जितना झारखंड या त्रिपुरा हाईकोर्ट के वकील नहीं कमा पाते। अधिवक्ताओं की कमाई में क्षेत्रीय भिन्नता हो सकती है। वकील कितना कमाते हैं, इसका आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है।

जब जज बनने से बचते थे वकील

कम वेतन ही एकमात्र कारण नहीं है जिसके कारण वकील जज बनने के प्रस्तावों को अस्वीकार करते हैं। कई और कारण होते हैं। न्यायमूर्ति ए.एन. सेन ने गडबोइस को बताया था कि वकीलों को न्यायाधीशों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता होती है। वकीलों ने बार में अधिक स्वतंत्रता का आनंद लिया होता है, यही कारण है कि वह जजशिप के प्रस्तावों को ठुकरा देते हैं।

वकीलों के पास अपना केस चुनने का विकल्प होता है जबकि न्यायाधीशों को सामने आए सभी मामलों को सुनना पड़ता है, चाहे वे दिलचस्प हो या नीरस।

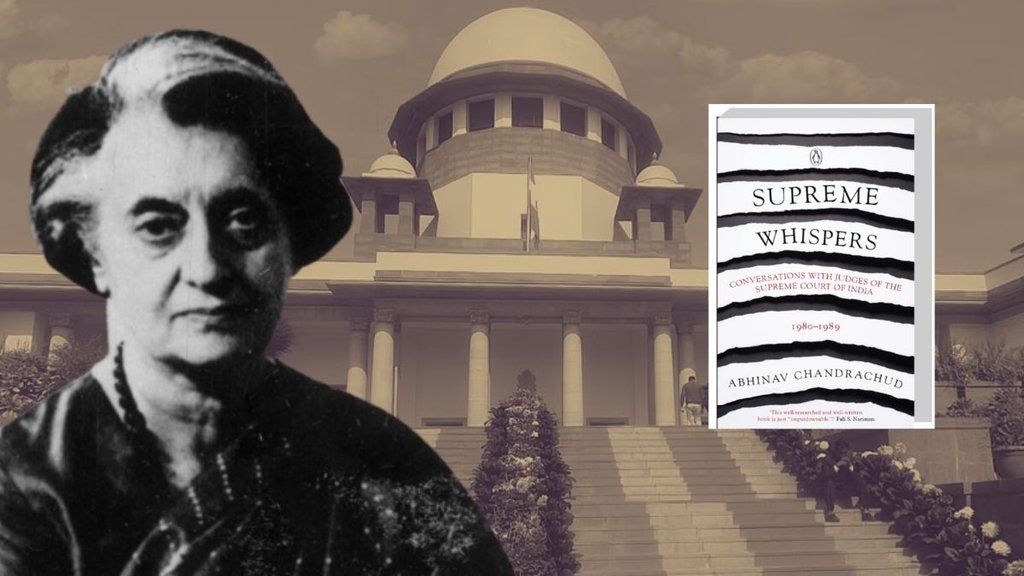

इंदिरा गांधी के समय

अभिनव चंद्रचूड़ ने अपनी किताब में लिखा है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कई वकील सिर्फ इसलिए जज बनने का प्रस्ताव अस्वीकार कर देते थे क्योंकि सरकार न्यायाधीशों को धमका रही थी और उनकी स्वतंत्रता कम कर रही थी। इसके अलावा सरकार जजों को अपने मन मुताबिक स्थानांतरित भी करती रहती है, इस वजह से भी कई वकील, उच्च न्यायालय का जज बनने का ऑफर छोड़ देते थे। वकील अपने उस शहर से स्थानांतरित नहीं होना चाहते, जिसे वे अपना घर मानते हैं।