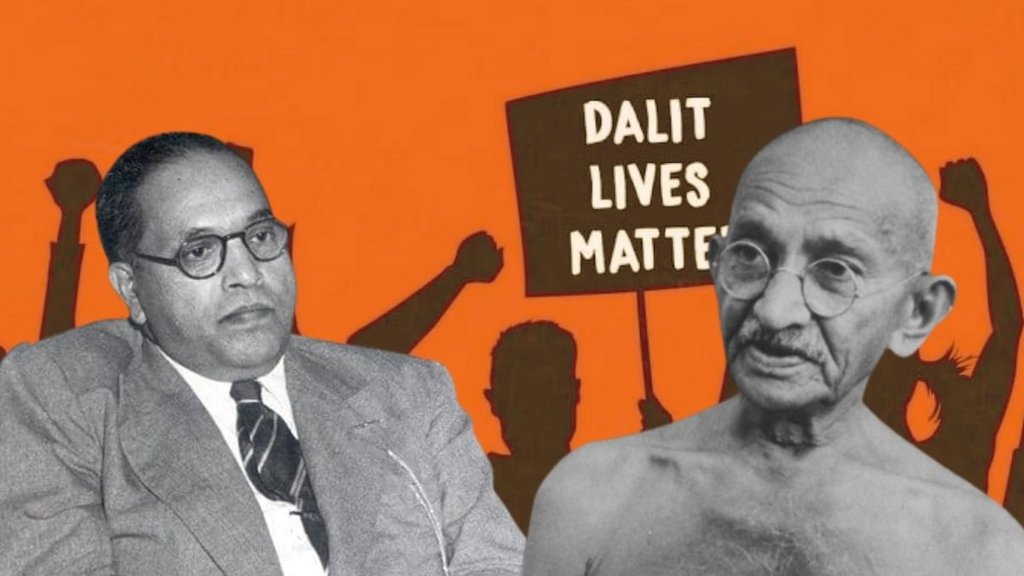

मोहनदास करमचंद गांधी को शांति और अहिंसा के दूत के रूप में याद किया जाता है। दूसरी तरफ डॉ. भीमराव अंबेडकर को दलितों, शोषितों और वंचितों का प्रतिनिधि माना जाता है।

भारत में अंबेडकर को अक्सर गांधी की तुलना में रखा जाता है। गांधी धोती पहने आमतौर पर चरखा चलाते दिखाई पड़ते हैं। इस दृश्य में उनका भारत के गरीबों से तादात्म्य नज़र आता है। वे पारंपरिक भारतीय गांवों को गौरवमय दर्जा देते थे और धार्मिक जड़ता के पैरोकार थे। वहीं ‘पश्चिमी’ पोशाक पहने अंबेडकर युगों की धरोहर पर दलितों का दावा ठोकते नज़र आते हैं, वे ब्राह्मणवादी और संकीर्ण सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अस्वीकार करते हैं।

अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र पर कई महत्वपूर्ण किताब और अंबेडकर की शोध पूर्ण जीवनी लिखने वाली गेल ओमवेट अपनी किताब ‘अंबेडकर-प्रबुद्ध भारत की ओर’ में कहती हैं, “यदि गांधी ‘बापू’ अर्थात उस समाज के पिता थे, जहां उन्होंने ‘हिंदू’ ढांचे को बरकरार रखते हुए समानता सुनिश्चित करने का प्रयास किया था तो अंबेडकर अपने लोगों के ‘बाबा’ थे यानी एक महान मुक्तिदाता थे, जो स्थापित ढांचे से मुक्ति चाहते थे।”

गांधी और अंबेडकर की पहली मुलाकात

डॉ. अंबेडकर और गांधी पहली बार अगस्त 1931 में बंबई में मिले थे। यह भेंट बहुत अच्छी नहीं रही थी। गांधी ने अंबेडकर से जब यह कहा कि उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए बहुत कुछ किया है; तब अंबेडकर ने गुस्से में उत्तर दिया, ‘सभी बूढ़े-बुजुर्ग बीते जमाने की बातों पर अधिक बल देते हैं।’ अंबेडकर ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि अछूतों के प्रति उसकी सहानुभूति औपचारिकता भर । उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अछूतों के नाम पर आवंटित होने वाली निधियों का दुरुपयोग हो रहा है।

अंबेडकर ने गांधी से बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, ‘गांधी जी, हमारा कोई वतन नहीं है।’ इस पर गांधी ने जवाब दिया, ‘मैं जानता हूं, आप कृत्रिमता से दूर एक सच्चे आदमी हैं।’ अंबेडकर ने अपनी बात को लगभग दोहराते हुए कहा, “मैं इस वतन को अपना वतन कैसे कहूं और इस धर्म को अपना धर्म कैसे कहूं जहां हम लोगों की हैसियत कुत्ते-बिल्लियों से अधिक नहीं है, हमें पीने को पानी भी मयस्सर नहीं है।”

लंदन में अंग्रेजों के खिलाफ अंबेडकर का भाषण

अक्टूबर 1930 में अंबेडकर और मद्रास के एम. एन. श्रीनिवासन भारत के दलितों के प्रतिनिधि के रूप में प्रथम गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। गोल मेज सम्मेलन के दौरान अंबेडकर ने कई समिति-बैठकों में हिस्सा लिया और अपने स्पष्ट विचार रखे। उनका सर्वाधिक ध्यान फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी पर केंद्रित था जहां उन्होंने मजबूत केंद्रीय सरकार के पक्ष में दलील रखी।

इसके अलावा अंबेडकर ने वहां दो-टूक शब्दों में कह दिया था कि दलितों की राजनीतिक स्वतंत्रता भारत की स्वतंत्रता के बाद ही सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने कहा, “भारत से नौकरशाही व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए और लोगों को, लोगों द्वारा तथा लोगों के लिए सरकार का गठन होना चाहिए…। हमारा मानना है कि हमारे दुखों का अंत कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम स्वयं उन्हें तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक कि हमारे हाथ राजनीतिक सत्ता न आ जाए और हमारे हाथ राजनीतिक सत्ता तब तक नहीं आ सकती जब तक कि ब्रिटिश सरकार सत्ता पर काबिज है। स्वराज से ही हमें राजनीतिक सत्ता मिलने की उम्मीद है…। हम इस बात से अवगत हैं कि राजनीतिक सत्ता का प्रवाह ब्रिटिश शासन से होते हुए उन लोगों तक पहुंचता है जो आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक सत्ता के पहले से ही अधिकारी हैं। हमारा अस्तित्व उन्हीं के हाथों में है। हमारी कामना है कि हम राजनीतिक सत्ता के शीघ्र अधिकारी बनें।”

राष्ट्र निर्माता अंबेडकर

गेल ओमवेट डॉ. अंबेडकर को सिर्फ दलितों और दबी-कुचली जातियों के नेता मानने से इनकार करती हैं। वह अंबेडकर को राष्ट्र निर्माता बताते हुए दलील करती हैं, “अंबेडकर एक राष्ट्रीय नेता थे, लेकिन वे उन अभिजात्य राष्ट्रवादी नेताओं से भिन्न थे जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष किया था। अंबेडकर का राष्ट्रवाद उनके जीवन के समस्त कार्यों में परिलक्षित होता है, चाहे उनके विभिन्न राजनीतिक दलों का कार्यक्रम हो, राजनीतिक निर्णय हो, या फिर जातिगत समस्या, मुस्लिम समस्या, अल्पसंख्यकों की समस्या, पाकिस्तान के सृजन अथवा महिलाओं की समस्या पर उनके द्वारा लिखित पुस्तक अथवा लेख हों अथवा लोकतांत्रिक स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनकी भूमिका हो।”

गेल ओमवेट आगे कहती हैं, “राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सिंचाई तथा एनर्जी को लेकर बनाई पॉलिसी में भी उनकी भूमिका कम नहीं आंकी जा सकती है। भारत की संविधान समिति की अध्यक्षता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के बाद वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। विधि मंत्री के रूप में उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य हिंदू कोड बिल तैयार करना था। यह स्वतंत्र भारत में महिलाओं के स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। उनके सारे प्रयास एक ऐसे राष्ट्रवाद को रेखांकित करते हैं जो न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला है, बल्कि इसमें राष्ट्र-निर्माण, सामाजिक समानता तथा उस समाज के एकीकरण का प्रयास भी हुआ है जो युगों-युगों से जाति तथा वर्ण व्यवस्था के शिकार रहा है।”