भारत में हर पांच साल में चुनाव कराए जाते हैं। देश में पहली बार 1951-52 में आम चुनाव कराए गए थे और अभी तक इसी परंपरा पर देश आगे बढ़ रहा है। भारत का पहला लोकसभा चुनाव जहां विश्वास का काम था, तो वहीं, 1957 में दूसरा चुनाव समय के खिलाफ एक दौड़ थी।

1957 के चुनावों में कठिन प्रशासनिक चुनौतियां सामने आयीं। 1951 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से निर्धारित करने के लिए 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। इसके अलावा जस्टिस फजल अली के नेतृत्व वाले राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में अपनी सिफारिशें की थीं (जिन्हें 1956 में लागू किया गया था)। इस प्रकार, राज्यों की सीमाएं भी पहले लोकसभा चुनाव (1951-52) के दौरान की सीमाओं से भिन्न थीं।

1956 तक चुनाव आयोग की तैयारी नहीं थी पूरी

1956 में ऐसा लग रहा था कि चुनाव में देरी हो सकती है। 11 मई 1956 को, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा को बताया, “जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, वे हमेशा अगले कदम की तैयारी कर रहे हैं। कठिनाई तब आती है जब नये राज्यों तथा अन्य कारणों से नये निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करना पड़ेगा। जहां तक सरकार का सवाल है, वे हमेशा की तरह अगले मार्च (1957) में चुनाव कराने के लिए उत्सुक हैं।”

राज्यों के पुनर्गठन से पैदा होने वाली कठिनाई काफी बड़ी थी। 1951-52 में भारत में 27 राज्य थे, 9 पार्ट-A राज्य (ब्रिटिश भारत के प्रांत जो राज्यपाल द्वारा शासित होते थे और एक निर्वाचित राज्य विधायिका के साथ), आठ पार्ट B राज्य (पूर्व रियासतें या राजप्रमुख द्वारा शासित रियासतों के समूह) , और 10 पार्ट C राज्य (ब्रिटिश भारत के प्रांत जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य आयुक्त द्वारा शासित होते थे और कुछ रियासतें)।

दूसरे लोकसभा चुनाव से पहले चुनौतियां

1957 में, 14 राज्य और छह केंद्र शासित प्रदेश थे। 403 निर्वाचन क्षेत्रों में 494 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होने थे, जिनमें डबल मेंबर वाली 91 सीटें (एक सामान्य श्रेणी, दूसरी अनुसूचित जाति/जनजाति से) और 2518 निर्वाचन क्षेत्रों में 3102 राज्य विधानसभा सीटें (584 में डबल मेंबर) शामिल थीं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव 13 मई, 1957 से पहले होने थे। इसका मतलब था कि लोकसभा चुनाव मार्च 1957 के अंत तक पूरा करना होगा – किसी भी देरी के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने चुनौती और इसे पूरा करने के लिए चुनाव आयोग के दृढ़ संकल्प के बारे में लिखा, “जनमत के प्रभावशाली वर्ग कमोबेश आश्वस्त थे कि यह एक असंभव कार्य था और चुनाव को एक या दो साल के लिए स्थगित करना होगा… आयोग ने माना कि यह एक बहुत ही खराब मिसाल कायम करेगा… अगर कुछ कठिनाइयों के कारण, देश को अपने संविधान में संशोधन करने और पहले विधायी निकायों की शर्तों को बढ़ाने के लिए मजबूर किया गया जो इसके तहत स्थापित किए गए थे।” इसलिए 1957 के वसंत में, चुनाव आयोग ने यह असंभव काम पूरा किया और केवल एक पखवाड़े से अधिक समय में देश भर में चुनाव हुए।

कांग्रेस का था बोलबाला

1952 की तरह ही कांग्रेस मैदान में बहुत आगे थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (पीएसपी) विपक्ष में एकमात्र प्रमुख ताकतें थीं। भाजपा की पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ (बीजेएस) अभी भी पहचान में आने की कोशिश कर रही थी।

1957 तक, जो नेता नेहरू को राजनीतिक चुनौती दे सकते थे, वे जीवित नहीं थे। 1953 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और 1956 में डॉ. बीआर अंबेडकर का निधन हो गया। गांधीवादी जेबी कृपलानी ने पीएसपी बनाने और कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए अपनी केएमपीपी का जयप्रकाश नारायण की सोशलिस्ट पार्टी में विलय कर दिया था। हालांकि, बाद में जेपी सक्रिय राजनीति से दूर चले गए और अपने भूदान आंदोलन, एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन और समाज में सभी वर्गों के उत्थान के लिए सर्वोदय कार्यक्रम के लिए अभियान चलाने के लिए विनोबा भावे के साथ जुड़ गए।

चुनाव से पहले, नेहरू को झटका

चुनाव से ठीक पहले, नेहरू को तब झटका लगा जब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और मद्रास के पूर्व मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाने के लिए पार्टी छोड़ दी। हालांकि, पार्टी चुनाव में प्रभाव डालने में विफल रही और बाद में राजाजी ने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया।

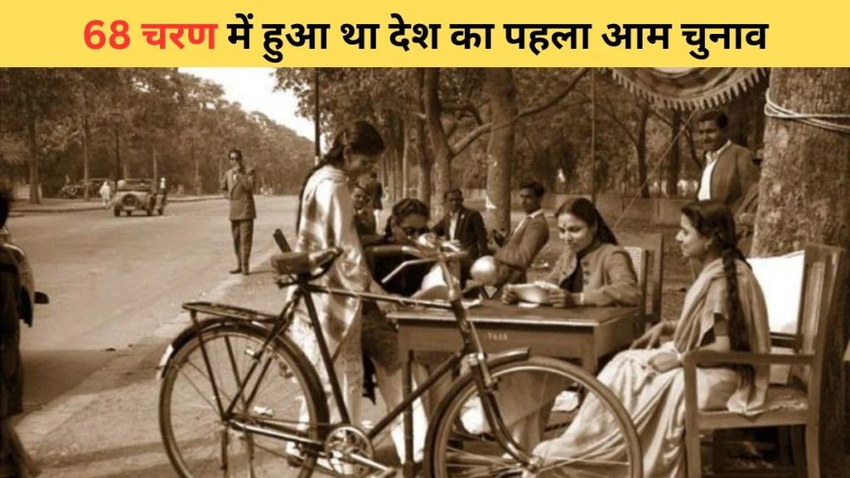

कुल 19.36 करोड़ मतदाता (जम्मू और कश्मीर, अंडमान और लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को छोड़कर) 24 फरवरी और 14 मार्च, 1957 के बीच मतदान के लिए नामांकित हुए थे। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ निर्वाचन क्षेत्र से बर्फबारी के कारण संपर्क कट जाता था और वे केवल जून और जुलाई में ही मतदान कर सकते थे । कुल 9.21 करोड़ महिलाओं को मतदान के लिए नामांकित किया गया था और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पर्दे के साथ अलग मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे।

9.26 लाख मतदान कर्मी किए गए थे तैनात

चुनाव के लिए लगभग 9.26 लाख मतदान कर्मी, 2.73 लाख पुलिसकर्मी और 1.68 लाख चौकीदार तैनात किए गए थे। 21 लाख से अधिक मतपेटियों का उपयोग किया गया था लेकिन 1951-52 तक कुछ बक्सों को रीसाइकिल किया गया था इसलिए केवल 4.56 लाख नए बक्सों की व्यवस्था करनी पड़ी, जैसा कि 1957 चुनाव आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है।

पहले लोकसभा चुनाव में, मतदाताओं को एक रुपये के नोट के आकार का मतपत्र दिया गया था और इसे अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए निर्दिष्ट मतपेटी में डालने के लिए कहा गया था। वह प्रणाली 1957 में बदल गई और एक नए प्रकार का मतपत्र पेश किया गया, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के आने तक उपयोग में रहा।

57.93 करोड़ मतपत्र की हुई छपाई

22 अगस्त, 1956 को कानून और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री चारु चंद्र बिस्वास ने लोकसभा को बताया, “चुनाव आयोग के पास मतदान की एक प्रणाली शुरू करने का प्रश्न विचाराधीन है जिसे मार्किंग सिस्टम कहा जाता है। एक मतपत्र पर नाम अंकित होंगे और अगर संभव हो तो सभी उम्मीदवारों के प्रतीक, वहीं वोटर सीक्रेटली अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने एक निशान लगाएगा।”

नए मतपत्र में प्रत्येक उम्मीदवार का क्रमांक और नाम, उनकी पार्टी संबद्धता और चुनाव चिह्न शामिल था। नासिक में सिक्योरिटी प्रेस ने 1957 के चुनाव के लिए 57.93 करोड़ मतपत्र छापे।

मतदाताओं की अजीबोगरीब डिमांड

1951-52 की तरह मतदाताओं ने दूसरे चुनाव में भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। चुनाव आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि बिहार के एक मतदान केंद्र पर एक बूढ़ी महिला ने मतदान से पहले पंडित नेहरू को देखने की मांग की। यूपी के एक मतदान केंद्र पर कुछ मतदाताओं ने “गांधीजी” और “नेहरूजी” के अलावा किसी को भी वोट देने से इनकार कर दिया। मद्रास में, एक मतदाता ने सीईसी के लिए मतदान करने पर जोर देते हुए कहा, “मैं केवल सुकुमार सेन को वोट देना चाहता हूं, किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को नहीं। ये सभी पार्टियां मुझे दुष्प्रचार से परेशान कर रही हैं।”

1957 में कुल मतदान प्रतिशत पहले लोकसभा चुनाव के 51.15% से गिरकर 47.54% हो गया। सबसे अधिक मतदान (75.68%) केरल के कोट्टायम में दर्ज किया गया जबकि कांगड़ा जो उस समय पंजाब में था वहां सबसे कम मतदान (16.94%) हुआ।

दूसरे चुनाव में और मजबूत बनकर उभरी कांग्रेस

कांग्रेस के भीतर उथल-पुथल के बावजूद, पार्टी चुनाव के बाद मजबूत हो गई, उसका वोट शेयर 1952 में 44.99% से बढ़कर 1957 में 47.78% हो गया। पार्टी ने 371 सीटें जीतीं, जो 1952 की तुलना में सात अधिक थी। सीपीआई 27 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। चुनाव लड़ने वाली 45 महिलाओं में से 22 ने जीत हासिल की।

जवाहरलाल नेहरू ने फूलपुर से लगातार दूसरा चुनाव जीता। 1952 में बंबई से हारने के बाद मोरारजी देसाई सूरत से, लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद (अब प्रयागराज) से और फ़िरोज़ गांधी रायबरेली से जीते। अटल बिहारी वाजपेई मथुरा, लखनऊ और बलरामपुर से बीजेएस के उम्मीदवार थे लेकिन उन्हें जीत सिर्फ बलरामपुर में हासिल हुई। आचार्य कृपलानी (पीएसपी) सीतामढी से जीते जबकि उनकी पत्नी सुचेता कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नई दिल्ली से जीतीं। विजयाराजे सिंधिया ने गुना से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की।

हारने वालों में बड़ा नाम वी वी गिरी का था जो बाद में राष्ट्रपति बने। वह पार्वतीपुरम सीट पर तीसरे स्थान पर आये। राम मनोहर लोहिया ने चंदौली से निर्दलीय चुनाव लड़ा और हार गए। 17 अप्रैल, 1957 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 1957-1962 प्रधानमंत्री के रूप में उनका अंतिम पूर्ण कार्यकाल रहा।