लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। चुनाव प्रक्रिया के लिए जितना महत्वपूर्ण मतदान का दिन होता है। उससे कम महत्वपूर्ण चुनाव प्रचार का आखिरी दिन (मतदान से 7 घंटे पहले) और गैर-प्रचार अवधि (मतदान से 48 घंटे पहले) नहीं होता।

जहां चुनाव प्रचार का आखिरी दिन उम्मीदवारों को मतदाताओं पर एक अंतिम छाप छोड़ने का अवसर देता है। वहीं गैर-प्रचार अवधि मतदाताओं को ठहरकर अपने विकल्पों पर विचार करने का समय देता है। हालांकि जब प्रचार बंद होता, तब भी चुनावी प्रक्रिया जा रहती है। कई पर्दे के पीछे की कई गतिविधियां सुनिश्चित करती हैं कि चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हों।

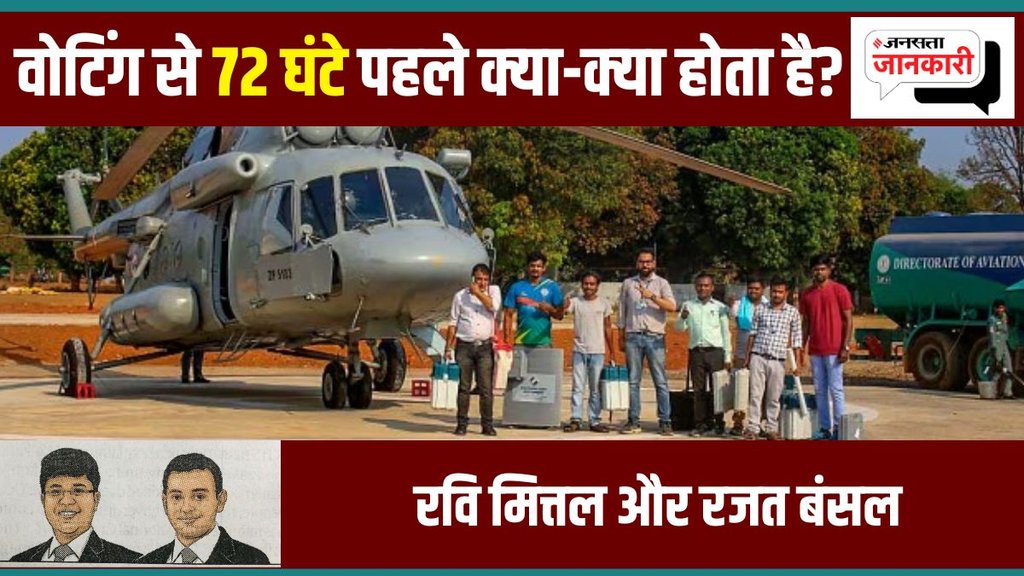

इस चुनाव में देश भर के करीब 97 करोड़ मतदाता के लिए 10.5 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मी शामिल हो रहे हैं। 55 लाख ईवीएम और चार लाख गाड़ियां चुनाव को संपन्न कराने में लगेंगी। स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए यह सुनिश्चित करना होता है कि सब कुछ समय पर योजना के मुताबिक हो।

चुनाव तंत्र को यह ध्यान रखना होता है कि कहीं कानून का उल्लंघन न हो। सटीक जानकारी का प्रसार हो। गलत सूचना पर जल्द से जल्द रोक लगे।

कितना महत्वपूर्ण मतदान से पहले का आखिरी 72 घंटा?

मतदान से पहले के आखिरी 72 घंटे में उम्मीदवारों के व्यय की अंतिम जांच की जाती है। निरीक्षण दलों को मजबूत किया जाता है, जिसमें फ्लाइंग स्क्वॉड (FS), स्टेटिक सर्विलांस टीमें (SST), आबकारी दल और एक 24X7 जिला नियंत्रण कक्ष शामिल होता है।

एफएस प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में चौबीसों घंटे तीन शिफ्टों में काम करते हैं, और शिकायतों का तुरंत जवाब देते हैं। वे रिश्वत के रूप में लिए गए नकदी या वस्तुओं को जब्त कर सकते हैं, सबूतों का दस्तावेजीकरण कर सकते हैं और कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।

एसएसटी महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात रहते हैं, और शराब और बड़ी मात्रा में नकदी जैसी अवैध वस्तुओं को रोककर कुप्रथाओं पर लगाम लगाने और अनुचित प्रभाव को रोकने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

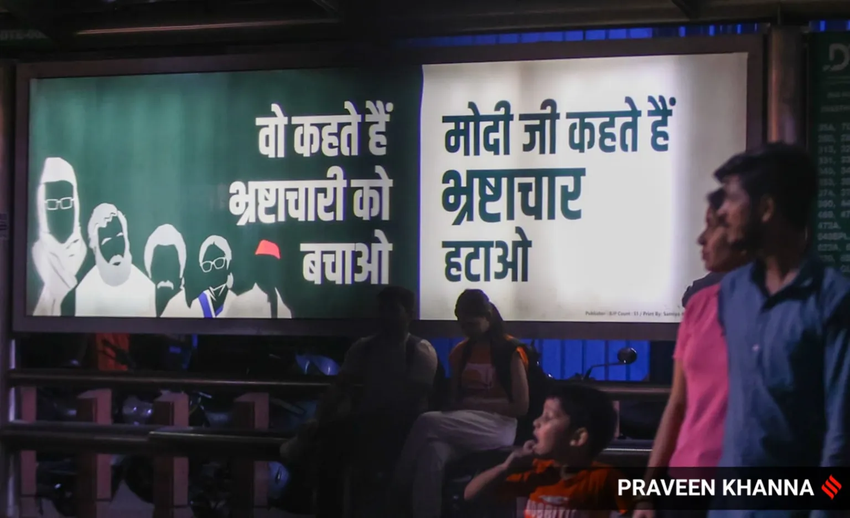

सामाजिक सद्भाव को बाधित करने या मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा आदर्श आचार संहिता के पालन की सख्त निगरानी की जाती है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर किसी भी संभावित गड़बड़ी को प्रबंधित करने की रणनीति बनाते हैं। इसके तहत असामाजिक तत्वों को दूर रखने के लिए सीमाओं को सील कर दिया जाता है।

मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया, समय, स्थान, वैध पहचान दस्तावेज और नैतिक मतदान के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रयास किया जाता है। चुनाव आयोग की कोशिश होती है कि मतदान केंद्रों पर पेयजल, छांव, व्हीलचेयर, स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था हो। इन सभी सुविधाओं का अंतिम आकलन भी इन्हीं 72 घंटों में किया जाता है।

आखिरी 48 घंटे में क्या-क्या होता है?

आखिरी 48 घंटे में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत, चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। यह धारा मतदान के खत्म होने तक लागू रहता है।

इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी, 1973 की धारा 144 को लागू कर दिया जाता है, जिसके तहत जनसभाओं और लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक लग जाती है। पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ जुटने पर भी रोक लग जाती है।

डोर-टू-डोर प्रचार की अभी भी अनुमति होती है। राजनीतिक पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं, जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उनके चले जाने की उम्मीद की जाती है।

इस अवधि में क्षेत्र में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात कर दिए जाते हैं। किसी भी तरह के सर्वे पर रोक लग जाती है। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक विज्ञापन और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लागू कर दिया जाता है।

महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, माइक्रो-ऑब्जर्वर की तैनाती, वीडियो और स्टेबल कैमरे, वेबकास्टिंग और सीसीटीवी निगरानी सहित उपाय लागू किए जाते हैं।

मतदान से एक दिन पहले, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और अन्य चुनाव सामग्री के साथ मतदान दलों को मतदान केंद्रों पर भेजा जाता है। वे सुरक्षाकर्मियों के साथ निर्धारित वाहनों में चलते हैं। रिजर्व ईवीएम, सेक्टर अधिकारियों को आवंटित किए जाते हैं।

इन सब के अलावा कई विभागों के साथ सम्पर्क स्थापित किया जाता है- जैसे आपातकालीन स्थिति के लिए स्वास्थ्य विभाग से। टेलीकॉम और डिस्कॉम की निर्बाध सेवाओं और जनता को चुनाव संबंधी जानकारी प्रसारित करने के लिए प्रिंट मीडिया और ऑल इंडिया रेडियो से। उम्मीदवारों को समय-समय पर सभी गतिविधियों की जानकारी दी जाती है।

मतदान वाले दिन किस तरह नियम लागू होते हैं?

मतदान के दिन सामान्य प्रतिबंधों के साथ उम्मीदवार अपने एजेंटों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ निकल सकते हैं। उम्मीदवारों को केवल एक वाहन का उपयोग करना होता है। हालांकि, उस वाहन का इस्तेमाल मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाता है। दोषी पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।

मोबाइल फोन का उपयोग (ड्यूटी पर अधिकारियों को छोड़कर), प्रचार, अभियान से संबंधित पोस्टर या बैनर का उपयोग, और मतदान केंद्र से 100 मीटर के भीतर लाउडस्पीकर या मेगाफोन प्रतिबंधित होता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 135(बी) के तहत कर्मचारियों को मतदान की तारीख को सवैतनिक अवकाश दिया जाता है।

केवल चुनाव आचरण नियम, 1961 के नियम 49डी के तहत अधिकृत व्यक्तियों को मतदान केंद्रों के अंदर जाने की अनुमति होती है, जिसमें मतदान अधिकारी, चुनाव के संबंध में ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारी, मतदाता के साथ आने वाला एक बच्चा, आदि शामिल हैं।

बूथ लेवल अधिकारी मतदाता सहायता बूथों पर मतदाताओं को मतदान केंद्र बताने के लिए तैनात किए जाते हैं। मतदान शुरू होने से पहले, पीठासीन अधिकारी को मतदाता सूची और ईवीएम की एक चिह्नित प्रति दिखानी चाहिए, और उम्मीदवारों के मतदान एजेंटों के सामने एक नकली मतदान करना होता है।

मतदान के दौरान, मतदान अधिकारी मतदाता कतारों, मतदाता पहचान, अमिट स्याही लगाने और खराब ईवीएम को तुरंत बदलने जैसी गतिविधियों की निगरानी करते हैं। 30 मिनट के भीतर सभी शिकायतों और प्रश्नों को दूर करने के लिए ब्लॉक स्तर पर एक शिकायत निवारण तंत्र कार्य करता है।

मतदान समाप्त होने के बाद, ईवीएम को सील कर दिया जाता है और सुरक्षा के साथ रिसेप्शन सेंटर ले जाया जाता है। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। स्ट्रांग रूम के लिए रोबस्ट सुरक्षा उपाय होते हैं, जिनमें तीन-स्तरीय गार्ड, दोहरी लॉक प्रणाली और चौबीसों घंटे सीसीटीवी निगरानी शामिल है।