ताशकंद पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। अब उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। 10 जनवरी, 1966 को ताशकंद में ही भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौते की रात ही 11 जनवरी को अचानक भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। उस समय मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ताशकंद में ही मौजूद थे। नैयर ने अपनी आत्मकथा ‘एक जिंदगी काफी नहीं’ में शास्त्री के निधन और उसके बाद के घटनाक्रमों का वर्णन किया है।

इंदिरा के खिलाफ आरमण अनशन करने वाली थीं शास्त्री की पत्नी

शास्त्री की मौत के बाद कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के. कामराज ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला लिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि वे महात्मा गांधी, नेहरू और शास्त्री द्वारा दिखाए गए रास्ते का अनुसरण करेंगी। हालांकि कुलदीप नैयर मानते हैं कि इंदिरा ने ऐसा 1965 की लड़ाई के बाद शास्त्री की लोकप्रियता को देखते हुए कहा था। वह लिखते हैं, “सच्चाई यह थी कि उनके (शास्त्री) पूरे कार्यकाल के दौरान वे (इंदिरा) उनकी आलोचना करती रही थीं।”

बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा को सबसे पहला फैसला यही लेना था कि शास्त्री की समाधि पर ‘जय जवान, जय किसान’ लिखा जाए या नहीं। दरअसल, लाल बहादूर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री का आग्रह था कि उनके पति की समाधी पर उस नारे को लिखा जाए, जो शास्त्री ने 1965 की लड़ाई के दौरान दिया था। उनका नारा देश के दो सबसे मजबूत आधारों ‘जवान’ और ‘किसान’ को समर्पित था।

लेकिन इंदिरा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह शास्त्री की अंत्येष्टि उनके घरेलू शहर इलाहाबाद में करना चाहती थीं। उन्होंने कामराज को यही सुझाव भी दिया था। लेकिन कामराज ने इसे ठुकरा दिया। नैयर लिखते हैं, “शास्त्री का अंतिम संस्कार दिल्ली में किए जाने की मांग पर इंदिरा गांधी के नकारात्मक रवैये के बाद ललिता शास्त्री ने आमरण अनशन की धमकी दे दी। इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा। राजघाट के इलाके में शास्त्री के अंतिम संस्कार के बाद उनकी समाधि बनाई गई और ललिता शास्त्री की इच्छानुसार उस पर ‘जय जवान, जय किसान’ लिखा गया।”

‘शास्त्री एक छोटा अंतराल थे’

शास्त्री की मौत के बाद कांग्रेस के भीतर नेतृत्व की लड़ाई के लिए चुनाव हुआ था। इंदिरा गांधी को 355 और मोरारजी देसाई को इससे आधे से भी कम 165 मत मिले थे। नैयर लिखते हैं, “इसमें कोई शक नहीं था कि जन-समर्थन इंदिरा गांधी के साथ था। लोग उनके नेतृत्व को नेहरू की परम्परा की ही एक कड़ी के रूप में देख रहे थे, जिसमें शास्त्री एक छोटा-सा अंतराल थे। लोगों को नेहरू की कमी खल रही थी, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि ‘नेहरू की बिटिया’ देश के नेतृत्व की बागडोर संभाले हुए थी।”

इंदिरा के प्रधानमंत्री बनने पर अन्य दलों का रवैया कैसा था?

कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया दिलचस्प थी। दक्षिणपंथी उनके वामपंथी रुझान को लेकर आशंकित थे। जनसंघ और राजगोपालाचारी द्वारा गठित दक्षिणपंथी ‘स्वतंत्रा पार्टी’ खुलेआम उनके रूस-समर्थक होने की बात कर रहे थे। वामपंथियों को वे मोरारजी देसाई की तुलना में कहीं ज्यादा रास आ रही थीं, हालांकि वे उनके पुराने और कटुतापूर्ण रवैये को नहीं भूले थे।

कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वे कम्युनिस्टों के प्रति बहुत ज्यादा कठोर रही थीं। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उन्होंने ही नेहरू को केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने के लिए बाध्य किया था। केरल के वामपंथी मुख्यमंत्री ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद नेहरू से मिलने के लिए शिमला तक गए थे। वहां से निराश वापस लौटने के बाद उन्होंने कहा था कि नेहरू ‘नाखुश और बेबस’ थे।

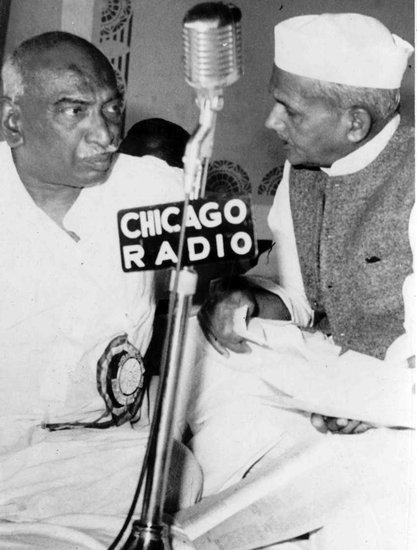

कामराज ने नींद से उठकर इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाने का लिया था फैसला

1964 में नेहरू की मौत के बाद शास्त्री को प्रधानमंत्री बनने का फैसला वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के. कामराज का था। दो साल बाद ही 1966 में शास्त्री का निधन हो गया। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री के चयन की जिम्मेदारी कामराज के ही कंधों पर थी। वह इस काम के लिए एक चार्टर्ड प्लेन में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। वह पूरे रास्ते सोते रहे और दिल्ली पहुंचने से कुछ समय पहले उठे अपने दुभाषिए आर. वेंकटरमन को बताया कि वह इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए फोटो पर क्लिक करें: