भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा है। संविधान सभा में लंबी बहस के बाद हिंदी को कामकाज की भाषा के रूप में अपनाया गया था।

12 से 14 सितंबर, 1949 के बीच संविधान सभा में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, उसमें यह तय करना था कि भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा होगी या राजभाषा? इसके अलावा एक प्रमुख बहस हिंदी बनाम बंगाली, तेलुगु, संस्कृत या हिंदुस्तानी जैसी भाषाओं को लेकर भी थी।

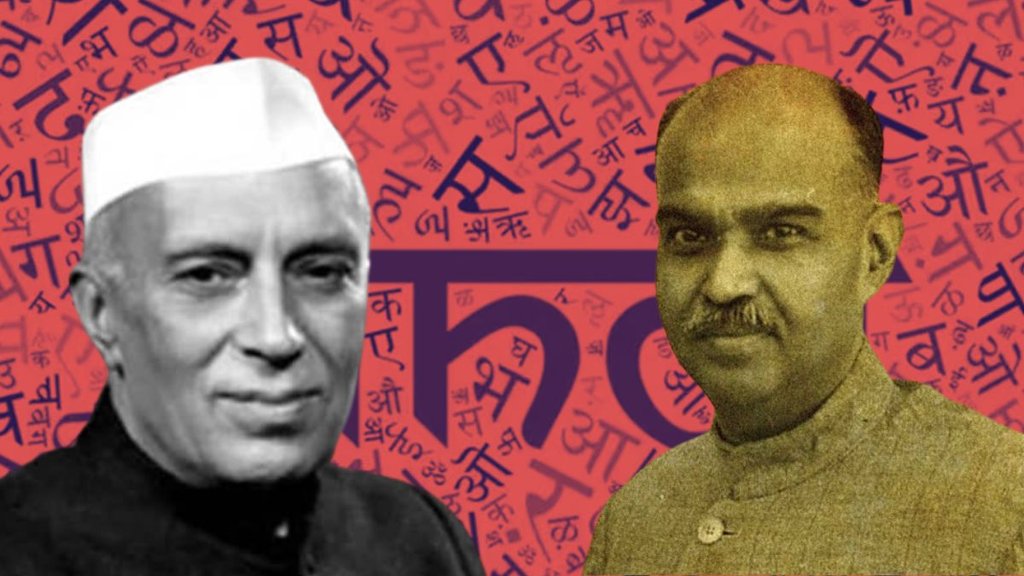

इस बहस में जवाहरलाल नेहरू, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, नरसिम्हा गोपालस्वामी आयंगर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। हिंदी को लेकर सबकी अलग-अलग राय थी। भारत में आजादी के बहुत पहले से एक वर्ग ऐसा भी रहा है, जो हिंदी भाषा को हिंदू धर्म और राष्ट्रीयता से जोड़ता रहा है।

हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वैचारिक रूप से इसी वर्ग के करीब माना जाता है। हालांकि हिंदी को लेकर संविधान सभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बात कही, वह लोकप्रिय अवधारणा से थोड़ी अलग है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या कहा था?

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान सभा ने उन लोगों से असहमति व्यक्त की थी जो देश में सिर्फ और सिर्फ एक भाषा रखने की वकालत कर रहे थे। कश्मीर को लेकर “नहीं चलेगा एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान” का नारा देने वाले बंगाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाषा के मामले में भारत की विविधता को रेखांकित करते हैं। वह संविधान सभा में कहते हैं, “विविधता में एकता भारत का मूलमंत्र है। इसे समझ और सहमति की प्रक्रिया से हासिल किया जाना चाहिए। इसके लिए एक उचित माहौल बनाना होगा।”

हिंदी को लेकर संविधान सभा के सदस्यों का आक्रामक रवैया मुखर्जी को पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, “अधिकांश लोग हिंदी को स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि यह देश की बहुसंख्यक जनता को समझ में आती है। अगर हिंदी के नायक… हिंदी की अपनी मांगों को लेकर इतने आक्रामक नहीं होते, तो भारत की पूरी आबादी के सहयोग से, उन्हें वह सब मिलता जिसकी उन्होंने अपेक्षा भी नहीं की होगी।”

उन्होंने याद दिलाया कि संविधान सभा का एक प्रस्ताव किसी भाषा की सर्वोच्चता तय नहीं कर सकता, “यदि आप चाहते हैं कि हिंदी असल में अखिल भारतीय पटल पर छा जाए, हिंदी केवल कुछ आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का विकल्प बनकर न रह जाए, तो आप हिंदी को पटल पर छाने के योग्य बनाएं और उसे न केवल संस्कृत बल्कि अन्य भाषाओं के शब्दों और मुहावरों को आत्मसात करने दें।”

अपना उदाहरण देते हुए मुखर्जी कहते हैं, “मैं अपने बंगाली तरीके से हिंदी बोल सकता हूं। महात्मा गांधी अपने तरीके से हिंदी बोलते थे। सरदार पटेल अपने गुजराती अंदाज में हिंदी बोलते हैं। अगर यूपी या बिहार के मेरे दोस्त कहते हैं कि उनकी हिंदी ही मानक हिंदी है… तो यह न केवल हिंदी के लिए, बल्कि देश के लिए भी बुरी बात होगी।”

नेहरू की राय क्या थी?

इस विषय पर बोलने के लिए जब जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए तो उन्होंने गांधी के विचारों को याद किया। उन्होंने कहा, “पहली बात तो यह कि अंग्रेजी भले ही कितनी भी महान भाषा क्यों न हो, उसने हमारे लिए बहुत कुछ क्यों न किया हो, लेकिन कोई भी राष्ट्र विदेशी भाषा के आधार पर महान नहीं बन सकता। दूसरी बात, यह कि हम जो भी भाषा यहां तय करते हैं वह आम लोगों की भाषा होनी चाहिए, किसी विद्वान मंडली की भाषा नहीं। तीसरी बात, वह भाषा भारत की समावेशी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हो। गांधी ने ऐसी समावेशी भाषा के लिए ‘हिंदुस्तानी’ शब्द का इस्तेमाल किया था।”

नेहरू ने भारत के सभी लोगों पर हिंदी थोपने के प्रति भी संविधान सभा को आगाह किया था, “आपको यह तय करना होगा कि आपका दृष्टिकोण लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है या सत्तावादी?” थोपने के इरादे की मुखालफत करते हुए नेहरू ने कहा था, “यह न केवल एक गलत दृष्टिकोण है, बल्कि…एक खतरनाक भी है। आप किसी भी भाषा को उन लोगों या समूह पर थोप नहीं सकते जो इसका विरोध करते हैं।”