लाइटहाउस जर्नलिज्म को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल एक वीडियो मिला। वीडियो शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि इसे हाल ही में मणिपुर में फिल्माया गया था, जहां लोगों द्वारा एक बीजेपी नेता के साथ मारपीट की गई थी। पड़ताल में हमने पाया कि दावे भ्रामक हैं। वीडियो 2017 का है जब दार्जिलिंग में तत्कालीन पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल का पीछा किया गया था और उनके साथ धक्का-मुक्की की गई थी।

क्या वायरल हो रहा है?

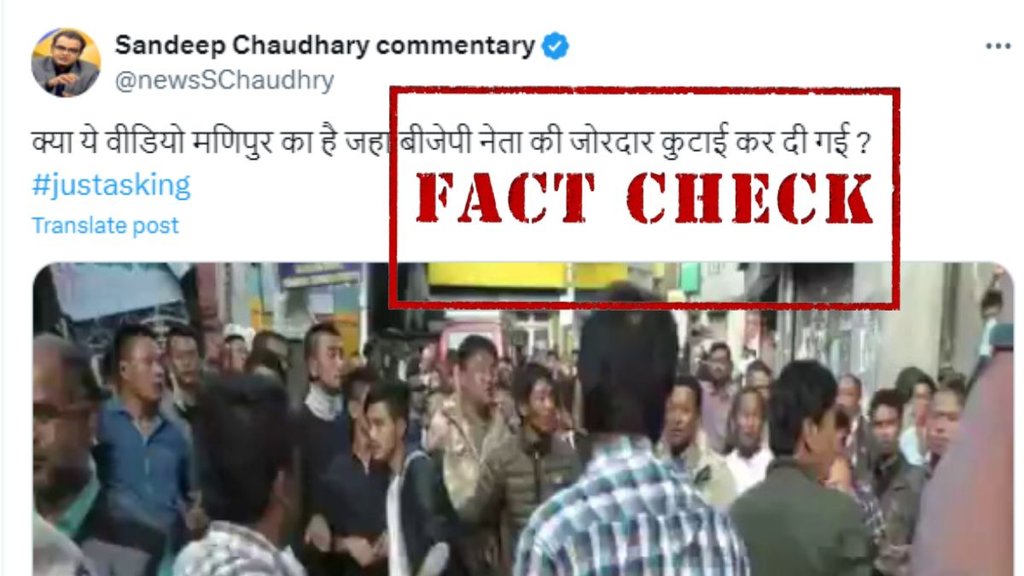

X यूजर ‘Sandeep Chaudhary commentary’ ने वायरल दावा अपनी प्रोफाइल पर शेयर किया है।

इस पोस्ट का आर्काइव वर्जन यहाँ देखे।

अन्य यूजर्स भी वायरल दावे को शेयर कर रहे हैं।

कैसे हुई पड़ताल?

हमने InVid टूल में वीडियो अपलोड करके और उससे कई कीफ़्रेम प्राप्त कर अपनी जांच शुरू की। हमने एक-एक करके सभी कीफ्रेम पर रिवर्स इमेज सर्च चलाया।

हमें NYOOOZ TV के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो मिला, जिसे 6 साल पहले अपलोड किया गया था।

वीडियो का शीर्षक है: GNLF activists attack Bengal BJP President Dilip Ghosh in Darjeeling

वीडियो के विवरण में कहा गया है: पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष को आज यहां गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (जीएनएलएफ) समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने कुछ अन्य पहाड़ी दलों की तरह मांग की कि उनके प्रतिनिधि तुरंत दार्जिलिंग हिल्स छोड़ दें। हालांकि, राज्य भाजपा अध्यक्ष ने जीएनएलएफ के इस आरोप का खंडन किया कि वह परेशानी पैदा करने के लिए पहाड़ियों में थे और दावा किया कि भाजपा प्रतिनिधिमंडल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को टीएमसी ने बढ़ावा दिया था।

इसके बाद हमने यूट्यूब पर कीवर्ड सर्च किया और हमें एबीपी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो मिला।

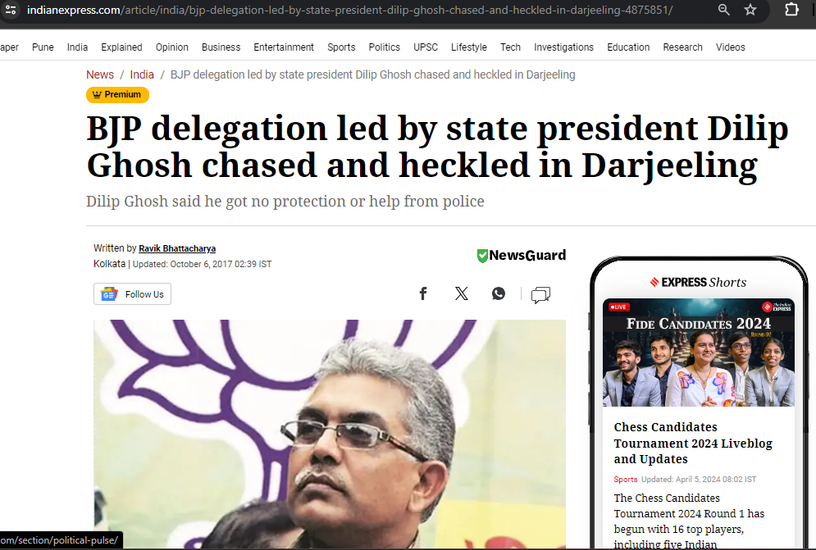

दोनों वीडियो के दृश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से साझा किए जा रहे वीडियो के समान थे। हमें घटना के बारे में कई समाचार रिपोर्टें भी मिलीं।

6 अक्टूबर, 2017 को अपलोड की गई रिपोर्ट में कहा गया है, “दार्जिलिंग में बिनय तमांग के समर्थकों द्वारा कथित तौर पर दिलीप घोष के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल का पीछा किया गया और धक्का-मुक्की की गई। कथित तौर पर बिनय तमांग के समर्थकों ने घोष की एक बैठक को भी बाधित किया, जिसे रद्द करना पड़ा।”

निष्कर्ष: पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता दिलीप घोष पर हमले का पुराना वीडियो, मणिपुर का बताकर वायरल किया जा रहा है। वायरल दावे फर्जी हैं।