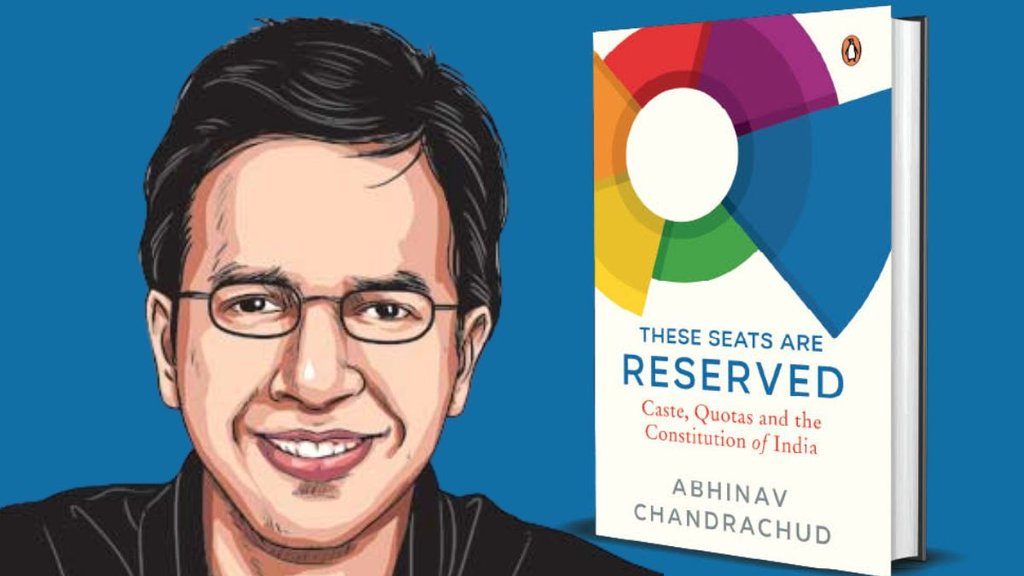

सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बड़े बेटे का नाम अभिनव चंद्रचूड़ है। वह बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। अभिनव ने अपने एक किताब में ब्रिटिश शासन के तहत भारत में विकसित हुई आरक्षण नीति के बारे में लिखा है। पेंगुइन रैंडम हाउस से प्रकाशित उस किताब का नाम ‘दिस सीट्स आर रिजर्व्ड: कास्ट, कोटा एंड द कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया’ है।

द क्विंट पर अभिनव चंद्रचूड़ द्वारा लिखे किताब के एक छोटे अंश से पता चलता है कि उन्होंने ‘दिस सीट्स आर रिजर्व्ड: कास्ट, कोटा एंड द कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया’ में आरक्षण के इतिहास को ढूंढने की कोशिश की है।

किताब में अभिनव ने बताया है कि किस तरह आरक्षण के योग्य जाति समूहों की पहचान की गई? ब्रिटिश भारत में ‘दलित वर्ग’ और ‘पिछड़ा वर्ग’ शब्दों का प्रयोग में कैसे आया? बाद में वे ‘अनुसूचित जाति’, ‘अनुसूचित जनजाति’ और ‘अन्य पिछड़ा वर्ग’ की संवैधानिक अवधारणाओं में कैसे विकसित हुए?यह किताब संविधान सभा, सुप्रीम कोर्ट और संसद में आरक्षण पर हुई बौद्धिक बहसों को भी उजागर करती है।

विधायिका में पहला जाति-आधारित आरक्षण

अंग्रेजों के शासन में ही जाति-आधारित आरक्षण का बानगी देखने को मिलती है। मद्रास वह पहला राज्य था, जहां की विधायिका में जाति-आधारित आरक्षण लागू हुआ था। दरअसल, सन् 1912 में मद्रास के भीतर गैर-ब्राह्मणों का सरकार नौकरी में प्रतिनिधित्व बहुत कम था। जबकि ब्राह्माण पुरुषों को उनकी आबादी से कई गुना अधिक प्रतिनिधित्व मिला हुआ था।

अभिनव अपनी किताब में बताते हैं कि सन् 1912 में मद्रास में ब्राह्मण पुरुषों की आबादी मात्र 3.2% थी। लेकिन उप न्यायाधीशों के 83.3% पदों पर ब्राह्मण पुरुषों का कब्जा था। वहीं जो गैर ब्राह्मण पुरुष संख्या में 85.6% थे, उनका प्रतिनिधित्व 16.7% था। इस गैर-बराबरी के खिलाफ वहां एक गैर ब्राह्मणों का समूह सक्रिय हुआ। उन्होंने 1916 में साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन नामक एक राजनीतिक दल बनाया।

इसी दल ने 1917 में मद्रास पहुंचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मोंटेग्यू को विधायिका और सरकार के सभी विभागों में प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। उनकी मांग तो अलग निर्वाचक मंडल की भी थी, जो नहीं मिली। जो मिला वह था विधायिका में जाति-आधारित आरक्षण। मद्रास की 65 विधानसभा सीटों में से 28 को गैर-ब्राह्मणों को आरक्षित कर दिया गया। इस तरह ब्रिटिश भारत में विधायिका में पहला जाति-आधारित आरक्षण लागू हुआ।

दलित शब्द कहां से आया?

भारतीय संविधान में कहीं भी दलित शब्द का जिक्र नहीं है। लेकिन समाज में यह शब्द लंबे समय से प्रचलित है। द क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विवेक कुमार कहते हैं कि दलित शब्द का जिक्र सबसे पहले 1831 की मोल्सवर्थ डिक्शनरी में मिलता है। कलांतर में डॉ. अंबेडकर ने इस शब्द का खूब इस्तेमाल किया। आजादी से बहुत पहले हिंदी साहित्य के छायावाद के आधार स्तंभों में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने साल 1929 में अपनी एक कविता में दलित शब्द का इस्तेमाल किया था।

सरकार ने कहा शोषित वर्ग

ब्रिटिश भारत में पिछड़े समुदायों की पहचान के लिए सन् 1928 में बॉम्बे सरकार ने एक समिति का गठन किया था। समिति के अध्यक्ष ओ.एच.बी. स्टार्ट थे, सदस्यों में बी आर अंबेडकर भी शामिल था। इस समिति ने जब जुलाई 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी तो पिछड़े समुदाय की पहचान तीन भागों में की। 1. ‘अछूत’ जातियां अर्थात शोषित वर्ग, 2. जंगल या पहाड़ों में रहने वाले समुदाय, 3. अन्य पिछड़ा वर्ग।

1931 की जनगणना में बॉम्बे में अधिकारियों ने हिंदुओं को पैसा और शिक्षा की उपलब्धता के आधार पर पांच भागों (उन्नत, मध्यम, अन्य पिछड़ा, आदिम और शोषित) में बांट दिया।

अनुसूचित जाति शब्द कहां से आया?

सन् 1933 में बॉम्बे सरकार ने डॉ. अंबेडकर वाली स्टार्ट समिति की सिफारिशों का स्वीकर किया। सिफारिशों को लागू करने के क्रम में तीन अनुसूचियां तैयार हुईं। पहली अनुसूची में 47’अछूत’ जातियों यानी सरकार ने जिन्हें शोषित वर्ग माना था, उन्हें रखा गया था। दूसरी अनुसूची में पहाड़ों या जंगलों में रहने वाले 29 जनजातियों यानी आदिवासियों को जगह दी गई थी। तीसरी अनुसूची, पहली दो की तुलना में सबसे लंबी थी, उसमें 125 जातियों को रखा गया था, जिन्हें ‘अन्य पिछड़ा वर्ग’ के नाम से जाना गया।

वर्ग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ अछूत जातियों और जनजातियों के अतिरिक्त बचे समुदायों के समूह के लिए किया गया। The Government of India Act, 1935 में शोषित वर्गों को ‘अनुसूचित जाति’ कहा गया। और यही शब्द आजादी के बाद भी सरकारी कामकाज में इस्तेमाल हुआ।