गणेशनंदन तिवारी

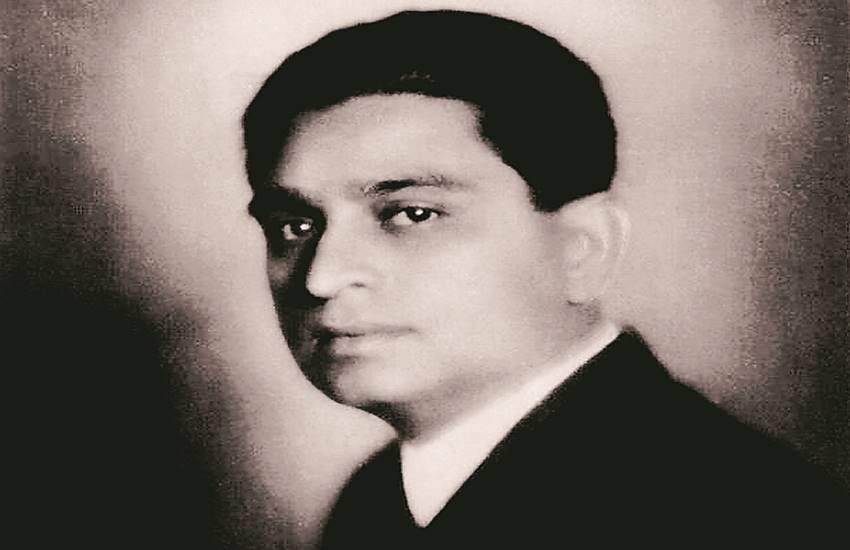

हिमांशु राय (1892-16 मई, 1940)

जर्मनी में तीन मूक और इंग्लैंड तथा भारत में एक द्विभाषी फिल्म ‘कर्मा’ बनाने और 50 हजार का घाटा उठाने के बाद हिमांशु राय ने तय किया कि अब अपने देश में जाकर फिल्में बनाईं जाएं। सो 1934 में मुंबई आकर 25 लाख लगा कर बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिपिन चंद्र पाल के लेखक बेटे निरंजन पाल उनसे जुड़े थे, जिनके लिखे नाटकों में राय काम कर चुके थे। जर्मन कंपनी एमेल्का से आए कैमरामैन जोसेफ के अलावा निर्देशक फ्रांज आस्टिन भी राय के साथ थे। राय और पॉल बांग्लाभाषी थे। जर्मनी में पैदा हुए फ्रांज फोटोग्राफर, पत्रकार और सिपाही रह चुके थे। तीनों को हिंदी नहीं आती थी और वे हिंदी फिल्मों का कारोबार करने के लिए तैयार थे। यह सब हिमांशु राय के तूफानी जोश के कारण था, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक फिल्म कंपनी बनाने का सपना रखते थे।

निरंजन पाल अंग्रेजी में लिखते थे। बॉम्बे टॉकीज की शुरुआती फिल्मों में उनकी पटकथा होती थी और हिंदी में संवाद लिखते थे जेएस कश्यप। जो गीतकार भी थे और बाद में निर्माता-निर्देशक भी बने। कश्यप के लिए बड़ी मुश्किलें होती थीं। उन्हें संवाद लिख कर पाल और राय से पास करवाना होता था। दो बांग्लाभाषियों के गले हिंदी संवाद उतारना उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता था। हालांकि बाद में बॉम्बे टॉकीज से ख्वाजा अहमद अब्बास और कमाल अमरोही जैसे प्रतिभाशाली लेखक जुड़े। मगर कश्यप को लंबे समय तक पॉल और राय को हिंदी शब्दों के अर्थ समझाने पड़े। और यह बहुत मुश्किल काम था।

हिमांशु राय अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थे। वे अपने काम में डूबे रहते थे। इतने ज्यादा कि उनसे 16 साल छोटी पत्नी अभिनेत्री देविका रानी बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म ‘जवानी की हवा’ (1934) के हीरो नजमुल हुसैन के साथ एक दिन गायब हो गई तब जाकर उन्हें पता चला कि दोनों के बीच करीबी रिश्ता बन गया था। किसी तरह शशधर मुखर्जी देविका रानी को वापस लाए। बावजूद इसके हिमांशु राय टूटे नहीं। वह अपना सपना पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे। बाकी सब कुछ मानो उनके लिए बेमानी था।

यह राय के जोश और जुनून का ही कमाल था कि तमाम विसंगतियों के बावजूद बॉम्बे टॉकीज की फिल्में एक के बाद हिट होती चली गईं और कंपनी मात्र तीन सालों में अपने शेयर होल्डरों को लाभांश देने की स्थिति में आ गई थी। कंपनी अपने 400 से ज्यादा कर्मचारियों का खूब खयाल रखती थी। सभी एक कैंटीन में खाना खाते थे, मिलजुल कर रहते थे। उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं मिलती थीं। सुबह फर्श साफ करने वाला कर्मी शाम को कैमरे के सामने अभिनय भी कर सकता था। सभी के प्रशिक्षण और तरक्की की माकूल व्यवस्था थी। अशोक कुमार लैब असिस्टेंट से चुटकी बजाते ही हीरो बना दिए गए थे।

1940 में राय के निधन के बाद बॉम्बे टॉकीज में गुटबाजी बढ़ी। बावजूद इसके देश की पहली सबसे ज्यादा चलनेवाली फिल्म ‘किस्मत’ (1943) और ‘महल’ (1949) सफलता का इतिहास लिख रही थीं। मगर यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं चली और 1954 की ‘बादवान’ के बाद कंपनी बिखर गई।