जब जिंदगी की गति मशीनों के संजाल में उलझी महसूस हो तो स्वाभाविक संवेदनाएं शून्य होती हुई लगती हैं। हालांकि कई बार इसका पता भी नहीं चलता कि यह कैसे और कब हुआ। खासतौर पर जब आदमी बीमारी की हालत में हर पल मशीनी जांच के दौर से गुजरता है तो चाह कर भी भावनाओं के गुबार के हिसाब से सोचने या कुछ कर पाने से लाचार होता है। लगभग चालीस दिन तक दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती रह कर हाल ही में घर लौटा। अस्पताल में जहां गहन जांच-पड़ताल का लंबा दौर चला, वहीं शुरुआती दिनों की कुछ गंभीर आशंकाओं का समाधान भी हुआ। जैसा किसी भी बीमारी के लंबा खिंचने पर होता है, उसी के मुताबिक दवाएं तो अभी आगे और चलेंगी, मगर फिलहाल मैं अपने काम की मेज पर वापस आ गया हूं।

अस्पताल में मशीनी जांच की जटिल प्रक्रिया से गुजरने के दौरान जिन उतार-चढ़ावों से गुजरा, उनमें न जाने क्यों बार-बार मुझे आलडस हक्सले के मशहूर उपन्यास ‘ब्रेव न्यू वर्ल्ड’ की याद आती रही। बरसों पहले छात्र-जीवन में पढ़ी यह किताब तब से लेकर आज तक एक अमिट छाप की तरह मेरे सामने आती-जाती रही है। हक्सले ने यह उपन्यास 1931 में लिखा था। उनके समकालीनों में बर्टरेंड रसेल, जॉर्ज आॅरवेल, एचजी वेल्स, जीके चेस्टरटन और जॉर्ज बर्नाड शॉ ने एक स्वर से इसे भविष्य के संकेतों को अच्छी तरह उकेरने वाली एक महत्त्वपूर्ण कृति बताया था। कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां भी उन दिनों सामने आई थीं, मगर वे बेहद कमजोर और प्रभावहीन साबित हुर्इं। इन सबके बीच ‘ब्रेव न्यू वर्ल्ड’ साहित्यिक प्रतिमान की ऊंचाई पर कायम रहा।

यह उपन्यास अस्पताल के बिस्तर पर मुझे आखिर इस तरह क्यों परेशान करता रहा! अस्पताल में मेरी दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा कई-कई जांच घरों या प्रयोगशालाओं की डरावनी मशीनों के बीच गुजरा। बार-बार किसी न किसी जांच के लिए मुझे प्रयोगशाला में बिस्तर पर लेटने, अपनी सांस रोकने और छोड़ने की ताकीद की जाती रही। एक मुश्किल यह थी कि मैं इन जांच की मशीनें चलाने वालों का चेहरा मुश्किल से देख पाता था। लैब में धीमी रोशनी के कारण मुझे अपना शरीर भी कभी-कभी खुद से अलग होता महसूस होता महसूस हुआ। मेरी जान में जान तब आती जब मुझसे कहा जाता कि अब आप उठ कर बैठ जाएं। महज इतने भर के लिए भी मुझे अपने शरीर की पूरी ताकत लगानी पड़ती। इस हालत में देख कर लैब-कर्मी मेरी मदद करते और मुझे सहारा देकर ऊंचे बिस्तर से नीचे उतार कर वील चेयर पर बैठा देते।

मैं उन्हें ‘धन्यवाद’ कहना नहीं भूलता। हर दूसरे-तीसरे या चौथे दिन मुझे किसी न किसी जांच के लिए किसी दूसरे लैब में ले जाया जाता। वहां लगभग पूरे शरीर का स्कैन करने की मशीनी व्यवस्था थी। उसमें बीप की आवाज का आना-जाना लगातार जारी रहता और इधर मेरी सांसों पर मशीनों का नियंत्रण कायम रहता। फिर एक दिन मुझे इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की तकलीफदेह प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। गले में पाइप डालने से पहले एक तरल पदार्थ पिला कर उस पूरे हिस्से को लगभग सुन्न कर दिया गया था। एक और पतली पाइप डाल कर कुछ नमूना लिया गया, जिसकी जांच-रिपोर्ट दो-तीन दिन बाद मिली। पता चला कि यह एक प्रकार की सूक्ष्म ‘बायोप्सी’ थी, जिससे बीमारी की तह तक पहुंचा जा सकता था। तकरीबन हर दूसरे-तीसरे दिन खून के नमूने लिए जाते रहे।

एक दिन मैंने नर्सों से कहा कि ऐसा लगता है वह दिन दूर नहीं, जब मेरे शरीर में आपकी सिरिंज के लिए कोई खून नहीं बचेगा। मशीनों से मिली सूचनाओं के बल पर एक दिन डॉक्टरों की टीम ने पटना के मित्रों की आशंकाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया। इसके बाद ही दीगर शिकायतों के इलाज का सिलसिला शुरू हुआ। अस्पताल की प्रयोगशाला में मुझे ऐसी आधुनिक मशीनों के दर्शन हुए, जिनसे मेरा सामना कभी नहीं हुआ था। कहते हैं, ये अत्याधुनिक मशीनें दुनिया के किसी अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं से टक्कर लेने की क्षमता रखती हैं। मैं एक महीने से ज्यादा तक मशीनों की गिरफ्त में रहा। सिर्फ मैं नहीं, मेरे दक्ष और कुशल डॉक्टर भी मशीनी परिणामों के सहारे ही अपने नुस्खे तैयार करते। मशीनों के प्रभाव और परिणाम उनके स्वविवेक को भी आहत करते महसूस हुए। मशीनों पर निर्भर बने रहने की उनकी लाचारी मुझे बेहद परेशान करती रही।

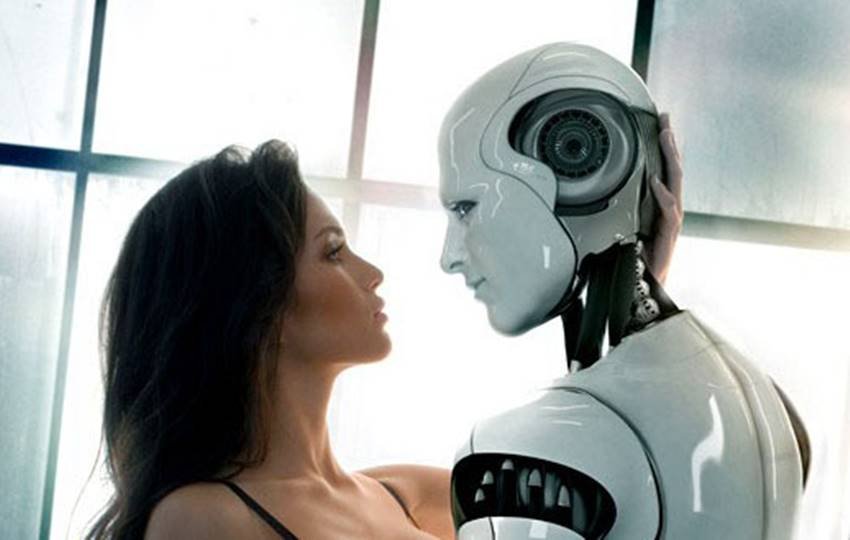

हक्सले ने भविष्य की दुनिया का जो चित्र अपने उपन्यास में खींचा, वह हमारी संवेदनाओं को शिथिल करने, बल्कि इसे ‘शून्य’ में बदल देने के लिए काफी है। मशीनों का प्रकोप, हमारी प्राकृतिक सोच को निस्तेज बनाने का एक सफल उपक्रम है। आप इसे आलोचना की नजर से देखेंगे तो आपको आधुनिकता विरोधी होने का खिताब झेलना पड़ेगा। हक्सले ने आने वाली दुनिया के जो भयावह शब्द-दृश्य हमारे सामने रखे हैं, क्या उनके पुनर्पाठ की जरूरत है!