आलोक कुमार मिश्रा

शिक्षकीय पेशे के शुरुआती दिनों के दौरान एक बार कक्षा में कॉपी जांच रहा था। बच्चे बारी-बारी अपनी कॉपी के साथ आते और मेरे सामने रख देते। मैं उसे जांचता और जहां जैसी कमी या अच्छाई होती, उसे रेखांकित कर उस पर बात करता। एक बच्चे की कॉपी ठीक-ठाक थी, लेकिन वह साफ-सुथरा नहीं लग रहा था और उससे एक अजीब-सी गंध आ रही थी। मैंने उससे कहा- ‘बेटा स्कूल रोज नहा कर और साफ-सुथरा होकर ही आना चाहिए।’ शायद मेरी आवाज अगली पंक्ति में बैठे बच्चों तक भी पहुंच गई थी, क्योंकि वे हंसने लगे थे। वह बच्चा इस बात पर कुछ न बोला। जब मैं कक्षा से निकल कर जाने लगा, तब वही लड़का मेरे पीछे-पीछे सीढ़ियों पर आ गया और मुझसे कहने लगा कि ‘सर, चाहता तो मैं भी हूं नहा-धोकर स्कूल आना, पर जहां हमारा परिवार किराए पर रहता है, वहां दस-बारह परिवारों के बीच एक ही बाथरूम है। सुबह नंबर आना मुश्किल होता है।

कई बार तो शौच जाने के लिए भी नंबर नहीं आता। फिर स्कूल में ही जाना पड़ता है।’ वह ये बातें कहता चला जा रहा था और मैं अजीब-सी शर्म में धंसता जा रहा था। ऐसा लगने लगा था कि मैं अपने शिक्षक होने की भूमिका को आज सही से निभाने में चूक गया। बहुत देर तक मेरे भीतर कुछ मथता रहा। उस दिन एक बच्चे ने मुझे जीवन का वह पाठ पढ़ाया था, जिसे पढ़ाने में मेरे शिक्षक और शिक्षा की डिग्रियां चूक गई थीं। यह पाठ था कि किसी के बारे में इस तरह राय नहीं बनाना, सिर्फ अपनी नजर से ही सबको न देखना, परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील होना। अगले दिन कक्षा में जाकर मैंने जो काम सबसे पहले किया, वह था बच्चे को बुला कर ‘सॉरी’ बोलना। इसके बाद मैंने स्कूल में बच्चों को नहा कर आने का प्रवचन देना छोड़ दिया। मुझे पता चल गया था कि साफ-सफाई की समझ में भी कई बार वर्ग का कोण घुसा होता है। सुविधाओं से वंचित रहने की पीड़ा को अमूमन वे लोग नहीं समझ पाते, जिन्होंने उन स्थितियों को न जिया हो।

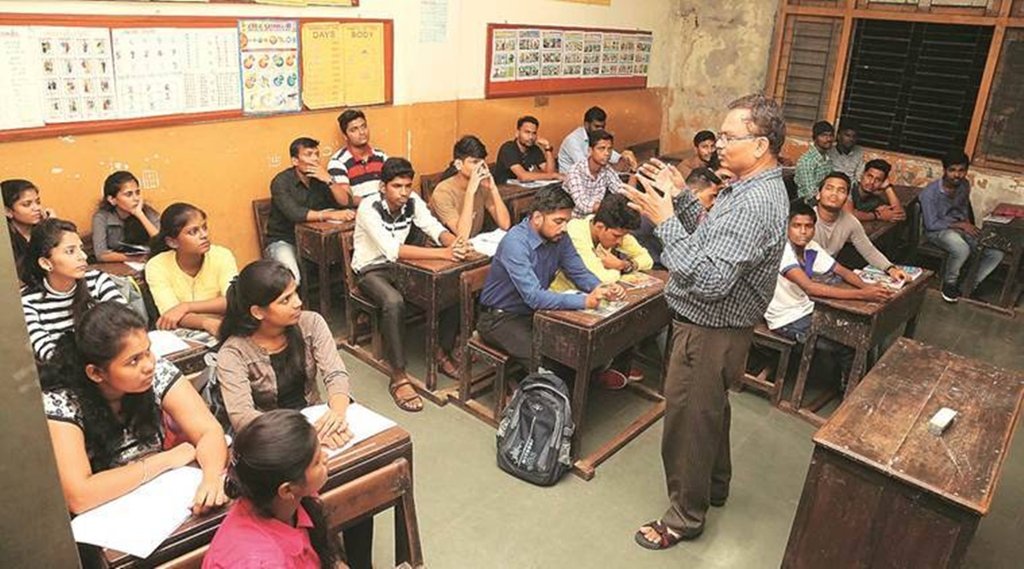

अक्सर हमें लगता है कि स्कूल में बच्चे ही सीखने आते हैं। पर बहुत से ऐसे वाकये और संदर्भ निर्मित होते हैं, जब हम बड़े और शिक्षक भी नया सीखते हैं। संवेदना से लेकर शब्द-भंडार के विस्तार तक। एक बार नौवीं कक्षा में हो रहे शिक्षक-अभिभावक बैठक में मैं अभिभावकों से मिल रहा था। एक बुजुर्ग-सी दिख रहीं महिला जब एक विद्यार्थी के साथ सामने की डेस्क पर आ कर बैठीं तो अनायास ही मेरे मुंह से यह निकल गया कि ‘क्या आप अविनाश (बदला हुआ नाम) की दादी हैं?’ वह महिला असहज और थोड़ा नाराज होते हुए बोलीं- ‘नहीं मैं इसकी मां हूं।’ आगे की बातचीत में मैंने सामान्य होने की तो बहुत कोशिश की, पर हो नहीं पा रहा था। दरअसल, मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। यों किसी की उम्र या शारीरिक प्रस्तुति से छवि या धारणा बना लेने की हद का मुझे अंदाजा हो चुका था। पर बात कही जा चुकी थी। यह भी मेरे लिए सबक साबित हुआ।

उसी दिन एक और वाकया हुआ। उस साल छमाही परीक्षा में इसी कक्षा के एक विषय का परिणाम बहुत खराब रहा था। मैंने उस विषय के अध्यापक को भी अपनी कक्षा में बिठा रखा था, जिससे कि वे अभिभावकों से जरूरी बातचीत कर सकें। हमारे सरकारी स्कूलों में पीटीएम में अधिकतर बच्चों की मां ही आती हैं, क्योंकि ज्यादातर पुरुष दिन में बाहर काम के लिए चले जाते हैं। मैंने एक महिला से पूछा कि ‘आप लोग क्या काम करते हैं?’ महिला ने बड़ी सहजता, लेकिन गर्व से एक छोटे वाक्य में उत्तर दिया- ‘अपना धंधा करती हूं।’ उनकी बात सुन कर बगल में बैठे वे विषय अध्यापक परेशान से हो उठे।

बल्कि परेशानी से भी ज्यादा कोई दूसरा ही भाव आ रहा था उनके चेहरे पर। मैंने उस समय उन्हें उपेक्षित किया। आगे पूछने पर महिला ने बताया कि ‘पति से अलग होने के बाद चूड़ियां और मेकअप का सामान बेच कर गुजारा चलता है। मैंने उनकी मेहनत के लिए उन्हें सराहा। उनके और बाकी अभिभावकों के जाने के बाद पास बैठे वह शिक्षक ‘धंधा’ शब्द पर अपनी असहजता और समझ का मुजाहिरा करने लगे। वे बोले- ‘कैसी महिला है, धंधा शब्द का कितना धड़ल्ले से प्रयोग करती है। जबकि यह शब्द तो देह-व्यापार के लिए कहा जाता है।’

मैंने उन्हें टोका कि अमूमन ‘काम-धंधा’ एक युग्म शब्द के रूप में किताबों ही नहीं, बोलने में भी प्रयोग होता है। यह तो छोटे-मोटे काम या व्यवसाय के लिए प्रयोग किया जाता है। बातचीत के बाद वे यह मान गए कि आज इस शब्द के दूसरे आयाम भी उन्हें पता चले। उन्हें अफसोस भी हुआ उस समय ऐसा सोचने पर। समाज में कई बार कुछ शब्दों को लेकर कुछ रूढ़ और गलत अर्थ भी चिपक जाते हैं। पर उनका उचित संदर्भ में प्रयोग करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इस तरह स्कूल और उसकी कक्षाओं में शिक्षक भी लगातार सीखते हैं।