हेमंत कुमार पारीक

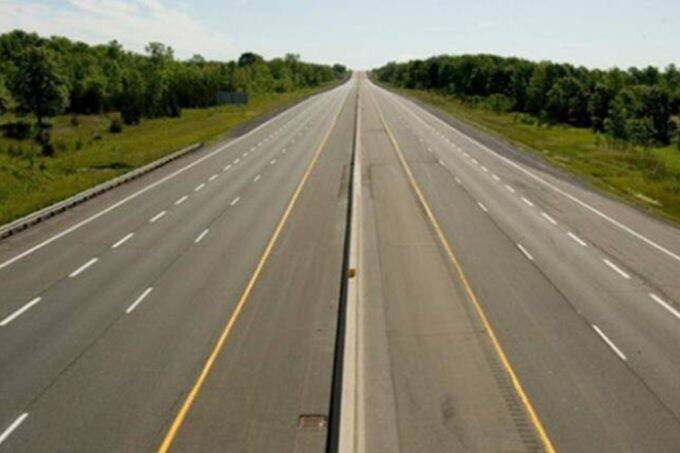

भूल गया था पुरानी उबड-खाबड़ सड़क को। पहली बार लंबी-चौड़ी चमचमाती सड़क पर स्कूटर दौड़ रहा था। कहां जा रहा था, पता नहीं। यह भी नहीं मालूम था कि कहां वह मुख्य सड़क से जाकर मिलेगी। आसपास पुराने खंडहर से दिखते सरकारी मकान थे। उनमें अलग-अलग आकार और श्रेणी के घर हुआ करते थे। उनमें अधिकारी, प्रोफेसर, क्लर्क, चपरासी आदि अपने लिए निर्धारित घरों में रहते थे। अब उन भग्नावशेषों में केवल ध्वस्त दीवारों के रंग थे। इसके अलावा कटे हुए पेड़ थे। ज्यादातर आम, जामुन इमली आदि के। कहीं किसी पेड़ का तना पड़ा था, कहीं उसकी डालें तो कहीं जड़ वाला हिस्सा। वहां की दुनिया बदल गई थी। वरना उस जगह पर गर्मी के दिनों में बांस लिए लोगबाग आम तोड़ते नजर आते थे और कभी हाथों में पत्थर लिए बाल-गोपाल! उस वक्त सड़क के बीचोंबीच बने विभाजक पर पॉम का पौधा रोपा गया था। वे सब अभी शैशवकाल में थे। मैं सोच रहा था कि क्या ये बड़े हो पाएंगे!

चिकनी सपाट सड़क देख खुशी हो रही थी। ‘स्मार्ट सिटी’ की कल्पना सुखद तो लग रही थी, पर मरती हरियाली को देख कर दुखी भी था। हरियाली के बिना अगर कोई शहर तैयार होता है, तो उसे कैसे और किस आधार पर स्मार्ट सिटी कहा जाएगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। पता नहीं वे लोग कहां गए जो शाम के वक्त आम के नीचे बने ओटले पर बैठ कर ताश या शतरंज खेला करते थे। और नौजवान अक्सर मैदान में हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट खेलते दिखते थे। उन्हें खेलते देख कर कभी-कभी मैं खुद वहां खड़ा हो कर अपने पुराने दिनों को याद कर लिया करता था। पुरानी सड़क के आसपास कतारबद्ध वृक्षों का समूह लंबी तनी छतरी का आभास कराता था। उसी कॉलोनी के छोर पर एक छोटा-सा मार्केट भी था। कभी-कभार हाट के दिन सब्जी-भाजी लेने जाता था, तब लगता कि लगे हाथ किताब की दुकान से किताबें भी खरीद लूं। अब उस बाजार की जगह बदल गई है, लेकिन उस किताब की दुकान का तो जैसे नामोनिशान मिट गया है। हालांकि दुकानदार हमेशा किताबों की ब्रिकी को लेकर शिकायत करता रहता था। वह अक्सर कहता था कि लोगों ने किताबें पढ़ना बंद कर दिया है। अब इसकी जगह किराने की दुकान खोलने की सोच रहा हूं।

खैर, यह सिर्फ एक उदाहरण भर है। दुनिया का पर्यावरण तेजी से नष्ट होता जा रहा है। हमारे देश में पीपल और वट वृक्ष को बहुत अहमियत दी जाती रही है। कई पारिवारिक समारोहों में आम के पत्ते काम आते हैं। नीम और इमली औषधि के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर लोग पेड़ खोजते हैं, अपनी जरूरत के मुताबिक या फिर जलवायु में होने वाले उतार-चढ़ाव से होने वाली परेशानी के मद्देनजर, मगर पेड़ काटते वक्त पर्यावरण के विषय में कोई नहीं सोचता। मनुष्य से इतर जीव-जंतु, पशु-पक्षी या कीट वगैरह इस दुनिया और खासतौर पर मनुष्य के जीवन के लिए कितने जरूरी हैं, यह याद रखना या इनके बारे में जानना जरूरी नहीं समझा जाता।

किसी वैज्ञानिक ने कहा भी है कि अगर मधुमक्खियों की प्रजाति खत्म हो गई तो मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यही बात दूसरे जीवों के लिए भी लागू हो सकती है। ऐसे जीव जो पर्यावरण के मित्र होते हैं। मसलन, कीट-पतंगे और मेंढ़क आदि। कभी गांव में पहली बारिश के बाद पोखर और तलैयों से मेंढ़क की टर्र-टर्र सुनाई पड़ने लगती थी। वे गूंजती हुई आवाजें अब दुर्लभ हो गई हैं। वरना बरसात के मौसम में जरा-सी बारिश हुई नहीं कि बड़े-बड़े टोड सड़क पर नजर आ जाया करते थे। खेतों में सुर लगा कर बोलते मेंढ़क एक खूबसूरत माहौल की रचना करते थे। आजकल मेंढ़क दिख तो जाते हैं, पर टर्राने की आवाज नहीं आती। कहीं मेंढ़क की यह चुप्पी मधुमक्खी की तरह ही उस खतरनाक स्थिति की तरफ इशारा तो नहीं कर रही है!

सरकार द्वारा हर साल हजारों की संख्या में पौधरोपण करवाया जाता है। लेकिन इसके बाद उसकी उचित देखभाल भी जरूरी होती है। औपचारिकताओं से यथार्थ में कुछ ठोस हासिल नहीं होता। तकनीक के कदम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ पीछे छूटता जा रहा है। मेरे गांव में वृक्षों से आच्छादित एक बाल मंदिर हुआ करता था। उसमें व्यायाम शाला भी थी। शाम के समय गांव के बच्चे, बूढ़े और नौजवान वहां जाते थे। सड़कें साफ-सुथरी दिखती थीं, पर अब धूल-धक्कड़ है। कभी जहां साइकिलें दिखती थीं, उसी संख्या में अब मोटरगाड़ियां दिखती हैं। गांव का सुरम्य पर्यावरण तहस-नहस हो गया है। जहां कभी बारिश लगातार हफ्ते भर होती थी, अब किसान पानी के लिए तरसते हैं। जब गांव के यह हाल है तो फिर शहर की क्या बात करें! पहले कभी बारिश में मेंढ़क की टर्र-टर्र से नींद खुल जाती थी। अब मेंढ़क देखने को भी नहीं मिलते। कारण यह है कि मेंढ़कों का जहां वास था, वे जगहें सड़क के नीचे दब गई हैं। अगर अगर कभी ‘स्मार्ट सिटी’ की कल्पना की तरह ‘स्मार्ट विलेज’ की परिकल्पना साकार हुई तो उसमें किसकी जगह कहां होगी..!