जाहिर है, इन माध्यमों के मूल्यांकन से ही इनकी पहुंच और उपयोगिता का पता चलेगा और विद्यार्थियों की परीक्षा का स्वरूप तय करने में मदद मिलेगी। जो विद्यार्थी किन्हीं वजहों से आॅनलाइन शिक्षा से वंचित रहे हैं, उनके ऊपर अब परीक्षा का दबाव है।

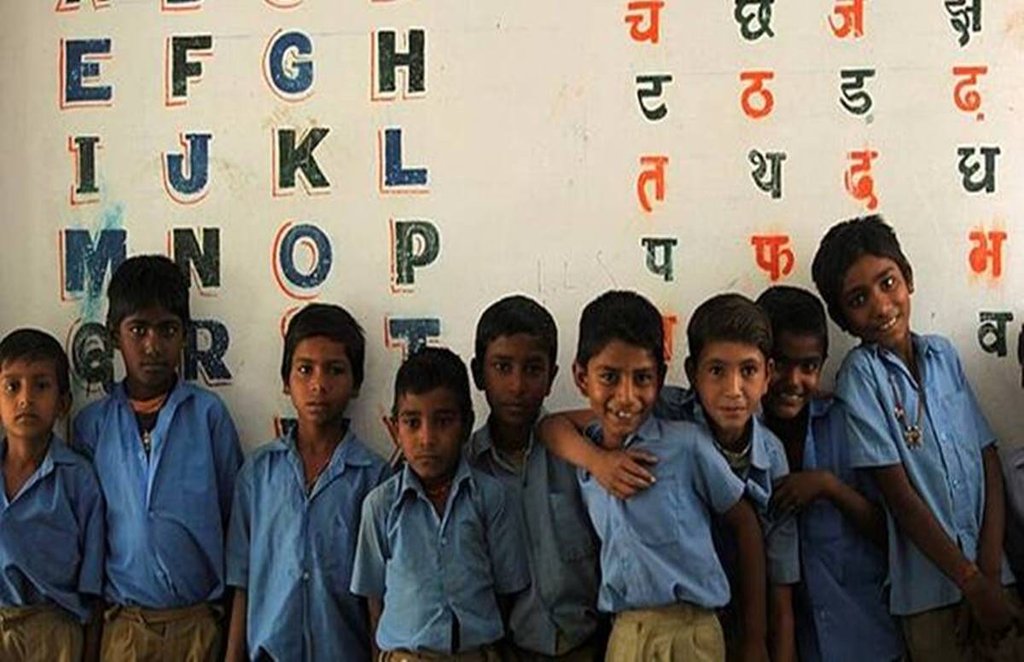

उन्हें पहले के सालों की तरह न तो पुस्तकें मिलीं और न प्रयोगशाला खुले। स्कूली शिक्षा में तकनीकी माध्यमों के उपयोग की क्या स्थिति है, इसका कुछ अंदाजा झारखंड के दुमका जिले के एक स्कूल की हकीकत से लग सकता है।

इस जिले के बनकाठी नामक गांव के सरकारी स्कूल में आठवीं कक्षा तक में दो सौ छियालीस विद्यार्थी नामांकित हैं, जिनमें से दो सौ चार के पास स्मार्टफोन या कंप्यूटर नहीं है। ऐसी स्थिति में स्कूल के मुख्य अध्यापक ने अन्य अध्यापकों के साथ मिल कर पूरे गांव में लाउडस्पीकर लगवा दिया। स्कूल के शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए रोज दो घंटे का पाठ प्रसारित करने लगे।

लाउडस्पीकर के माध्यम से पाठ प्रसारण उन परिस्थितियों में सराहनीय कार्य तो है, लेकिन क्या यह तरीका शिक्षा-क्रम को लंबे समय तक चला सकता है? क्या किसी आपातकालीन स्थिति का यह अभिप्राय है कि शिक्षा की गुणवत्ता के मूल सवाल ओझल हो जाएंगे?

दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड में शिक्षकों और विद्यार्थियों के वाट्सऐप समूह बना कर कक्षाएं चलाने की कोशिश हुई। जो शिक्षक इस तरह के अभियान में शामिल रहे हैं, उन्हें पता है कि जमीनी स्तर पर क्या चुनौतियां रही हैं।

हिमाचल के ज्वालामुखी के गुम्मेर गांव के एक व्यक्ति उस समय सुर्खियों में आए थे, जब उन्हें अपने दो बच्चों की आॅनलाइन शिक्षा के लिए मजबूरी में स्मार्टफोन खरीदना पड़ा और उन्हें अपनी एकमात्र गाय को छह हजार रुपए में बेचना पड़ा।

यह गाय उस परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन थी। कई परिवारों ने इस वर्ष अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया तो कुछ ने अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूल से सरकारी स्कूल में करा दिया। संपन्न निजी स्कूलों और केंद्रीय विद्यालय आदि को छोड़ दें तो देश में बहुमत के स्कूलों के पास डिजिटल बुनियादी ढांचा नहीं है और वे इस वर्ष अपने दसवीं-बारहवीं के विद्यार्थियों की कुछ विशेष अकादमिक सहयोग नहीं कर सके।

एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में साठ फीसद लोगों के पास ही इंटरनेट कनेक्शन और उसके उपयोग के लिए उपकरण हैं। इंटरनेट कनेक्शन का केंद्र शहर में है और ग्रामीण इलाकों में इसकी उपलब्धता अभी भी सीमित है।

मोबाइल कंपनियों के आंकड़े बताते हैं कि भारत में छप्पन करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन और इंटरनेट तो है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट डेटा की औसत खपत महज पंद्रह मिनट की है। संसाधनों के अभाव, मानसिक दबाव और डेटा खरीदने की सीमित क्षमता के भरोसे क्या आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी अपनी शिक्षा यात्रा जारी रख पाएंगे और परीक्षा की तैयारी कर लेंगे?

कई घरों में एक ही मोबाइल फोन है और परिवार का मुखिया अगर घर से बाहर है तो बच्चों तक समय से सूचना भी नहीं पहुंच पा रही है। एक फोन होने से दूसरे भाई-बहनों की निर्भरता भी उसी फोन पर रहती है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु में किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक अस्सी फीसद से अधिक विद्यार्थी और अभिभावक स्कूलों के बंद होने और शिक्षा क्रम के टूट जाने से चिंतित हैं।

तैंतालीस फीसद से अधिक विद्यार्थियों ने यह बताया कि उनके पास अपने अभिभावक के फोन इस्तेमाल करने की इजाजत तो है, लेकिन उसमें से लगभग इकतीस फीसद विद्यार्थी ही पूर्णबंदी के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग शिक्षा के लिए कर रहे थे। शिक्षा के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल में लड़कियों के मुकाबले लड़कों को प्राथमिकता की भी बात आई।

शिक्षा में तकनीक का प्रयोग जरूर होना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि इंटरनेट और निजी स्तर पर डिजिटल उपकरणों की मांग शिक्षा में असमानता बढ़ाने का एक नया तंत्र विकसित कर दे! देश और दुनिया के स्तर पर डिजिटल विभाजन का खतरा पहले से ही व्याप्त है। हाल ही में जारी हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- पांच के आंकड़े भी तकनीक के आधार पर देश में विषमता को दर्शाते हैं।

ऐसे में जब नीति-निर्धारक बोर्ड की परीक्षाओं के तरीके निर्धारित करें तो उन्हें यह देखना चाहिए कि परीक्षा पद्धति शैक्षिक असमानता पर अपनी मुहर न लगाए। क्या विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया और संसाधनों की उपलब्धता के बीच जो फर्क है, उसे सबके लिए एक समान परीक्षा के द्वारा न्यायोचित ठहराया जा सकता है?