भारतीय परंपरा में संत और साहित्य का एक रिश्ता रहा है। संतों द्वारा रचित साहित्य भारतीय समाज के लिए मार्गदर्शक बने, आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथ कहे गए। संत अपने ज्ञान की पीठ स्थापित करते थे और उनके अनुयायी उस पीठ की विरासत संभालते हैं। अनुयायियों ने ही संत परंपरा को आगे बढ़ाया। वहीं सत्ता राग दरबारियों को पुरस्कृत करती रही है। किसी गीत, किसी शायरी से खुश होकर अपने गले की मोतियों की माला साहित्यकार की तरफ उछाल देने के साथ अन्य तरह के पुरस्कार दिए जाते थे। पुरस्कार शब्द के साथ प्रतियोगिता भी जुड़ी हुई है। यानी किसी को भी संत प्रवृत्ति के साथ पुरस्कार नहीं दिया जा सकता कि आप सबको एक समान नजर से देख रहे हैं। अब अगर कोई संस्था संत को ही पुरस्कार दे तो? इतना ही नहीं संत के साथ संतुलन साधने के लिए कतार में गुलजार भी हों तो? साहित्य साधना के बरक्स सत्ता के संतुलन साधने के संदेश को ग्रहण करती संस्थाओं की उस बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रस्तुत है बेबाक बोल जो जगदगुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को साझा पुरस्कार की कतार में खड़ा करती है।

बिषय अलंपट सील गुनाकर। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर॥ सम अभूतरिपु बिमद बिरागी। लोभामरष हरष भय त्यागी॥

संत के संदर्भ में भारतीय साहित्य में कहा गया है कि वे विषयों में लिप्त नहीं होते हैं। शील और सद्गुणों की खान होते हैं, उन्हें पराया दु:ख देखकर दु:ख और सुख देखकर सुख होता है। वे समता रखते हैं, उनके मन में कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं। वे लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग कर चुके होते हैं।

पिछले कुछ सालों से बजरिए राजनीति, साहित्य के गलियारे में भी जंग छिड़ी हुई है। खास कर ऐतिहिासिक, सांस्कृतिक प्रतिमानों को लेकर सब कुछ बदल देंगे वाली सत्ता के केंद्र से शुरू हुई प्रवृत्ति खुद के पैरों पर खड़ी संस्थाओं की दशा और दिशा को प्रभावित कर रही है। धरती नामक ग्रह पर यह समान सिद्धांत है कि जहां, जिसकी सत्ता रही है वैचारिक पर्यावरण उसी के नाम रहा है।

इन दिनों सत्ता से सनातन के प्रत्यक्ष जुड़ाव के दावे के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या सनातन भी धर्मनिरपेक्षता जैसा सुविधाजीवी शब्द बन जाएगा? क्या यह भी धर्मनिरपेक्षता की तरह वोट निकालने की मशीन बन जाएगा? सनातनी प्रतीकों के सत्ता द्वारा सुविधाजनक इस्तेमाल के उदाहरणों की बाढ़ देखते हुए इसका जवाब आशंकामूलक हां में निकलता है। तब और भी जब ज्ञान के प्रसार के लिए बनी निजी संस्थाएं भी सत्ता के स्वर का ही अनुसरण करती दिख रही हैं।

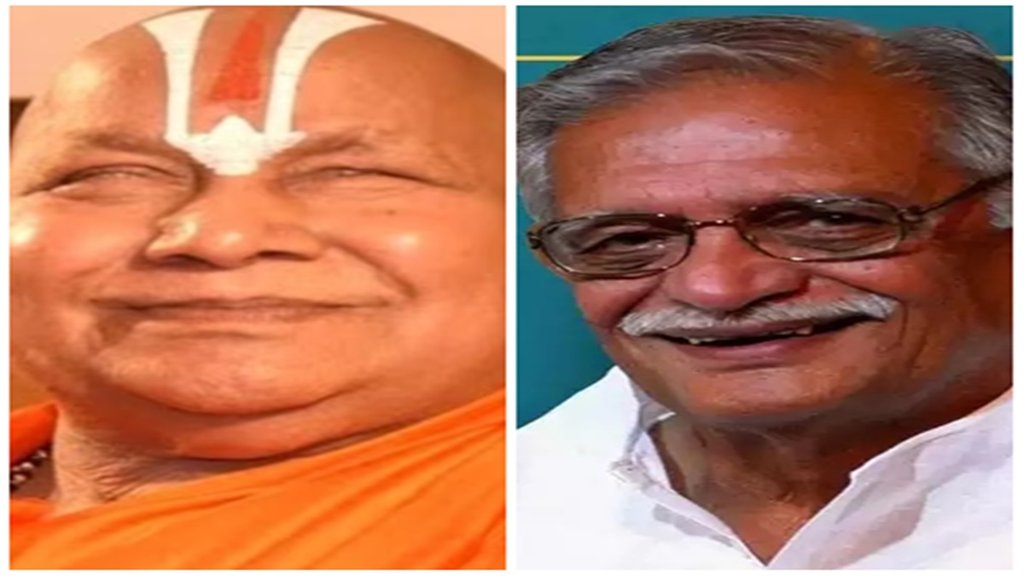

ताजा उदाहरण है ज्ञानपीठ पुरस्कार का। ज्ञानपीठ कोई सरकार से जुड़ी संस्था नहीं है। इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इस बार ज्ञानपीठ का पुरस्कार चित्रकूट के तुलसी पीठ के संस्थापक रामभद्राचार्य जी को देने का एलान किया गया। ध्यान दिया जाए कि जगद्गुरु रामभद्राचार्य के साथ गीतकार गुलजार को भी यह पुरस्कार देने का एलान किया गया है। कहीं टिप्पणी पढ़ी कि गुलजार एकदम संत प्रवृत्ति के हैं। पुरस्कार मिलने पर भी निर्मोही सी प्रतिक्रिया देते हैं। गीतकारी के बाजार में सफल गुलजार की तारीफ करने के लिए तो संत जैसा शब्द है। लेकिन, रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार के एलान के बाद सनातनी परंपरा का संत सरीखा शब्द भी छिन जाने का अहसास होता है।

गुलजार को संत बता दिया तो अब रामभद्राचार्य जी को क्या बताएं? बाजार की मांग के तहत ‘बीड़ी जलैले जिगर से पिया’ लिखने वाले और जगद्गुरु रामभद्राचार्य को पुरस्कार की एक पंक्ति में खड़ा करना सीधे-सीधे सरकार द्वारा दिए जा रहे पुरस्कारों में संतुलन साधने की नकल करना सा है। गीतकारी के बाजार में सबसे अहम मुखड़ा होता है। वह मुखड़ा आप साहित्य साधना के तहत नहीं जनता को ‘डांस फ्लोर’ पर ले जाने के मकसद से लिखते हैं।

गालिब व अन्य मकबूल की शायरी से ‘प्रेरणा’ लेकर थोड़ा रुलाने, थोड़ा हंसाने और दर्शकों को नचाने वाले गीतकार के साथ उन संत को खड़ा किया गया जिनकी आंखें बचपन में कुदरत ने छीनी तो उन्होंने अपने कंठ को कलम बना डाला। गुरु रामभद्राचार्य के साहित्य का मूल्यांकन करने की योग्यता इस स्तंभ के लेखक के पास नहीं है, लेकिन नीर-क्षीर विवेक रखने वाला कोई भी व्यक्ति पुरस्कृत लोगों की इस जोड़ी पर आश्चर्य व्यक्त करेगा।

सनातन संस्कृति की बात करें तो वहां खुद सत्ता भी संत को ‘पुरस्कृत’ नहीं करती है। संत सत्ता को अपना आशीर्वाद देकर उपकृत करते हैं। राजा-महाराजा, किसान, कामगार, संगीतकार, रचनाकार को अपने दरबार में पुरस्कृत करने के लिए बुलाते थे। लेकिन, संतों द्वारा स्थापित पीठ तक नंगे पांव चलकर जाते थे। संत सत्ता को अपनी पीठ के परिसर में बिठाकर बताते थे कि ज्ञान क्या है, सत्ता अपने सिंहासन से उनके ज्ञान का मूल्यांकन नहीं करती थी।

फिलहाल सनातन संस्कृति उन नवगुरुओं से जूझ रही है जो भगवान के धाम से ज्यादा सत्ता के धाम का ध्यान करते हैं। संत सबसे पहले गृहस्थ जीवन का त्याग करते हैं। नव-संतों की कैमरों में कैद होती शाही जीवनशैली को देख आम गृहस्थ के मन में कामना उठ सकती है कि जीवन के शुरुआती वर्ष में ही संन्यास ले लिया होता, गृहस्थों जैसी सादगी तो जीवन के किसी काल में अपनाई जा सकती थी। ऐसे भोगी संतों के बीच रामभद्राचार्य जैसे संत उम्मीद की किरण की तरह दिखते हैं, जिनके आध्यात्मिक ज्ञान की चमक पर गुलजार के साथ वाला पुरस्कार का दुशाला ओढ़ा कर संतुलन साधने की कोशिश दिख रही है।

पुरस्कार और सत्ता का तो सदैव समर्थन का ही रिश्ता रहा है। अगर किसी ज्ञान को अपनी तरफ करना है तो उसके शब्दों पर अपने पुरस्कार का मुहर लगाओ। शायद इसी समझ के कारण नए आजाद देश में भी बहुत से बुद्धिजीवियों, कलाकारों ने सत्ता के द्वारा दिए पुरस्कार को नकार दिया था। पुरस्कार देने वाली अन्य संस्थाएं चाहे सत्ता से कितनी भी स्वायत्त हों मुख्यधारा में रहने के लिए सत्ता के अघोषित आदेश को मानती हुई दिख ही जाती हैं।

सनातनी संस्कृति में संत की चमक साहित्य से ज्यादा रही है। संत जब साहित्य रचते हैं तो वह सत्ता और समाज के लिए संविधान सरीखा होता है। साहित्यकारों के पास अपने अनुयायियों की कोई फौज नहीं होती है। लेकिन, भारत में संत परंपरा का इसलिए विकास हुआ क्योंकि संतों की विरासत उनके अनुयायियों को मिली।

सनातनी संस्कृति में संत तो सत्ता के मार्गदर्शक हैं। संत का काम सत्ता की आचारसंहिता तैयार करना है ताकि जनता का जीवन सुखमय हो। संत सबको समान भाव से देखते हैं। वहीं किसी भी तरह का पुरस्कार देने वाली संस्था के निर्णायक मंडल किसी को भी संत प्रवृत्ति के साथ पुरस्कार दे ही नहीं सकते हैं। जब सत्ता के साथ-साथ अन्य संस्थाएं भी संत को मान, अभिमान और प्रतियोगिता से जुड़ी चीजों का हिस्सा बना कर अपनी तरफ जोड़ने लगे तब सनातनी संस्थाओं के सतर्क होने का समय होना चाहिए।

सनातनी धार्मिक पहचान भारत में बहुसंख्यक वर्ग के स्मृतिबोध का हिस्सा है जिसे यहां के हिसाब से ‘प्राकृतिक’ माना जाता है। लेकिन, अब सनातन मूल्य सत्ता के द्वारा निर्मित और राजनीतिकृत हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अपने द्वारा निर्मित पहचानों को सत्ता अपने साथ राजनीतिक लाभ लेने के लिए नत्थी करना ही चाहेगी। इसका अनुसरण वे संस्थाएं भी करने लगेंगी जिनके पास पुरस्कार जैसी कोई अपनी सत्ता जैसी चीज है।

इस स्तंभ में धर्म और सत्ता के समीकरणों के बन रहे संबंधों पर प्रस्तुत लेखों में भारतीय संदर्भ में धर्म की भूमिका पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। धार्मिक चेतना और पुनर्जागरण ने देश के भूगोल से लेकर समाज को एकसूत्र में बांधने का काम किया है। वह धार्मिक चेतना ही थी जिसने धार्मिक अस्मिता को बचाने के लिए औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ जनता को एकजुट किया।

सनातनी धार्मिक चेतना का जो सकारात्मक इतिहास भारत में है वह दुनिया की अन्य सभ्यताओं और धर्मों की तुलना में विलक्षण और दुर्लभ है। सनातन संस्कृति में धर्म की यह भी समझ बनी कि वह किसी भी तरह के लाभ-हानि से जितना दूर होगा उतना ही निर्दोष होगा।

बहुत लोग तर्क दे सकते हैं कि यह किसी संस्था द्वारा संत को दिया जाने वाला पहला पुरस्कार नहीं है।

यह सही बात है कि ऐसा पहले भी हुआ है। लेकिन, जब किसी पुरस्कार को हवा का रुख बदल देने वाला करार दिया जाने लगे तो हमारी चेतना यही कहती है कि पुरस्कार शब्द के साथ प्रतियोगिता भी जुड़ी है। संत किसी छोटे समुदाय का सम्मान स्वीकारते विनम्र ही दिखेंगे। लेकिन, संत को किसी खास संस्था के पुरस्कार के पुरस्कृतों की कतार में गुलजार के साथ खड़ा कर देना कितना सही है? यह बहस सत्ता, सनातन से लेकर साहित्य के शुभचिंतकों के हवाले।