‘अहरह तव आह्वान प्रचारित,

शुनि तव उदार वाणी

हिंदू बौद्ध शिख जैन पारसिक

मुसलमान खृस्टानी

पूरब पश्चिम आसे

तव सिंहासन-पाशे

प्रेमहार हय गाथा।

जनगण-ऐक्य-विधायक जय हे

भारत भाग्य विधाता!’

रवींद्रनाथ ठाकुर के गीत की इन पंक्तियों से ऊपर का हिस्सा आज हमारा राष्ट्रगान है। रवींद्रनाथ ठाकुर आजादी की ओर बढ़ते देश का अपना राष्ट्रवाद रच रहे थे। रवींद्रनाथ ठाकुर के राष्ट्रवाद का विस्तार ऐसा है कि वे धर्म और सरहद की दीवार तोड़ कर सभी को आमंत्रित करते हैं। कविगुरु की पंक्तियों से आगे बढ़ अब हम इन दिनों मशहूर हुई एक पंक्ति पर नजर डालते हैं-

‘एक सोल्जर ये कभी नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया, बल्कि वो ये पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है… जय हिंद’

सिनेमा भाषाई सीमा से उठकर संवेदना तक पहुंचती है

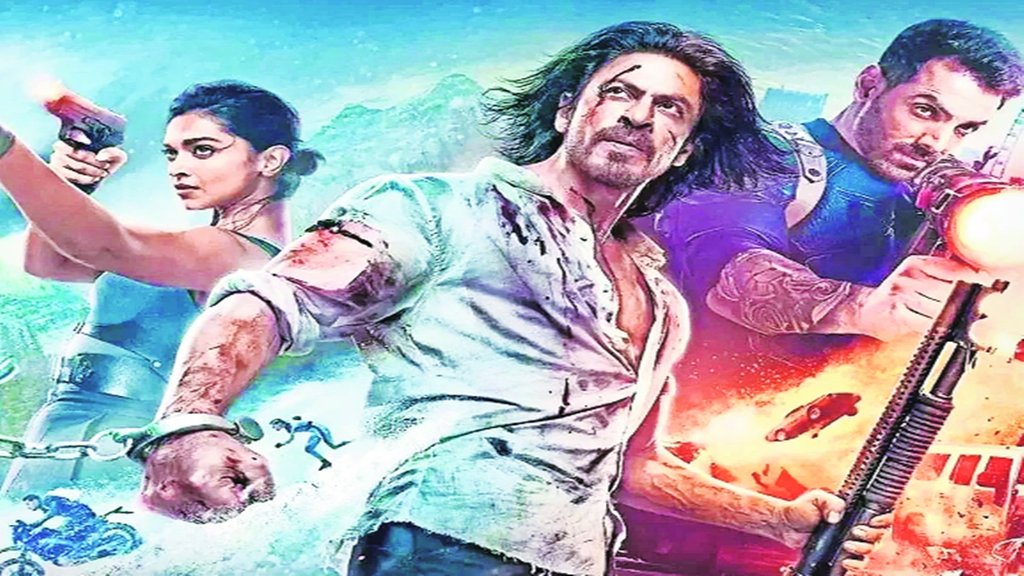

मूलत: इससे मिलते शब्द एक अमेरिकी राजनेता के हैं, फिलहाल भारतीय सिनेमा प्रेमियों के लिए ये शब्द ‘पठान’ के हैं। इसी एक मुद्दे को लेकर सिनेमा भाषाई सीमा से ऊपर उठ कर हर भूगोल और संस्कृति के दर्शकों की तालियों और सीटियों तक पहुंचता है। देश के लिए हम क्या कर सकते हैं…इसी एक सवाल पर सिनेमाघर की पहली पंक्ति में बैठा दर्शक (सबसे सस्ता टिकट) खुद को बालकनी (महंगा टिकट) में बैठे दर्शक के बराबर समझता है।

‘काबुलीवाला’ के रहमत को ‘मिनी’ को देख वतन याद आता है

महीने भर के बजट में कटौती कर निम्न आय का व्यक्ति जब हम दो और हमारे दो वाले परिवार के साथ बाहर निकलता है तो कंधे पर बैठी छोटी बिटिया बाहर खड़े खाकी वर्दीधारी को देख कर चिल्लाती है-भारत माता की जय। पुलिसवाला उसे देख कर गांव में बैठी अपनी बिटिया को वैसे ही याद करता है जैसे ‘काबुलीवाला’ के रहमत को बंगाली परिवार की छुटकी ‘मिनी’ को देख कर अपनी बेटी और अपना वतन याद आता है।

रवींद्रनाथ ठाकुर की कहानी पर बनी फिल्म है ‘काबुलीवाला’

‘काबुलीवाला’ रवींद्रनाथ ठाकुर की कहानी पर बनी फिल्म है। किस तरह अफगानिस्तान से आया एक व्यक्ति कलकत्ते की जेल में पहुंच जाता है और एक बच्ची की याद के भरोसे अपने वतन और परिवार को याद करता है। पराए मुल्क में रहकर अपने मुल्क की याद और सभी धर्मों का भाईचारा। कम ही कहानी ऐसी होती है जो शब्दों से निकल कर सिनेमा बनकर आंखों को ज्यादा पनीली करती है।

‘काबुलीवाला’ रहमत जब जेल से निकल कर मिनी से मिलने पहुंचता है तो वक्त बहुत आगे बढ़ चुका होता है। उसकी शादी हो रही होती है। लेकिन मिनी का पिता रहमत को मिनी से मिलने देने की इजाजत और वतन वापसी के लिए पैसे देते हुए कहता है-‘रहमत तुम देश चले जाओ अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन-सुख से मेरी बेटी मिनी सुख पाएगी’।

इस मिलन में रवींद्रनाथ ठाकुर जो ‘कल्याण’ देखते हैं आज का सिनेमा उसे ‘पठान’ के रूप में देखता है। मिनी और उसके दोस्त ‘काबुलीवाला’ की मासूमियत बीसवीं सदी की संपत्ति है तो इक्कीसवीं सदी का राष्ट्रवाद हिंसा से भरपूर है। लेकिन, इसमें दर्शकों के लिए सुखांत है, क्योंकि उनके लिए राष्ट्रवाद अपने मान-सम्मान और सुकून की पनाहगाह है।

हिंदी सिनेमा के लिए राष्ट्रवाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दर्शक जोड़ो यात्रा रहा है। रवींद्रनाथ अंतरराष्ट्रीयवाद की वकालत करते हैं। यह देश की सीमाओं से निकल कर ऐसे भाव का विस्तार करता है कि भारत के प्रधानमंत्री जब अफगानिस्तान के नेता से मिलने जाते हैं तो दोनों रवींद्रनाथ के साहित्य से निकले भाईचारे का गीत गाते हैं, ‘यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी’।

हिंदी सिनेमा ने भारतीय सभ्यता-संस्कृति को पूरे उपमहाद्वीप में विस्तार दिया। नायकत्व को फीका करता हुआ चरित्र नायक दोस्ती में किए वादे से मुकरता नहीं है मरते दम तक निभाता है। दोस्ती के लिए जान कुर्बान की जा सकती है जिसका विस्तार देश तक जाता है। दोस्ती और देश एक जैसा है जिसके साथ सिर्फ एक ही रिश्ता होता है-साथ निभाने का।

आज हम लोक-मानस को भूल कर हिंदी फिल्मों के कथानक की जितनी भी आलोचना कर लें लेकिन ‘काबुलीवाला’ से लेकर ‘पठान’ तक के राष्ट्रवाद में देश और काल का ही फर्क है। कथानक वही है अपने देश की मिट्टी। जिस तरह फसल उगने के लिए मिट्टी में गीलापन होना जरूरी होता है उसी तरह एक देश के सतत विकास के लिए यह भी जरूरी होता है कि उसे लेकर नागरिकों में भावनात्मक नमी हो।

इक्कीसवीं सदी में प्रवेश के साथ यह भावुकता औपनिवेशिक मानसिकता की मुखालफत से ज्यादा कश्मीर और भारत की युद्धरत सीमाओं को लेकर हो गई थी। इसलिए अब 15 अगस्त और 26 जनवरी को टेलीविजन पर ‘गांधी’ और ‘शहीद’ फिल्म के साथ ‘बार्डर’ भी दिखाई जाती है। ‘जरा याद करो उनको भी’ के साथ ‘संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं’ जैसे गीत भी होते हैं जो उन जिंदा नायकों को जिंदाबाद कहते हैं जिनकी वजह से फिल्म के निर्माता 15 अगस्त और 26 जनवरी को फिल्म के प्रदर्शन की तारीख चुनते हैं। ऐसा दिन जब भारत के पूरे भूगोल पर राष्ट्रीय अवकाश होता है और लोग सिनेमा देखने के लिए निकल पड़ते हैं।

‘पठान’ ने वह काम किया है जिसका हम कोरोना के बाद से इंतजार कर रहे थे। नोटबंदी और कोरोना के बाद हम सबने पटरी वाले बाजार से लेकर शापिंग माल तक की अहमियत समझी। बाजार को कोस कर बड़ा होने वाला हर नागरिक बाजार के खुलने का इंतजार कर रहा था। लेकिन, बाजार के खुलते ही एक तंग नजरिए के राष्ट्रवाद ने हिंदी सिनेमा का बहिष्कार शुरू कर दिया। किसी खास नाम, खास संवाद तो कपड़ों के खास रंग को लेकर। जिस हिंदी फिल्म ने भारतीयता को विश्व के उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचाया वह अपने देश में ही प्रदर्शित होने में खौफ खाने लगी।

तंग नजरिए ने सिनेमा के बनाए अखंड भाव को खंड-खंड कर दिया

एक हिंदी फिल्म पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक ऐसे पहुंच जाती है जैसे वह किसी अघोषित अखंड भारत का हिस्सा हो। लेकिन, तंग नजरिए ने सिनेमा के बनाए अखंड भाव को खंड-खंड करना शुरू कर दिया, जिसका असर बाजार से लेकर सरकार तक पर पड़ा। हिंदी सिनेमा के बाजार और समावेशी संस्कार को देखते हुए ही मौजूदा सरकार को अपने उग्र समर्थकों से लेकर मंत्रियों तक से अपील करनी पड़ी कि सिनेमा को लेकर प्रतिबंध की धमकी देना और उन पर गैरजरूरी टिप्पणी करना बंद कर दें।

आधुनिक देश और शहरों का इतिहास सिनेमा का भी इतिहास रहा है। एक समय किसी शहर की खुशहाली का पैमाना यह भी होता था कि वहां कितने सिनेमाघर हैं। सिनेमाघर मानसिक प्रगति से लेकर आर्थिक प्रगति का सूचक हैं। सिनेमा सही में विश्व-बंधुत्व और मिले सुर मेरा-तुम्हारा की बात करता है।

भारत में जी-20 की अध्यक्षता का साल शुरू होने के साथ सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि ‘पठान’ के जरिए तंग नजरिए वाले राष्ट्रवाद को खारिज करने का माहौल बन रहा है। देश का नाम लेकर देश के लोगों के सिनेमा को कमजोर करने की मुहिम दर्शकों की तरफ से नाकाम कर दी जाएगी, इसकी हम आगे भी उम्मीद कर सकते हैं। भारतीय सिनेमा के समावेशी सुर के साथ अंतराष्ट्रीय मंचों ने हमेशा से अपना सुर मिलाया है। आज ‘पठान’ के साथ सिनेमाघरों में झूमते-गाते दर्शकों को देख कर ‘काबुलीवाला’ के पाठ का यही सार दोहराने का मन करता है कि ‘पठान’ और दर्शकों के इस मिलन से देश में समरसता भाव का कल्याण हो।