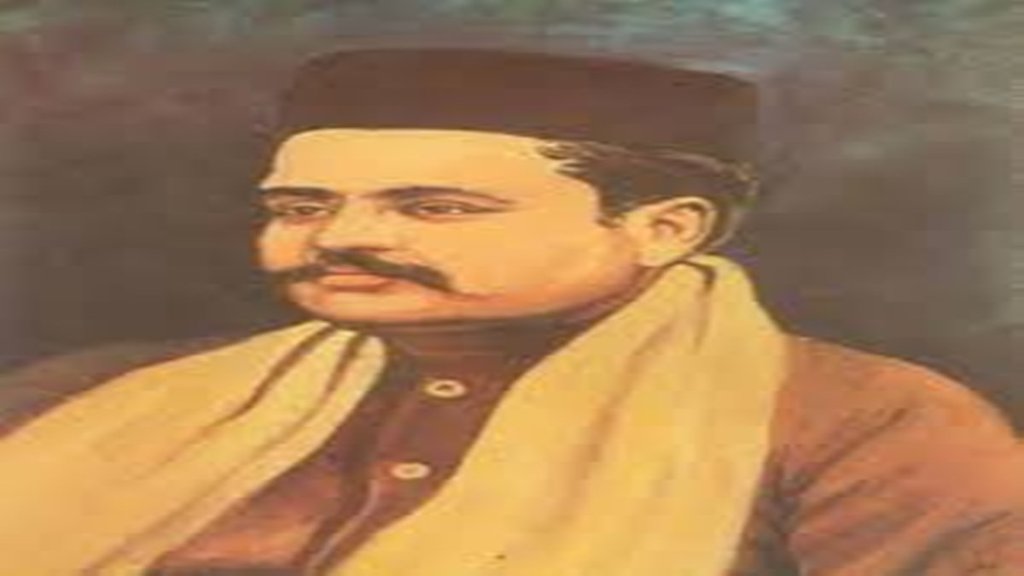

चंद्र गुप्त

अच्छा लगता अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री पिछले दिनों स्वर्ण जयंती समारोहों के बीच प्रदेश स्तरीय पत्रकार संगम में किया अपना वादा निभा देते। हिंदी पत्रकारिता और भारतीय पत्रकारिता के नाम पर हरियाणा की दो शख्सियतों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई थी। एक थे जिला रेवाड़ी के गांव गुडियानी में जन्मे बाबू बालमुकुंद गुप्त और दूसरे थे भिवानी में जन्मे पंडित माधव प्रसाद मिश्र।

बाबू बालमुकुंद गुप्त जिस हवेली में जन्मे थे, अब वहां कबूतरों का बसेरा है। वहां करीब सोलह वर्ष पूर्व एक विशाल समारोह हुआ था। तब हरियाणा के इस महान रचनाकार को याद किया गया था। आज भी जब देश की पत्रकारिता के इतिहास के पन्ने पलटें तो लगेगा बाबू बालमुकुंद गुप्त के जिक्र के बिना यह इतिहास अधूरा है।

हरियाणा के बाबू बालमुकुंद गुप्त, पं माधव प्रसाद मिश्र और पं राधाकृष्ण मिश्र ने प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर अनूठी गरिमा प्रदान की। बाबू बालमुकंद गुप्त ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत मथुरा और लाहौर से की थी, मगर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से वे कालाकांकर चले गए। वहां उन्हें ‘हिंदुस्तान’ का संपादक बनाया गया। बाद में वे कलकत्ता चले गए, जहां ‘बंगवासी’ (1887-88) और ‘भारत मित्र’ के माध्यम से उन्होंने अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई।

खास बात यह थी कि उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि ज्यादा समृद्ध नहीं थी, लेकिन स्वाध्याय, चिंतन और अनुभव के बल पर उन्होंने एक लंबी पारी खेली। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे दिग्गज भाषाविदों और पत्रकारों से अक्सर बहस छिड़ती, तो निर्णय सदा गुप्त जी के ही पक्ष में रहता था। वे 1899 से 1907 तक ‘भारत मित्र’ में संपादक रहे और अपने संपादकीय लेखों और एक चर्चित स्तंभ ‘शिवशंभु का चिट्ठा’ के माध्यम से वे अपने समय के सर्वाधिक कद्दावर पत्रकार के रूप में स्थापित हो गए।

रेवाड़ी में बालमुकुंद गुप्त के कुछ दीवाने हैं, जो अब भी हर वर्ष अपनी माटी के इस महान सपूत को याद कर लेते हैं। वे सिर्फ बयालीस वर्ष जिए। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए अक्सर समीक्षक भी अचंभित रह जाते हैं कि इतनी कम जिंदगी में इस ग्रामीण-विद्वान ने कैसे-कैसे आयाम हासिल किए थे।

अपनी छोटी-सी जीवन-यात्रा में देश के तीन प्रमुख दैनिकों ‘हिंदुस्तान’, ‘हिंदी बंगवासी’ और ‘भारत मित्र’ का संपादक पद पा लेना दरअसल, एक अचंभा था। माटी के इस सपूत की चर्चित हवेली या गुडियानी न तो राजनेताओं के लिए कोई विशेष दिलचस्पी का केंद्र है, न ही पत्रकारों के लिए। पहले कुछ वर्ष हरियाणा साहित्य अकादमी के सौजन्य से कुछ कार्यक्रम होते रहे।

धीरे-धीरे अकादमियों ने भी इसे ‘श्राद्ध पर्व’ मानते हुए चंडीगढ़ और पंचकूला में ही गुप्त जी को थोड़ा बहुत याद किया और अपने कर्तव्य से मुक्ति पा ली। गत वर्ष स्वर्ण जयंती समारोहों के संदर्भ में एक विशाल पत्रकार-संगम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वे स्वयं उस हवेली में जाएंगे, बाबू जी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और संभव हुआ तो उनकी स्मृति में कोई स्मारक भी बनाया जाएगा।

उनका साहित्यिक जीवन उर्दू पत्रकारिता से शुरू हुआ। वे प्रारंभ में उर्दू पत्र ‘अखबारे चुनार’ तथा ‘कोहेनूर’ के संपादक हुए। देश की अस्मिता के प्रति चिंतातुर गुप्त जी ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हिंदी को सर्वश्रेष्ठ माध्यम पाया। उनको सर्वाधिक ख्याति ‘शिवशंभु के चिट्ठे’ और ‘चिट्ठे और खत’ कृतियों के माध्यम से मिली। इन ‘चिट्ठों’ का ऐतिहासिक महत्त्व है।

ये व्यंग्यात्मक राजनीतिक निबंध हैं। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध गुप्त जी की निर्भीक अभिव्यक्ति के कारण उन्हें ‘गूंगी जनता के मुखर वकील’ की संज्ञा दी गई, क्योंकि वकील की मुद्रा में ‘शिवशंभु के चिट्ठे’ में वे अंग्रेजी साम्राज्यवाद को चुनौती दे रहे थे, ललकार रहे थे। तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड कर्जन को संबोधित करते हुए अपनी निडर कलम से उन्होंने अंग्रेजी शासन और उनके भारत-विरोधी कार्यों पर व्यंग्यात्मक प्रहार किए।

इनमें गुप्त जी की तिलमिला देने वाली व्यंग्य की धार का अपने ही तरह का निराला अंदाज था। उनके जीवंत, सरस मगर मारक चोट करने वाले व्यंग्य के तेवर लोगों को बहुत पसंद आए। ‘शिवशंभु के चिट्ठे’ की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि कितने ही लेखक ‘शिवशंभु’ बनने के लिए उत्सुक हो उठे। गुप्त जी की प्रमुख मौलिक रचनाएं ‘बालमुकुंद गुप्त निबंधावली’ में संगृहीत हैं। उनकी दो अनूदित कृतियां हैं- ‘मडेल भगिनी’ तथा ‘रत्नावली’। इसके अलावा ‘हरिदास’, ‘खिलौना’, ‘खेल-तमाशा’ और ‘सर्पाघात चिकित्सा’ आदि रचनाओं को चर्चा भी मिली।

वे भाषा के सच्चे पारखी और अच्छे प्रयोक्ता थे। उन्होंने सदैव व्याकरण सम्मत, परिनिष्ठित, लेकिन जनजीवन से संबद्ध प्रवाहमयी हिंदी को प्रेरित किया। भाषा संबंधी दोष उनकी दृष्टि से नहीं छिपते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रयुक्त ‘अनस्थिरता’ तथा ‘वेंकटेश्वर समाचार’ के संपादक लज्जाराम मेहता द्वारा प्रयुक्त ‘शेष’ शब्द को लेकर उन्होंने जो विवाद चलाया, उससे हिंदी-जगत में बड़ी हलचल हुई। भाषा परिष्कार और परिमार्जन की दृष्टि से यह विवाद महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ। द्विवेदी जी इस साहित्यिक छेड़छाड़ से अत्यंत व्यग्र हुए, लेकिन गुप्त जी की मृत्यु के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि ‘अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था- बालमुकुंद गुप्त।’