यह तो सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन या तापमान बढ़ने का बड़ा कारण विकास की आधुनिक अवधारणा के चलते वातावरण में बढ़ रही कार्बन डाईआक्साइड की मात्रा है। हार्वर्ड टीएच चान स्कूल आॅफ पब्लिक हेल्थ की ताजा रिपोर्ट में बताती है कि इससे हमारे भोजन में पोषक तत्त्वों की भी कमी हो रही है। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि धरती के तापमान में बढ़ोतरी खाद्य सुरक्षा के लिए दोहरा खतरा है। आईपीसीसी समेत कई अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों में इससे कृषि उत्पादन घटने की आशंका जाहिर की गई है। इससे लोगों के समक्ष खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। लेकिन नई रिपोर्ट और बड़े खतरे की ओर आगाह कर रही है। दरअसल, कार्बन उत्सर्जन से भोजन में पोषक तत्त्वों की कमी हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोतरी के कारण चावल समेत तमाम फसलों में पोषक तत्त्व घट रहे हैं।

शोध में पाया गया कि जहां अधिक कार्बन डाईआॅक्साइड वाली जगहों में उगाई गई फसलों में जिंक, आयरन और प्रोटीन की कमी पाई गई है। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में प्रयोग के जरिए इस बात की पुष्टि भी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्बन डाई आक्साइड पौंधों को बढ़ने में तो मदद करता है, लेकिन उनमें पोषक तत्त्वों की मात्रा को कम कर देता है। यह रिपोर्ट भारत जैसे देशों के लिए अधिक डरावनी है, क्योंकि हमारे यहां पहले से कुपोषण एक बड़ी समस्या है।

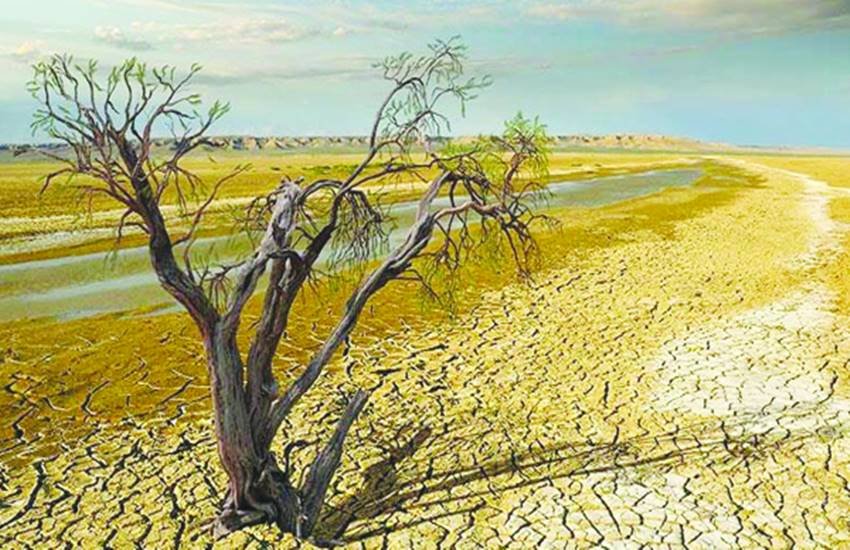

एक तरफ परिवेश में कार्बन की मात्रा बढ़ रही है तो दूरी ओर ओजोन परत में हुए छेद में दिनों-दिन विस्तार हो रहा है। इससे उपजे पर्यावरणीय संकट का कुप्रभाव है कि मरुस्थलीकरण दुनिया के सामने बेहद चुपचाप, लेकिन खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। इसकी चपेट में आए इलाकों में लगभग आधे अफ्रीका और एक-तिहाई एशिया के देश हैं। यहां बढ़ती आबादी के लिए भोजन, आवास, विकास आदि के लिए बेतहाशा जंगल उजाड़े गए। सत्तर के दशक में अफ्रीका के साहेल इलाके में भयानक अकाल पड़ा था, तब भी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने चेताया था कि लगातार सूखी या बंजर हो रही जमीन के प्रति बेपरवाही रेत के अंबार को न्योता दे रही है। उसी समय कुछ ऐसी सिंचाई प्रणालियां शुरू हुर्इं, जिनसे एक बारगी तो हरियाली आती लगी, लेकिन तीन दशक बाद वे परियोजनाएं बंजर, दलदली जमीन उपजाने लगीं। ऐसी ही जमीन, जिसकी ‘टॉप सॉईल’ मर जाती है, देखते ही देखते मरूस्थल का बसेरा होती है। जाहिर है कि रेगिस्तान बनने का खतरा उन जगहों पर ज्यादा है, जहां पहले उपजाऊ जमीन थी और अंधाधुंध खेती, भूजल दोहन या सिंचाई के कारण उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई। ऐसी जमीन पहले उपेक्षित होती है और फिर वहां लाइलाज रेगिस्तान का कब्जा हो जाता है। यहां जानना जरूरी है कि धरती के महज सात फीसद इलाके में मरुस्थल है, लेकिन खेती में काम आने वाली लगभग पैंतीस प्रतिशत जमीन ऐसी भी है, जो शुष्क कहलाती है और यही खतरे का केंद्र है।

बंजर होती धरती

रेगिस्तान का सबसे ज्यादा असर एशिया में है। इसरो का एक शोध बताता है कि थार रेगिस्तान अब राजस्थान से बाहर निकल कर कई राज्यों में फैल रहा है। हमारे बत्तीस प्रतिशत भूभाग की उर्वर क्षमता कम हो रही है, जिसमें से महज चौबीस फीसद थार के इर्द गिर्द के हैं। सन 1996 में थार का क्षेत्रफल एक लाख छियानबे हजार एक सौ पचास वर्ग किलोमीटर था, जो आज दो लाख आठ हजार एक सौ दस वर्ग किलोमीटर हो गया है। यह चिंता की बात है कि देश के एक-चौथाई हिस्से पर आने वाले सौ सालों में मरुस्थल बनने का खतरा है। हमारे यहां सबसे ज्यादा रेगिस्तान राजस्थान में है, कोई 2.3 लाख हेक्टर। गुजरात, महाराष्ट्र, मप्र, और जम्मू-कश्मीर की 1.3 लाख हेक्टर भूमि पर रेगिस्तान है, तो अब ओड़ीशा और आंध्र प्रदेश में रेतीली जमीन का विस्तार देखा जा रहा है। अंधाधुंध सिंचाई और जम कर फसल लेने के दुष्परिणाम का उदाहरण पंजाब है, जहां दो लाख हेक्टर जमीन देखते ही देखते बंजर हो गई। बठिंडा, मानसा, मोगा, फिरोजपुर, मुक्तसर, फरीदकोट आदि में जमीन में रेडियो एक्टिव तत्त्व की मात्रा सीमा तोड़ चुकी है और यही रेगिस्तान की आमद का संकेत है।

भारत के संदर्भ में यह तो स्पष्ट है कि हम वैश्विक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के शिकार हो रहे हैं, जमीन की बेतहाशा जुताई, मवेशियों द्वारा हरियाली की अति चराई, जंगलों का विनाश और सिंचाई की दोषपूर्ण परियोजनाएं भी बंजरीकरण की बड़ी वजह हैं। ऐसे में एक बार फिर मोटे अनाज को अपने आहार में शामिल करने, ज्यादा पानी वाली फसलों को अपने भोजन से कम करने जैसे प्रयास जरूरी हैं। सिंचाई के लिए भी स्थानीय तालाब, कुओं पर निर्भर रहने की अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। यह स्पष्ट है कि बड़े बांध जितने महंगे और अधिक समय में बनते हैं, उनसे उतना पानी तो मिलता नहीं है, वे नई-नई दिक्कतें पैदा करते हैं, सो छोटे तटबंध, कम लंबाई की नहरों के साथ-साथ रासायनिक खाद और दवाओं का इस्तेमाल कम करना रेगिस्तान के बढ़ते कदमों पर लगाम लगा सकता है।

भोजन और दूध के लिए मवेशी पालन तो बढ़ा, लेकिन उनकी चराई की जगह कम हो गई। परिणामत: मवेशी अब बहुत छोटी-छोटी घासों को भी चर जाते हैं और इससे जमीन नंगी हो जाती है। इस तरह मिट्टी कमजोर पड़ जाती है और सूखे की स्थिति में मरुस्थलीकरण का शिकार हो जाती है। मरुस्थलों के विस्तार के साथ कई वनस्पतियां और पशु प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण कृषि पर मंडराते खतरों के प्रति सचेत करते हुए इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रोफारेस्ट्री के निदेशक डॉ. कुलूस टोपर ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आने वाले दिन जलवायु परिवर्तन के भीषणतम उदाहरण होंगे जो कृषि उत्पादकता पर चोट, जल दबाव, बाढ़, चक्रवात और सूखे जैसी गंभीर स्थितियों को जन्म देंगे। हकीकत यह है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण कृषि व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ने से पूरी दुनिया में खाद्यान्न संकट बढ़ेगा, जो कि चिंता का विषय है।

खतरे में खाद्य सुरक्षा

जलवायु परिवर्तन की मार भारत में जल की उपलब्धता पर भी पड़ रही है। देश में बीते चालीस सालों के दौरान बरसात के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि इसमें निरंतर गिरावट आ रही है। बीसवीं सदी के प्रारंभ में औसत वर्षा 141 सेंटीमीटर थी, जो नब्बे के दशक में कम होकर 119 सेंटीमीटर रह गई। उत्तरी भारत में पेयजल का संकट साल-दर-साल भयावह रूप लेता जा रहा है। तीन साल में एक बार अल्प वर्षा यहां की नियति बन गया है। तिस पर देश की सदानीरा गंगा-यमुना जैसी नदियों के उद्गम ग्लेशियर बढ़ते तापमान से बैचेन हैं।

विभिन्न अध्ययनों से यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि अगर तापमान में दो डिग्री सेंटीग्रेट वृद्धि होती है तो गेहंू की उत्पादकता में कमी आएगी। जिन क्षेत्रों में गेहंू की उत्पादकता अधिक है, वहां पर यह प्रभाव कम परिलक्षित होगा तथा जहां उत्पादकता कम है उन क्षेत्रों में उत्पादकता में कमी अधिक होगी। ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है कि तापमान के 1 डिग्री सेटीग्रेट बढ़ने पर गेहूं के उत्पादन में चार से पांच करोड़ टन की कमी होगी। यही नहीं, वर्ष 2100 तक फसलों की उत्पादकता में दस से चालीस प्रतिशत तक कमी आने से देश की खाद्य-सुरक्षा के खतरे में पड़ जाने की प्रबल संभावना है। ऐसा अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से रबी की फसलों को अधिक नुकसान होगा। इसके अतिरिक्त वर्षा आधारित फसलां को अधिक नुकसान होगा क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण वर्षा की मात्रा कम होगी जिसके कारण किसानों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध नहीं हो पाएगा।

इसी प्रकार जलवायु पविर्तन का कुप्रभाव खेती की मिट्टी पर पड़ने के कारण उसकी उर्वरा शक्ति घटने, मवेशियों की दुग्ध क्षमता कम होने आदि में भी दिख रहा है। खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट पर गौर करें तो 2030 तक देश में जलवायु परिवर्तन से कई तरह की फसलें उगाना मुश्किल हो जाएगा। कृषि उत्पादन कम होगा और भूखे लोगों की संख्या बढ़ेगी।

अर्थव्यवस्था पर असर

भारत में जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव से खेती-किसानी के ध्वंस्त की बात भारत के 2018 आर्थिक सर्वेक्षण में भी दर्ज है। हमारी अधिकांश खेती असिंचित होने के कारण कृषि विकास दर पर मौसम का असर पड़ रहा है। अगर तापमान एक डिग्री-सेल्सियस बढ़ता है तो खरीफ (सर्दियों) के दौरान किसानों की आय 6.2 फीसद कम कर देता है और असिंचित जिलों में रबी मौसम के दौरान छह फीसद की कमी करता है। इसी तरह अगर बरसात में औसतन सौ मिमी की कमी होने पर किसानों की आय में पंद्रह फीसद और रबी के मौसम में सात फीसद की गिरावट होती है, जैसा कि सर्वेक्षण में कहा गया है।

यही नहीं, ज्यादा बरसात होने पर उफनती नदियों की चपेट में आने वाली आबादी भी छह गुना तक बढ़ सकती है। अभी हर साल कोई पच्चीस करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। असल में किसी भी नदी के बीते सौ साल में टहलने वाले रास्ते को ‘रीवर बेड’ कहा जाता है। यानी इस पर लौट कर कभी भी नदी आ सकी है। हमारे जनसंख्या विस्फोट और पलायन के कारण उभरी आवासीय कमी ने ऐसे ही नदी के सूखे रास्तों पर बस्तियां बसा दीं और अब बरसात होने पर नदी जब अपने किसी भूले-बिसरे रास्ते पर लौट आती है तो तबाही होती है। ठीक इसी तरह तापमान बढ़ने से ध्रुवीय क्षेत्र में तेजी से बर्फ गलने के कारण समुद्र के जल-स्तर में अचानक बढ़ोतरी का असर भी हमारे देश के तटीय इलाकों पर पड़ रहा है।

ग्लोबल वॉर्मिंग

हमारी धरती को प्राकृतिक तौर पर सूर्य की किरणों से गरमी मिलती है। ये किरणें वायुमंडल से गुजरते हुए पृथ्वी की सतह से टकराती हैं और फिर वहीं से परावर्तित होकर लौट जाती हैं। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिल कर बना है, जिनमें कुछ ग्रीनहाउस गैसें भी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर धरती के ऊपर एक प्राकृतिक आवरण बना लेती हैं। यह आवरण लौटती किरणों के एक हिस्से को रोक लेता है और इस तरह धरती को गरम बनाए रखता है। इंसानों, दूसरे प्राणियों और पौधों के जीवित रहने के लिए कम से कम सोलह डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीनहाउस गैसों में बढ़ोतरी होने पर यह आवरण और भी मोटा होता जाता है। ऐसे में यह आवरण सूर्य की ज्यादा किरणों को रोकने लगता है और फिर यहीं से शुरू होते हैं ग्लोबल वॉर्मिंग के दुष्प्रभाव। मसलन, समद्र का स्तर ऊपर आना, मौसम में एकाएक बदलाव और गरमी बढ़ना, फसलों की उपज पर असर पड़ना और ग्लेशियरों का पिघलना। यहां तक कि ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से प्राणियों की कई प्रजातियां भी लुप्त हो चुकी हैं।

यह वैज्ञानिक तथ्य है कि बीते सौ सालों के दौरान- 1900 से 2000 तक- पृथ्वी का औसत तापमान एक डिग्री फॉरेनहाइट बढ़ गया है। सन 1970 के मुकाबले आज धरती का तापमान तीन गुना तेजी से बढ़ रहा है। इस बढ़ती वैश्विक गरमी का असल कारण इंसान व उसकी भौतिक सुविधाओं की जरूरतें ही हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, गाड़ियों से निकलने वाला घुंआ और जंगलों में लगने वाली आग इसकी मुख्य वजह हैं। इसके अलावा घरों में लक्जरी वस्तुएं मसलन एयरकंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, ओवन आदि भी इस गरमी को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश तो कर लेती हैं, लेकिन यहां से वापस ‘अंतरिक्ष’ में नहीं जातीं और यहां का तापमान बढ़ाने का कारक बनती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इन गैसों का उत्सर्जन अगर इसी प्रकार चलता रहा तो इक्कीसवीं शताब्दी में पृथ्वी का तापमान तीन से आठ डिग्री तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। विश्व के कई हिस्सों में बिछी बर्फ गल जाएगी, इससे जल का आगमन बढ़ेगा और समुद्र का जल स्तर कई फीट ऊपर तक बढ़ जाएगा। समुद्र के इस बर्ताव से विश्व के कई हिस्से जलमग्न हो जाएंगे। भारी तबाही मचेगी।

ग्रंथों में चेतावनी

महाभारत के ‘वनपर्व’ में महाराजा युधिष्ठिर का मार्कण्डेय ऋषि से मार्मिक संवाद दर्ज है। युधिष्ठिर मार्कण्डेय ऋषि से विनम्रता पूर्वक पूछते हैं- ‘महामुने, आपने युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय के दृश्य देखे हैं, मैं आपके श्रीमुख से प्रलयकाल का निरूपण करने वाली कथा सुनना चाहता हूं।’ ऋषि जवाब देते हैं- ‘हे राजन, प्रलय काल में सुगंधित पदार्थ नासिका को उतने गंधयुक्त प्रतीत नहीं होंगे। रसीले पदार्थ स्वादिष्ट नहीं रह जाएंगे। वृक्षों पर फल और फूल बहुत कम हो जाएंगे और उन पर बैठने वाले पक्षियों की विविधता भी कम हो जाएगी। वर्षाऋतु में जल की वर्षा नहीं होगी। ऋतुएं अपने-अपने समय का परिपालन त्याग देंगी। वन्य जीव, पशु-पक्षी अपने प्राकृतिक निवास के बजाय नागरिकों के बनाए बगीचों और विहारों में भ्रमण करने लगेंगे। संपूर्ण दिशाओं में हानिकारक जंतुओं और सर्पों का बाहुल्य हो जाएगा। वन-बाग और वृक्षों को लोग निर्दयतापूर्वक काट देंगे।’

कृषि और व्यापार पर टिप्पणी करते हुए मार्कंडेय ऋषि कहते हैं- ‘भूमि में बोए हुए बीज ठीक प्रकार से नहीं उगेंगे। खेतों की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाएगी। लोग तालाब-चारागाह, नदियों के तट की भूमि पर भी अतिक्रमण करेंगे। समाज खाद्यान्न के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाएगा।… हे राजन, एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि जनपद जन-शून्य होने लगेंगे। गरीब लोग और अधिकांश प्राणी भूख से बिलबिलाकर मरने लगेंगे। चारों ओर प्रचंड तापमान संपूर्ण तालाबों, सरिताओं और नदियों के जल को सुखा देगा। लंबे काल तक पृथ्वी पर वर्षा होनी बंद हो जाएगी। प्रचंड तेज वाले सात सूर्य उदित होंगे और जो कुछ भी धरती पर शेष रहेगा, उसे वे भस्मीभूत कर देंगे।’

आज ये बातें सच होती दिख रही हैं। कम उम्र में बच्चे और युवा ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, जिनसे उनकी शारीरिक क्षमता बूढ़ों से बदतर हो जाती है। इस दौर में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने के बावजूद सौ साल की उम्र तक जीने वालों की संख्या लगभग न के बराबर रह गई है। इंसान की औसत उम्र कोई सड़सठ साल है। जिस तरह पृथ्वी के नैसर्गिक स्वरूप को विद्रूप किया जा रहा है, आम लोगों की दिनचर्या, खानपान बदल रहा है; स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में इंसान का शरीर कई तरह की व्याधियां झेलेगा।

ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कलियुग के पांच हजार साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी। और देवी गंगा पुन: बैकुंठ धाम लौट जाएंगी। गंगा नदी की आज क्या हालात है, किसी से छिपी नहीं है। हजारों करोड़ रुपए व्यय होने के बावजूद गंगा में प्रदूषण, जल के बहाव की मात्रा और गहराई में कमी आना जस का तस बना है। कहने की जरूरत नहीं जब नदियों नहीं होंगी, जब बरसात कम होगी, जब आबादी बढ़ेगी तो हरियाली लुप्त होना लाजिमी है। १