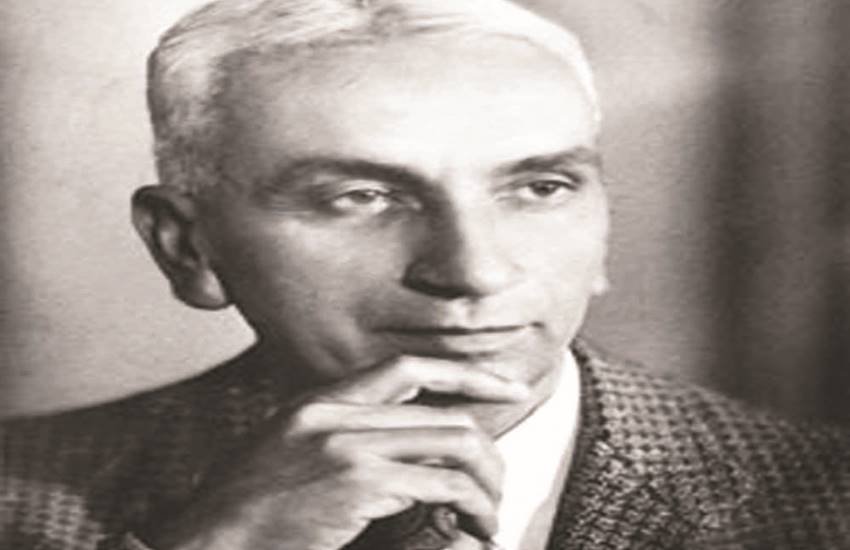

लौहौर में जन्मे एमएल पराशर ने 31 दिसंबर, 1990 को जब अंबाला में अंतिम सांस ली, तब उन्हें हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार ने उन्हें समुचित आदर के साथ याद नहीं किया। नई दिल्ली के निर्माण भवन या किदवई भवन कभी जाएं, तो वहां आपको इस महान चित्रकार के बनाए भित्ति-चित्र देखने को मिल जाएंगे। विभाजन के समय लाहौर से 14-15 अगस्त की एक सुबह एक कार में कुछ दोस्तों के साथ निकले पराशर ने अपना पहला ठिकाना अंबाला शहर के बलदेव नगर कैंप को ही बनाया। घर से दो कपड़ों में निकले थे, मगर साथ अपनी कूची और रंगों का एक छोटा-सा डिब्बा उठाना नहीं भूले। रास्ते में चलते-चलते कूची, रंगों का डिब्बा और एक फाइल कवर में लिपटी कुछ चर्चित पेंटिंग्स भी गिर गर्इं।

लाहौर में वे मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के वाइस प्रिंसिपल थे। अब उसे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कहा जाता है। दिल्ली में एक बार सतीश गुजराल की चित्र-प्रदर्शनी में मिले थे। तब उन्होंने बताया था, ‘उस दिन जब विभाजन की घोषणा हुई, तो चारों ओर चीखो-पुकार, दौड़-भाग और कोहराम का माहौल बन गया था। मुझे एक दिन बाद ही एक सेमिनार में अपना पेपर पढ़ने के लिए पेरिस जाना था। मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी। वीजा-पासपोर्ट सब तैयार थे। मुझे दोस्तों और प्रशंसकों को तत्काल लाहौर छोड़ने की सलाह दी। मगर मैं सभी मशविरों की उपेक्षा करते हुए मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की ओर भाग पड़ा। कॉलेज के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तो मैं हांफ रहा था। मैं उस वक्त हक्का बक्का रह गया, जब समूचा परिसर ही वीरान दिखाई दिया। ‘वह संस्थान, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कला के क्षेत्र में व्यापक प्रसिद्धि पाई थी, उस दिन पूरी तरह बियाबान लग रहा था। बरामदों में लगे चित्रों के फ्रेम मुझे घूर रहे थे। कॉलेज के मुसलिम चौकीदार ने मुझे वहां एक कमरे में सुरक्षित बिठा दिया। बाहर से उसने एहतियातन ताला भी लगा दिया था, ताकि दंगाई आएं तो बता सके, वहां कोई नहीं है। पूरे कैंपस में भी दंगाई घूम रहे थे। सड़कों पर खून बिखरा था। कुछ लाशें कॉलेज के मुख्य द्वार के बाहर भी पड़ी थीं। आखिर एक पड़ोसी अपनी कार में आया और हम कुछ लोग मुसलिम टोपियां पहन कर वहां से निकल पड़े। एक सिख दोस्त को बचाव की खातिर सीटों के बीच में छिपा लिया।’

‘बाद में हमें कार छोड़ कर पैदल चलना पड़ा। कभी रेल पकड़ी, तो कहीं किसी और वाहन का सहारा लिया और आखिर अंबाला पहुंच गए।’ परिवारों के लोग एकाध दिन पहले ही वहां पहुंच चुके थे। दरअसल, वे मुझे तलाश रहे थे और मैं कॉलेज पहुंच चुका था। अंबाला में पराशर को शरणार्थी-शिविर का प्रबंधक बना दिया गया। चौबीसों घंटे वह महान कलाकार उजड़े लोगों की आपबीती सुनता। किसी के आंसू पोंछता, किसी के सिर पर हाथ फेरता, किसी को गले लगाता। जब भी दो-चार लम्हे मिलते, उन्हीं शरणार्थियों की पेंटिंग्स बनाने बैठ जाता। अंबाला पहुंचते ही उस शख्स ने पहला काम यही किया था कि बाजार से ब्रश और रंग खरीदे। कैनवस लिया। पैसे नहीं थे तो अंगूठी दुकानदार को सौंप दी। एवज में कुछ पैसे भी मिल गए। कभी-कभी यह सब अविश्वसनीय लगता है। उस शख्स के प्रशंसकों में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर भी थे, ली कार्बूजिए भी, पियरे जैनरेगी और टेड बॉवर भी। एक बार इस कलाकार ने टैगोर की एक पेंटिंग बनाई। जब गुरुदेव ने देखा तो अवाक रह गए। बोले, ‘पराशर तुमने तो मुझे पकड़ लिया।’ लाहौर के दिनों में पराशर के समकालीनों में डॉ. इकबाल भी थे और डॉ. एआर चुगताई भी। दोस्तों में चुगताई के अलावा चार्ल्स साबरी, स्वरूप कृष्ण आदि शामिल थे। पंडित नेहरू एक बार स्वयं इस कलाकार की पेंटिंग्स देखने आए थे। प्रख्यात कला-इतिहासज्ञ एवं समीक्षक डब्ल्यू जी आर्चर ने उनसे कला के विभिन्न विषयों पर एक लंबी बातचीत भी रिकार्ड की थी। विभाजित पंजाब का ‘शिमला कॉलेज ऑफ आर्ट’ अस्तित्व में आया, तो पराशर उसके संस्थापक प्रिंसिपल बने। बाद में यही कॉलेज चंडीगढ़ आ गया और पराशर ही उसके पहले प्रिंसिपल बने थे।

पराशर के लगभग सभी समकालीन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए, लेकिन वह शख्स अपनी तीखी सृजनशीलता के साथ हाशिए पर बना रहा। उसका एक संकट यह भी था कि वह अपनी कृतियों का कभी भी व्यावसायीकरण नहीं करता था। निर्माण भवन में अपने भित्तिचित्र के लिए पराशर ने पारिश्रमिक लेने से इनकार कर दिया था। वे कई बार कहते, ‘कला मेरे लिए एक आध्यात्मिक यात्रा है।’ वे सृजनशीलता और कला के प्रति कितने ईमानदार थे, इस बात का सहज अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि शरणार्थियों की वेदना को टेराकोटा मूर्तियों में व्यक्त करने के लिए उन्होंने मिट्टी भी उसी स्थल से ली, जहां शरणार्थियों के आंसू गिरे थे। अपने समय के इस महान भारतीय चित्रकार के अब तक पारिवारिक संदूकों में महफूज रखे चित्रों और चंडीगढ़ आटर््स कॉलेज में संकलित उनकी कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में ‘ए मोमेंट इन टाइम’ के नाम से लगाई गई। इस प्रदर्शनी के ‘ब्रोशर’ में महान कलाकार सतीश गुजराल बताते हैं, ‘पाराशर, जेमिनी राय को अपना रोल मॉडल मानते थे। उनके जीवनकाल में ही उन्हें ‘प्रोग्रेसिव ग्रुप’ का प्रणेता माना जाता था, मगर वे स्वयं ही इस अवधारणा का विरोध करते थे। उनका कहना था, ‘यह मार्ग विकास की अवधारणा के खिलाफ है।’

अपने समय के इस महान और लंबी अवधि तक विस्मृत कलाकार के चार बेटों और एक बेटी ने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है। पराशर तीन वर्ष तक शरणार्थी शिविर में रहे। इस बीच उन्होंने अनगिनत पेंटिंग्स बनाई। सभी में जड़ों से उखड़े और हैवानियत के हाथों लुटे शरणार्थियों की वेदना उकेरी। उनके उस काल के कुछ चित्र अधूरे भी रह गए थे। वे अधूरे चित्र, पूरे चित्रों से भी ज्यादा बयान करते हैं। प्रदर्शनी में चंडीगढ़ से ले जाए गए पांच चित्रों और पराशर-निर्मित तीन ‘प्रतिमाओं’ का एक करोड़ रुपए का बीमा भी हुआ था। पराशर पर उनके जीवनकाल में भी इन चित्रों और ऐसे कुछ अन्य चित्रों को बेचने का दबाव था। मगर उन्होंने अपनी सृजनशीलता को ‘मुकद्दस’ बताते हुए सभी दबावों को झटक दिया था। वह शख्स कितना अंतमुर्खी था, इस बात का अनुमान आर्किटेक्ट शोभा पटपटिया और इतिहासज्ञ आलोका पराशर सेन की बातों से उजागर होता है। शोभा ने अपनी दक्षिणी-दिल्ली स्थित आवास की ‘बेसमेंट’ में अब अपने पापा की सभी पेंटिंग, मूर्तियां और अन्य कलाकृतियां संजो कर रखी। इसे एक प्रदर्शनी का रूप दिया गया।