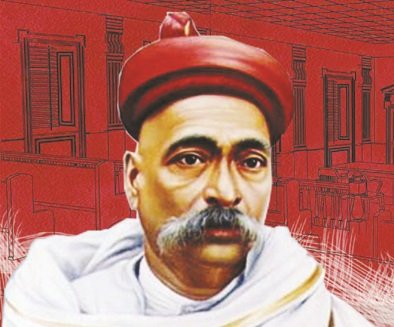

बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक का मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था। ब्रिटिश हुक्मरान उन्हें ‘भारतीय अशांति का जनक’ कहते थे। उनका मराठी में दिया गया नारा ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच’ (स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा) बहुत प्रसिद्ध हुआ।

उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं से करीबी संबंध बनाए, जिनमें बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और वीओ चिदंबरम पिल्लै शामिल थे।

लोकमान्य तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखली में हुआ था। वे आधुनिक कालेज शिक्षा पाने वाले पहली भारतीय पीढ़ी के लोगों में थे। वे अंग्रेजी शिक्षा के घोर आलोचक थे और मानते थे कि यह भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। उन्होंने दक्कन शिक्षा सोसायटी की स्थापना की थी, ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे।

लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी में ‘मराठा’ और मराठी में ‘केसरी’ नाम से दो दैनिक समाचार पत्र शुरू किए, जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की। केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा।

लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही वे कांग्रेस के नरमपंथी रवैए के विरुद्ध बोलने लगे। 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। इन तीनों को लाल-बाल-पाल के नाम से जाना जाने लगा।

1908 में लोकमान्य तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया। इसके लिए उन्हें बर्मा स्थित मांडले जेल भेज दिया गया। जेल से छूट कर वे फिर कांग्रेस में शामिल हो गए और 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिल कर होम रूल लीग की स्थापना की।

होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफी प्रसिद्धी मिली, जिस कारण उन्हें ‘लोकमान्य’ की उपाधि मिली थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था। इसमें चार या पांच लोगों की टुकड़ियां बनाई जाती थी, जो पूरे भारत में बड़े-बड़े राजनेताओं और वकीलों से मिलकर होम रूल लीग का मतलब समझाया करते थे।

लोकमान्य तिलक ने जनजागृति के उद्देश्य से महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देशप्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का साहस भरा गया।

नागरी प्रचारिणी सभा के वार्षिक सम्मेलन में भाषण करते हुए उन्होंने पूरे भारत के लिए समान लिपि के रूप में देवनागरी की वकालत की और तर्कपूर्ण ढंग से दलील दी कि रोमन लिपि भारतीय भाषाओं के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है।

सन 1919 ई. में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के लिए स्वदेश लौटने के समय तक लोकमान्य तिलक इतने नरम हो गए थे कि उन्होंने मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा स्थापित लेजिस्लेटिव कौंसिल (विधाई परिषद) के चुनाव के बहिष्कार की गांधीजी की नीति का विरोध नहीं किया। उनकी मृत्यु पर श्रद्धांजलि देते हुए गांधीजी ने उन्हें ‘आधुनिक भारत का निर्माता’ कहा और जवाहरलाल नेहरू ने ‘भारतीय क्रांति’ का जनक बताया।

लोकमान्य तिलक ने कई पुस्तकें लिखीं, जिनमें से श्रीमद्भगवद्गीता की व्याख्या को लेकर मांडले जेल में लिखी उनकी ‘गीता-रहस्य’ सर्वोत्कृष्ट कृति है, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है।