चंद्र त्रिखा

ख्यात सूफी कवि सार्इं बुल्ले शाह के जीवनकाल के बारे में हालांकि कोई प्रामाणिक सामग्री नहीं मिलती, मगर प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार उनका काव्यकाल 1689 से 1752 मान लिया गया है। ‘हीर-रांझा’ के रचनाकार सैयद वारिस शाह हालांकि उनसे छोटे थे, पर उनके समकालीन थे। वारिस शाह का जीवनकाल 1722 से 1789 तक माना जाता है। इनके अलावा सिंधी सूफी कवि अब्दुल वहाब (1739-1829) भी उसी काल में ही चर्चा में आए थे।

सार्इं बुल्ले शाह का पारिवारिक नाम अब्दुल्ला शाह था। उनके पिता शाह मुहम्मद दरवेश अरबी, फारसी के विद्वान थे। वे मस्जिद के मौलवी भी थे। शोधार्थी उनके वंश का संबंध हजरत मुहम्मद से भी जोड़ते हैं। बुल्ले शाह की पंजाबी शायरी शाह हुसैन (1538-1597) सुल्तान बाहू (1629-1691) और शाह शर्फ (1640-1724) की परंपरा में मानी जाती है। बुल्ले शाह ने शाह इनायत कादरी को अपना गुरु बनाया था। कादरी उच्च जाति के न होकर ‘अरार्इं’ जाति के थे। उन्हें गुरु बनाने पर परिजन बुल्ले शाह को समझाने भी आए। शायद इसी संदर्भ में बुल्ले ने लिखा था-

बुल्ले नूं समझावण आइयां

भैणां ते भरजाइयां

मन लै बुल्लया, साडा कहना

छड़ दे पल्ला राइयां

आल नबी, औलाद अली नूं

तूं क्यों लीकां लाइयां?

उनकी दलील थी कि बुल्लेशाह नबी के खानदान से और अली के वंशज थे, वे नीची जाति के व्यक्ति को गुरु बना कर लोकनिंदा करवा रहे थे। मगर बुल्ले शाह की एक ही दलील होती :

जेहड़ा सानूं सैयद आखे

दोजख मिले सजाइयां

जो कोई सानूं सार्इं आखे

भिश्ती पींघा पाइयां।

बुल्ले शाह अपनी कृतियों और जीवन-शैली से एक ऐसे चरित्र के रूप में उभरे, जो जन-जन की संवेदना और समर्पण भाव का प्रतीक बन गया। अनेक जनश्रुतियां उनके नाम पर चलीं। उनके गुरु भी अपने अल्लाह के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। बुल्ले शाह ने जब गुरु से पूछा कि रब्ब को कैसे प्राप्त किया जाए तो गुरु मुर्शिद का उत्तर था : ‘बुल्लहया! रब्ब दा की पौणा/ एधरों पुटणा तो औधर लाउणा।’

गुरु जब चल बसे तो भी बुल्ले शाह ने उनके प्रति समर्पण भाव नहीं त्यागा। कह उठे :

रांझा रांझा करदी नी मैं आपे रांझा होई

रांझा मैं विच, मैं रांझे विच, होर खयाल न कोई

नी मैं कमली हां

यद्यपि आध्यात्मिक दिशा विपरीत थी, मगर बुल्ले शाह और कबीर दोनों ने ही अपने समय में प्रचलित कर्मकांडों, रूढ़ियों और संकीर्ण धर्मांधता का कड़ा विरोध किया था। दोनों ही आत्मविश्लेषण और अपने भीतर झांकते रहने के पक्षधर थे।

बुल्लेयां की जाणा मैं कौन

ना मैं मोमिन, विच्च मसीतां

ना मैं विच्च कुफर दीयां रीतां

ना मैं पाक आं, विच पलीतां

ना मैं मूसा न फिरऔन

बुल्लेयां की जाणां मैं कौन?

कबीर जहां ‘ढाई आखर प्रेम का’ पढ़ने की बात कहते हैं, वहां बुल्लेशाह का कहना है- ‘इक अलिफ-पढ़ो छुटकारा है’ या ‘फिर क्यों पढ़ना ए गंड्ढ किताबां दी/ सिर चाना है पंड अजाबा दी/ हुण होइउ शक्ल जल्लादां दी/ अग्गे पैदा मुश्कल मारा ए।’

कबीर, जहां, ‘हरि मेरे पिऊ, मैं तो राम की बहुरिया’ के गायन में मस्त हो जाते हैं, बुल्ले शाह इश्क-हकीकी की सीमाएं भी पार कर जाते हैं।’

तेरे इश्क नचाइआ, कर के थइयां थइयां

छेती बौहड़ी वे तबीबा, नहीं ते मैं मर गइयां।

बुल्ले शाह ने जो भी लिखा ‘काफी’ शैली में लिखा। वह सिंधी कवि शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई, पंजाबी कवि वारिस शाह और एक अन्य सिंधी कवि अब्दुल वहाब (जिन्हें ‘सचल सरमस्त’ के नाम से भी जाना जाता है) के समकालीन थे, मगर वे कविता में शाह हुसैन, शाह शरफ और सुल्तान बाहु की परंपरा में थे।

जिस अवधि में ये सूफी फकीर हुए, उस अवधि में पंजाब में मुसलिमों और सिखों के मध्य भी संबंध अच्छे नहीं थे। इस फकीर ने दोनों संप्रदायों के बीच एक पुल का काम किया। बुल्ले शाह ने नौवें गुरु तेग बहादुर के लिए ‘गाजी’ शब्द का प्रयोग किया था, जिस पर उस काल के मुल्लां-मौलवियों ने कड़ा एतराज जताया था।

आज भी स्थिति यह है कि यह फकीर अपनी मस्ती, स्पष्टवादिता और समर्पण भाव के कारण सभी पीढ़ियों, हिंदू, सिख, मुसलिम तीनों के लिए समरसता और सौहार्द का प्रतीक है।

बुल्ले शाह को गाने वालों में चाहे आबिदा परवीन हों या नुसरत फतेह अली खां या पाकिस्तान का ‘जुनून’ रॉक बैंड या ‘लाल बैंड या रब्बी शेरगिल, वडाली बंधु, साबरी बंधु, रेशमां, रूना लैला, आरिफ लुहार, हंसराज हंस या आरिब अजहर, सभी का अपना-अपना प्रशंसक वर्ग है। ‘दमादम मस्त कलंदर’, ‘तेरे इश्क नचायां’, ‘साडे वेहड़े आया कर’, ‘मेरा पिया घर आया, हो राम जी’ आदि की बिक्री पूरे उप-महाद्वीप में शिखर छूती रही है।

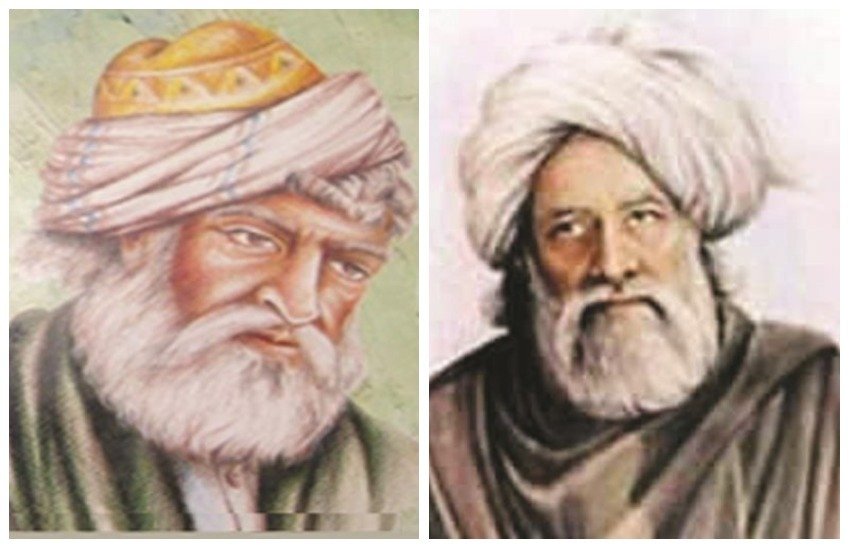

इस उप-महाद्वीप के चित्रकारों के लिए बुल्ले शाह प्रिय विषय रहे हैं। अपने समय के इस महान सूफी फकीर का मकबरा कसूर में है और अब भी लाखों लोग वहां जियारत के लिए जाते हैं। पूरे उप-महाद्वीप में यह ‘काफी’ गूंजती है-

चल बुल्लेया, चल ओत्थे चलिए, जित्थे सारे अन्हें

न कोई साडी जात पछाणे, न कोई किसे नूं मन्ने।

सिख-इतिहास के साक्ष्यों और बुल्ले शाह के काव्य-प्रसंगों के आधार पर यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर की शहादत के लगभग पांच वर्ष बाद इस सूफी फकीर का जन्म हुआ था। दशम गुरु गोविंद सिंह का स्वर्गवास 1708 में नांदेड़ में हुआ था और उनकी प्रशंसा में बुल्ले शाह ने काव्य रचना की थी। मान्यता यही है कि दशम गुरु के परलोक गमन के बाद भी यह फकीर लगभग आधी सदी तक जीवित रहा था।

नौवें गुरु की शहादत के कुछ वर्ष बाद बुल्लेशाह ने अपनी श्रद्धा इन शब्दों में व्यक्त की थी :

किते चोर बने किते काजी हो,

किते मिंबर ते बेह वाजी हो

किते तेग बहादुर गाजी हो,

आपे अपना कटक बनाई दा

हुण किस तों आप लुकाई दा।

(कहीं आप चोर हो, कहीं काजी (न्यायाधीश) हो, कहीं मंच पर चढ़े प्रचारक हो और कहीं शहीद गुरु तेग बहादुर हो। आप अपनी सेना स्वयं बनाते हो। अब आप स्वयं को किससे छिपा रहे हो?)