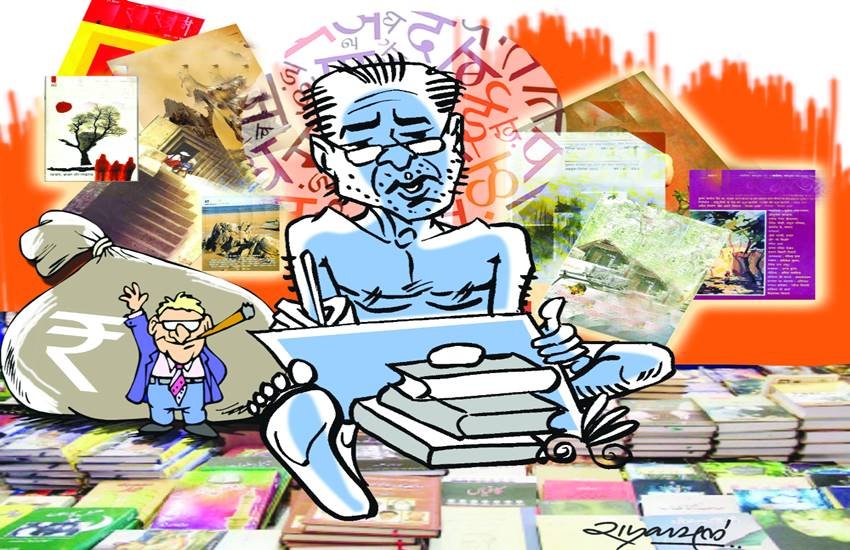

हिंदी में साहित्यिक संस्कार और नई चेतना पैदा करने में लघु पत्रिकाओं का बड़ा योगदान रहा है। सरकारी और सांगठनिक स्तर पर निकलने वाली साहित्यिक पत्रिकाओं के बरक्स इन पत्रिकाओं ने न सिर्फ हाशिए के अनेक विमर्शों को केंद्र में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि साहित्य की प्रमुख आवाज के रूप में लगातार अपनी उपस्थिति बनाए रखी। मगर इधर के कुछ सालों में लघु पत्रिकाओं की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिह्न लगे हैं। इसकी एक वजह यह है कि ज्यादातर लघु पत्रिकाओं के संपादक इन्हें रोजी-रोजगार का जरिया मानने लगे हैं, इनके माध्यम से सरकारी विज्ञापन का जुगाड़ बिठाने और संपर्क साधने लगे हैं। ऐसे में इन संपादकों के संपादकीय विवेक और दायित्व पर भी प्रश्न उठने लगे हैं। लघु पत्रिका दिवस के मौके पर लघु पत्रिकाओं की वर्तमान दशा का जायजा ले रहे हैं दिनेश कुमार।

हिंदी में लघु पत्रिकाओं का एक स्वर्णिम अतीत रहा है। साहित्यिक परिदृश्य के निर्माण में इनकी निर्णायक भूमिका से शायद ही कोई इनकार करे। हिंदीभाषी जनता के बीच प्रतिरोधी चेतना को विकसित करने में इनका योगदान अन्यतम है। तमाम उतार-चढ़ावों के बावजूद अब भी अगर हिंदी साहित्य का मूल स्वर जनपक्षधर और सांप्रदायिकता विरोधी बना हुआ है, तो इसका श्रेय निश्चित रूप से लघु पत्रिकाओं को जाता है। राजनीति के साथ कदमताल करती उदारीकृत अर्थव्यवस्था ने हर एक शै को अपने मूल से खिसका दिया है। चाहे वह विचार हो, व्यक्ति या कोई संस्था ही क्यों न हो। ऐसे में, यह सुखद आश्चर्य की बात है कि आज भी देश के कोने-कोने से एक बेहतर दुनिया का सपना लिए अनेक पत्रिकाएं निकल रही हैं। छोटे-बड़े शहरों से निकलने वाली इन पत्रिकाओं में विज्ञापन प्राय: नहीं होते। घर फूंक तमाशा देखने की तरह इन पत्रिकाओं के संपादक एक जुनून की तरह इनका प्रकाशन करते हैं। ऐसे जुनूनी संपादकों के जज्बे को सलाम करते हुए भी इस बात को गंभीरता से रेखांकित करने की जरूरत है कि इधर के वर्षों में लघु पत्रिकाओं का चरित्र बहुत तेजी से बदला है। पत्रिकाओं की आंदोलनधर्मिता लगभग समाप्त हो चुकी है और वे बहुत तेजी से अपनी विरासत से पीछा छुड़ा कर व्यवस्था में समायोजित होती जा रही हैं। साहित्य और समाज में जो चल रहा है, उसे बदलने की जगह वे उसका वाहक बन रही हैं। यह प्रवृत्ति बड़े शहरों से निकलने वाली पत्रिकाओं में अधिक दिखाई दे रही है।

किसी भी पत्रिका पर उसके संपादक के व्यक्तित्व की गहरी छाप पड़ती है। संपादकीय दृष्टि ही पत्रिका की रीढ़ होती है। यह बात संस्थानों से निकलने वाली पत्रिकाओं के लिए भी सच है। यह प्राय: देखा गया है कि संस्थान तो वही रहता है, पर संपादक के बदलने से पत्रिका के स्तर में जमीन-आसमान का अंतर आ जाता है। कहने का आशय यह है कि अपनी संपूर्णता में तो पत्रिका निकालना एक सामाजिक कर्म और गतिविधि है, पर इसमें एक व्यक्ति की सोच और दृष्टि ही निर्णायक होती है। स्पष्ट है, अगर संपादक ही दृष्टिहीन होगा और संपादकीय धर्म का निर्वाह नहीं करेगा तो पत्रिका का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। हिंदी में इस समय संपादकीय विवेक से रहित आत्ममुग्ध संपादकों की पूरी फौज खड़ी हो गई है। वे सिर्फ आई हुई रचनाओं को एक जगह इकट्ठा करके छपवा दे रहे हैं। रचनाओं के चयन का आधार सिर्फ व्यक्तिगत पसंद-नापसंद है। मुद्दा आधारित वैचारिक असहमति की अब पत्रिकाओं में कोई जगह नहीं है। किसी संपादक को अगर कोई लेखक या लेखिका पसंद है तो वह हर अंक में किसी न किसी बहाने उसे छापने लगता है। दूसरे वास्तविक साहित्यकारों के लिए उसके पास जगह ही नहीं होती, प्रतीक्षा सूची अनंतकाल के लिए लंबी हो जाती है।

संपादन करते समय संपादक की निगाह में लेखक नहीं, पाठक होने चाहिए। उसकी जवाबदेही अपने पाठकों के प्रति होनी चाहिए। लघु पत्रिकाओं में संपादकों के व्यक्तिगत पसंद-नापसंद के खेल ने पाठक को ही दरकिनार कर दिया है। पाठकों से विश्वासघात करके ये संपादक मित्रता और शत्रुता निबाहने में मशगूल हो चुके हैं। व्यापक दुनिया से कट कर अपनी छोटी-सी दुनिया में वे पूरी निष्ठा से उठाने-गिराने के खेल में लग चुके हैं। बड़े धरातल पर देखने से महसूस होता है कि साहित्य की दुनिया ही खत्म हो रही है, पर संपादकों को इस संकट से कोई लेना-देना नहीं है। वे एक खत्म होती दुनिया के अत्यंत छोटे हिस्से पर अपनी बादशाहत का भ्रम पाले जी रहे हैं। हिंदी की अधिकतर पत्रिकाएं आज बिना संपादित हुए निकल रही हैं। संपादकीय दृष्टि का होना तो दूर, इन पत्रिकाओं में सामान्य संपादकीय दायित्व भी नहीं निभाया जा रहा है। लेखक रचना को जिस रूप में भेजता है उसी रूप में छाप दिया जाता है। अगर किसी ने दो-तीन पेज तक पैराग्राफ नहीं बनाया, तो संपादक भी उसे ऐसे ही छाप देता है। पुस्तक समीक्षा लिखते हुए अगर किसी ने लेखक पर गैरजरूरी व्यक्तिगत टिप्पणी की है, तो संपादक उसे जस का तस जाने देता है। प्रूफ की गलतियां तो इतनी सामान्य हो चुकी हैं कि अब इसको स्वाभाविक मान लिया गया है। सबसे खतरनाक चीज है भाषा के प्रति आपराधिक किस्म की लापरवाही, जो अब पत्रिकाओं का चरित्र बन गया है। हिंदी में अब वैसे संपादक शायद ही हैं, जो लेखकों की भाषा ठीक करते हैं। दिलचस्प तो यह है कि खुद संपादकों को भी भाषा का कोई प्रशिक्षण नहीं होता। इसका नतीजा यह होता है कि लेखकों की भाषायी अशुद्धियां ज्यों की त्यों छपती रहती हैं।

यह अपने आप में कम आश्चर्यजनक नहीं कि हिंदी की अधिकतर साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादकीय साहित्यिक विषयों के बजाय राजनीतिक विषयों से संबंधित होता है। कुछ पत्रिकाएं ऐसी हैं, जिसमें नाममात्र का संपादकीय होता या बिल्कुल नहीं होता है। साहित्यिक पत्रिका का संपादकीय अगर वर्तमान साहित्यिक परिदृश्य, साहित्यिक प्रवृत्तियों और साहित्य के प्रश्नों से संबंधित नहीं होता, तो इसका बहुत स्पष्ट कारण है कि संपादक के पास कोई ठोस साहित्यिक दृष्टि नहीं है। दूसरा कारण है कि संपादक किसी भी तरह का साहित्यिक स्टैंड लेने से बचना चाहता है। उसके लिए सर्वाधिक आसान यही रहता है कि वह बाजारवाद, साम्राज्यवाद और देश की सनातन समस्याओं पर अमूर्त किस्म की बात कह कर अपना काम चला ले।

संपादकों में साहस का होना अब बीते जमाने की बात हो गई है। साहस की कमी के कारण संपादकों का व्यक्तित्व बौना हो गया है। किसी भी दौर की तुलना में आज हिंदी में सबसे अधिक पत्रिकाएं निकल रही हैं, बावजूद इसके कोई भी बड़ा संपादकीय व्यक्तित्व नजर नहीं आता है। व्यावसायिक घरानों की पत्रिकाओं के विरुद्ध लघु पत्रिकाओं का आंदोलन शुरू हुआ था कि व्यवस्था-विरोधी रचनाशीलता और विचार को जगह मिल सके, जिन्हें छापने से वे पत्रिकाएं इनकार करती थीं। कुछ दुर्लभ अपवादों को छोड़ दें, तो आज शायद ही कोई लघु पत्रिका हो, जो उस सामग्री को छापने का साहस करे, जो मुख्यधारा की पत्र-पत्रिकाएं न छापती हों। सरकारी और गैर-सरकारी सांस्थानिक पत्रिकाओं और लघु पत्रिकाओं के बीच का अंतर आज लगभग समाप्त हो चुका है। लघु पत्रिकाएं भी मोटी होकर सांस्थानिक पत्रिकाओं के रास्ते पर चल चुकी हैं। व्यवस्था विरोधी आंदोलनधर्मिता और संपादकीय स्वायत्तता का त्याग करके ही ये पत्रिकाएं हजारों-लाखों का सरकारी विज्ञापन पाती हैं।

व्यवस्था विरोध तो वाकई बहुत बड़ी बात है, आज संपादक इतने समझौतापरस्त हो चुके हैं कि वे ऐसे लेख को छापने से सीधे-सीधे मना कर देते हैं जिसमें किसी साहित्यकार की प्रशस्ति न गाकर उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है। संपादक सीधे कहते हैं कि लेख को छापने से अमुक लेखक से उनका संबंध खराब हो जाएगा। यही स्थिति पुस्तक समीक्षकों को लेकर भी है। किसी ख्यात लेखक की कृति से असहमति दर्ज कराने वाली समीक्षा छापने से संपादक अब प्राय: इनकार करने लगे हैं। अधिकतर मामलों में तो खुद लेखक तय करने लगा है कि उसकी किताब की समीक्षा कौन लिखेगा? संपादक भी बड़े सहज भाव से कहते हैं कि किसी से लिखवा कर भेज दीजिए। बिगाड़ की डर से ईमान की बात न करने वाले इन संपादकों के कारण ही हिंदी के साहित्यिक परिदृश्य में चाटुकारिता की अपसंस्कृति पसरी हुई है।

पत्रिका निकालने के लिए अपनी भाषा, साहित्य और समाज के प्रति गहरे दायित्वबोध का होना आवश्यक है। पर इधर यह दायित्वबोध लगातार क्षीण होता जा रहा है। अब लोगों ने पत्रिका को जीविकोपार्जन, कैरिअर और साहित्यिक महत्त्वाकांक्षा का साधन बना लिया है। यह अकारण नहीं है कि पिछले दस सालों में साहित्यिक पत्रिकाओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पत्रिका कुल मिलाकर संपादक के लिए जनसंपर्क का साधन बन गई है। उसके द्वारा वह कुछ लोगों को कृतार्थ करता है और उसके एवज में कुछ लोग उसे कृतार्थ करते हैं। इस तरह, परस्पर लेन-देन का चक्र चलता रहता है।

हिंदी में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि लोगों ने किसी प्रभावशाली साहित्यकार पर विशेषांक निकाल कर कॉलेजों में अपनी नौकरियां लगवा लीं। वैसे लोग आज भी विशेषांक पर विशेषांक निकाल रहे हैं। उनके लिए विशेषांक निकालने का मतलब उस साहित्यकार को अपने अनुकूल बना लेना है। विशेषांक के मामले में एक और खराब प्रवृत्ति यह विकसित हुई है कि जिस लेखक पर विशेषांक निकल रहा है वह स्वयं आर्थिक मदद भी करने लगा है। पत्रकारिता में ‘पेड न्यूज’ की तरह हिंदी में ‘पेड विशेषांक’ का चलन बढ़ रहा है। शायद इसीलिए विशेषांक अब विशेषांक होकर अभिनंदन ग्रंथ अधिक लगने लगे हैं। आखिर कोई अपना वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करवाने या आलोचना करवाने के लिए पैसा क्यों देगा?

लघु पत्रिकाओं के संबंध में एक और विचित्र बात यह है कि इन पत्रिकाओं के संपादक अपनी आर्थिक, सामाजिक और साहित्यिक (जिसको जिसकी जरूरत हो) महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति इनके माध्यम से करते हैं, पर लेखकों को कोई मानदेय नहीं देते। हिंदी के लगभग सभी लेखकों को प्रकाशकों से शिकायत रहती है कि वे उनको न्यूनतम रायल्टी भी नहीं देते हैं। कैसी विडंबना है कि जब लेखक स्वयं संपादक की भूमिका में आ जाता है कि तो वह भी लेखकों को न्यूनतम मानदेय देना जरूरी नहीं समझता। संपादक के पास कागज, लेआऊट, छपाई से लेकर डिस्पैच तक के पैसे होते हैं, पर लेखकों को देने के लिए नहीं होते। पत्रिका के माध्यम से अपनी हर भौतिक जरूरत को पूरा करने वाले और लाखों का विज्ञापन बटोरन वाले संपादक भी लेखकों को मानदेय के तौर पर एक रुपया भी नहीं देते।

एक बड़ा प्रश्न यह है कि लेखकों की बिरादरी के बाहर का व्यवसायी प्रकाशक और लेखकों की बिरादरी के भीतर के संपादक के आचरण में क्या फर्क है? प्रकाशक का उत्थान भी लेखकों के शोषण पर आधारित है और संपादक की सामाजिक-साहित्यिक प्रतिष्ठा के मूल में भी लेखकों का शोषण है। अब यह लगभग आम धारणा बन गई है कि हिंदी का लेखक बिना किसी मानदेय के खुशी-खुशी लिखने को तैयार रहता है। कई बार तो वह उल्टे अपनी तरफ से कुछ सहयोग भी कर देता है। इस धारणा का नकारात्मक असर यह पड़ा कि जो पत्रिकाएं अतिरिक्त रूप से साधन-संपन्न थीं उन्होंने भी या तो मानदेय देना बंद कर दिया या चयनित रूप से देना शरू किया। लघु पत्रिकाओं के स्वर्णिम अतीत का यह दुखद वर्तमान है। आज के साहित्यिक परिदृश्य में अराजकता और मूल्यहीनता का एक बड़ा कारण लघु पत्रिकाओं का अपने उद्देश्य से भटक जाना है। संपादक के लिए चरित्र का होना अत्यंत आवश्यक है। तभी वह साहित्यिक नैतिकता का निर्वाह कर सकता है। हमारे लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए कि संपादक के चरित्र का तेजी से लोप हो रहा है। जब संपादक का चरित्र ही नहीं बचेगा, तो पत्रिकाएं दिशाहीन होंगी ही और साहित्यिक अराजकता आएगी ही। ०