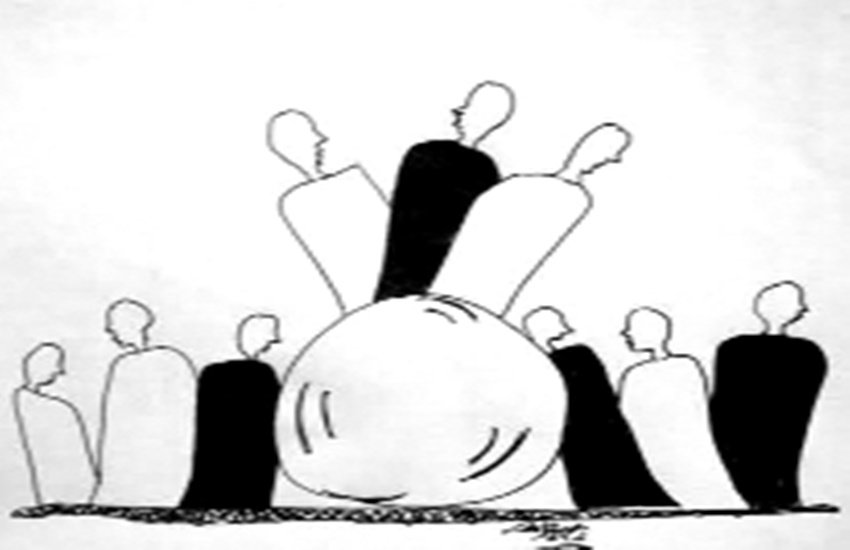

यह अजीब विडंबना है कि एक ओर सूखे की मार से बेहाल-बेदम बुंदेलखंड सिसक रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार दावा किए जा रही है कि यहां पानी की कमी नहीं है। अगर यह दावा सच है तो फिर बुंदेलखंड में पानी के लिए त्राहि-त्राहि क्यों मची है? सरकार केंद्र से हजारों टैंकरों की मांग क्यों कर रही है? क्या यह रेखांकित नहीं करता है कि सरकार सच पर परदा डाल कर सूखे की आग पर सियासत की खिचड़ी पका रही है? उधर कुछ ऐसा ही हाल केंद्र सरकार की भी है जो रेल द्वारा खाली वाटर वैगन भेजकर वाहवाही बटोर रही है। अगर केंद्र और राज्य सरकारों की नीयत साफ होती तो दोनों ओर सियासत का दांवपेच नहीं खेला जाता। दोनों मिलकर पहले बुंदेलखंड का प्यास बुझाते और उसके बाद बुंदेलखंड के विकास के लिए नक्शा खींचते। लेकिन दोनों ने ऐसा न कर साबित कर दिया है कि सूखे से निपटने में दिलचस्पी नहीं है।

इसी सियासत का नतीजा है कि सूखा मौत बनकर लोगों को निगल रहा है और दोनों सरकारें सियासत में उलझी हुई हैं। सच कहें तो दावे और दलील की इसी सियासत ने बुंदेलखंड की धरती को बरबादी के कगार पर ला खड़ा किया है। सरकार की नदी-नीति की विफलता का परिणाम है कि चंबल, सिंध पहुज, बेतवा, केन, धसान, पयस्वनी आदि का उद्गम स्रोत होते हुए भी आज समूचा विंध्य क्षेत्र जलविहीन है। अगर इन नदियों के जल का संचय और सदुपयोग होता तो बुंदेलखंड में जल की कमी नहीं होती। गौर करें तो बुंदेलखंड की यह स्थिति दैवीय प्रकोप का नतीजा नहीं बल्कि मानवीय उपेक्षा का परिणाम है और इसके लिए यहां की सरकारें जिम्मेदार हैं।

यह विडंबना है कि जब भी बुंदेलखंड सूखे की मार की चपेट में आता है मौजूदा सरकारें पैकेजों का एलान कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेती हैं। जबकि यहां पर्यावरणीय निम्नीकरण द्वारा उत्पन्न पारिस्थितिकीय असंतुलन और उपलब्ध जल संसाधन के विकास में उदासीनता जलाभाव का मुख्य कारण है और सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। बुंदेलखंड में औसतन सत्तर हजार लाख टन घनमीटर पानी प्रतिवर्ष वर्षा से उपलब्ध होता है। लेकिन विडंबना है कि इसका अधिकांश भाग तेज प्रवाह के साथ निकल जाता है। बेतवा नदी का प्रभाव ठुकवां बांध पर वर्षा ऋतु में 16800 घन मीटर प्रति सेकेंड होता है जो ग्रीष्म में घटकर 0.56 घन मीटर प्रति सेकेंड रह जाता है। इसी तरह पयस्वनी का प्रभाव वर्षा ऋतु में 2184 घन मीटर प्रति सेकेंड रहता है जबकि गरमी में यह 0.42 घन मीटर प्रति सेकेंड रह जाता है।

अगर इन प्रवाहों को संचित कर उपयोग में लाया जाए तो इस क्षेत्र की भूमि को लहलहाते देर नहीं लगेगी। गौर करें तो केन और बेतवा को छोड़कर अन्य नदियों का जल बिना उपयोग के यमुना नदी में प्रवाहित हो जाता है। बुंदेलखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग सत्तर हजार वर्ग किलोमीटर है। यह वर्तमान हरियाणा और पंजाब से अधिक है। इसमें उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के तेरह जनपद और समीपवर्ती भू-भाग है जो यमुना और नर्मदा नदी से आबद्ध है। मध्यप्रदेश के सागर संभाग के पांच जिले-छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर और दमोह और चंबल का दतिया जिला मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड में आते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के झांसी संभाग के सभी सात जिले- बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा और हमीरपुर बुंदेलखंड में आते हैं। यह बुंदेलखंड की विडंबना है कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक एकरूप भौगोलिक क्षेत्र होने के बावजूद यह दो राज्यों में बंटा हुआ है।

इ सके बावजूद बुंदेलखंड विकास की असीमित संभावनाओं को अपनी कोख में संजोए हुए है। उसके पास इतने अधिक संसाधन हैं कि वह अपने बहुमुखी उत्थान की आर्थिक व्यवस्था खुद कर सकता है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि संसाधनों का समुचित दोहन हो। बुंदेलखंड में वास्तु पत्थर के अक्षय भंडार हैं। विदेशों में विशेषरूप से जर्मनी, जापान और इटली में इसकी बहुत अधिक मांग है। बुंदेलखंड में पाए जाने वाले खनिजों में फास्फोराइट, गैरिक जिप्सम, ग्लैकोनाइट, लौह अयस्क और अन्य रत्न उपलब्ध हैं।

इनका दोहन कर बुंदेलखंड को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। लेकिन संसाधनों की मची लूट की छूट ने बुंदेलखंड को आर्थिकरूप से विपन्न बना दिया है। अब यहां जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि यहां आए दिन किसानों की आत्महत्या की खबरें अखबारों की सुर्खियां बन रही है। पानी के अभाव में उद्योग और कल-कारखाने तेजी से बंद हो रहे हैं। किसान श्रमिक बन गए हैं और श्रमिक बेरोजगार। यहां हर दिन हजारों लोगों का पलायन हो रहा है। बुंदेलखंड के पाठा-चित्रकूट की हालत यह है कि यहां समाज अपनी बेटियों का ब्याह करने से भी संकोच कर रहा है। पानी की बेचैनी ने एक बार फिर यहां की औरतों की दारुण वेदना को जुबान पर ला दिया है कि ‘भौंरा तोरा पानी गजब करा जाए, गगरी न फूटे खसम मरि जाय।’ बुंदेलखंड की यह तकलीफ कब खत्म होगी, लाख टके का सवाल यही है।