सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वांछित हैं या अवांछित? ऐसा लगता है कि जवाब के लिए तनिक इंतजार करना पड़ेगा। जब बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तब से उनके योगदान को व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाता रहा है। नई शाखाएं खोलने के अभियान की अगुआई- खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने की। आज सभी बैंकों की, कुल मिलाकर 1,16,394 शाखाएं हैं। इनमें से 33,864 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कृषिऋण का विस्तार किया। अल्पावधि कृषिऋण (फसली ऋण) की राशि 2017-18 में 6,22,685 करोड़ रु. बैठेगी। प्राथमिकता वाले क्षेत्र को कर्ज देने की अवधारणा में सरकारी बैंकों ने अग्रदूत का काम किया, वरना कई क्षेत्र बैंक ऋण से वंचित रह जाते। अत्यंत गरीबों को रियायती ब्याज दर पर ऋण देने की योजना को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ही क्रियान्वित किया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने स्त्रियों के स्वयं सहायता समूहों को कर्ज दिए। इन्हीं बैंकों ने शिक्षा ऋण दिए। नवीनतम जानकारी के मुताबिक, इन दो श्रेणियों में बकाया रकम क्रमश: 61,600 करोड़ रु. और 70,400 करोड़ रु. थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास कोष के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के लिए धन मुहैया कराया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय समावेशन में अग्रणी भूमिका निभाई। जब यूपीए सरकार विदा हुई, तो 24.3 करोड़ ‘नो फ्रिल’ नए खाते थे। राजग सरकार का दावा है कि 31.11 करोड़ जन धन खाते खोले गए।

न स्याह न सफेद

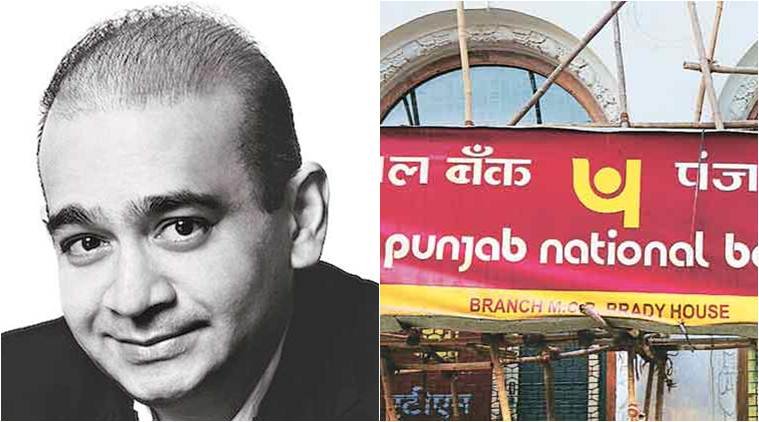

बैंकिंग क्षेत्र को लेकर भारत की नीति ने धीरे-धीरे, कई वर्षों में आकार लिया। सार्वजनिक क्षेत्र के एकमात्र बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) से लेकर राष्ट्रीयकरण और प्रतिस्पर्धा से लेकर सरकारी स्वामित्व घटाने (जो कि पचपन फीसद से कम न हो), फिर निजी क्षेत्र के बैंकों को अधिक लाइसेंस देने से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक के निजीकरण तक (यूटीआइ बैंक बदल कर एक्सिस बैंक हो गया), बैंकिंग नीति ने एक चक्र पूरा कर लिया है। निजी बैंकों से तुलना करें, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अनेक वित्तीय अनुपात, बाजार पूंजीकरण और प्रबंध क्षमता में कमतर ठहरेंगे। फिर भी, यह व्यापक धारणा है, खासकर मध्यवर्ग के लोगों और गरीबों में- और इसे गलत नहीं कहा जा सकता- कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रहने चाहिए और उन्हें संभाला जाना चाहिए। कई नमूना सर्वे बताते हैं कि अधिकतर लोग नहीं चाहते कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण हो। पीएनबी घोटाले ने व्यापक बैंकिंग सुधार के एक अंग के तौर पर निजीकरण की मांग को हवा दे दी है। पर यह एक सामान्य निष्कर्ष है कि घोटाले का स्वामित्व से कोई लेना-देना नहीं है। इससे काफी बड़े घोटाले अनेक देशों में निजी क्षेत्र के बैंकों में हो चुके हैं। मसलन, लेहमन ब्रदर्स और रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड तथा मेरिल लिंच जैसे बैंक, घोटालों की वजह से ही धराशायी हो गए।

नियामकीय नाकामी

भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कई स्तरों पर निगरानी रखी जाती है, जिसकी शुरुआत निदेशकों के बोर्ड से होती है। इसके बाद हैं रिजर्व बैंक (नियामक सह निरीक्षक), वित्तीय सेवा विभाग और राजग सरकार के समय वजूद में आया बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक अधिकारियों के अखिल भारतीय संघ ने बताया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की हर बैंक-शाखा ‘सात तरह के ऑडिट के तहत काम करती है – आंतरिक ऑडिट, समवर्ती ऑडिट, आकस्मिक ऑडिट, रिकवरी ऑडिट, वैधानिक ऑडिट, बाहरी ऑडिट और स्टॉक ऑडिट।’ ऑडिटरों में नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा सूचीबद्ध की गई फर्में और चार्टर्ड लेखाकारों की ‘बिग फोर’ फर्में शामिल हैं! यह कहना गलत होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मुश्किलें राजग सरकार आने के साथ ही शुरू हुर्इं, लेकिन यह पूछना उचित होगा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से इसने बैंकों का काम-काज सुधारने के लिए क्या किया है। कमान संभालते ही राजग सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों और निदेशकों के कार्यालय अलग-अलग कर दिए। इसने बड़े मनमाने ढंग से अध्यक्षों के तबादले किए। इसने नियम बदल कर दो महत्त्वपूर्ण सरकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक के पद पर दो बाहरी लोगों को बिठा दिया। कुछ ही दिनों में, राजग सरकार ने फिर नियम बदल दिए और कार्यकारी निदेशक को प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत करने के पुराने नियम पर वह लौट आई। वर्ष 2015 में सकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार के लिए खूब धूमधाम से ‘इंद्रधनुष’ योजना की घोषणा की थी। भाजपा की अपनी खास शैली में, सुधारों को वर्णानुक्रम से सूचीबद्ध किया गया था: ए से अपाइंटमेंट्स (नियुक्तियां), बी से बैंक बोर्ड ब्यूरो और इसी तरह चलते हुए जी से गवर्नेन्स रिफॉर्म्स (कामकाज में सुधार)। एसएस मूंदड़ा जुलाई 2017 में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पद से सेवानिवृत्त हुए। वह बैंकिंग निरीक्षण विभाग के प्रभारी थे। यह पद, जो कि परिपाटी से किसी बैंकर को ही सौंपा जा रहा है, अभी तक खाली है!

अनजान और असहाय

सरकार बैंकों के पुनर्पूंजीकरण को लेकर संभ्रम में थी और उसने कहा कि केवल उन्हीं बैंकों को रकम दी जाएगी जिन्होंने सुधारों को अपनाया है। पंजाब नेशनल बैंक को 2014-15 से 4,714 करोड़ रु. दिए गए, और इसके अतिरिक्त, 5,473 करोड़ रु. देने का वायदा किया गया था! शायद ही कोई इस सवाल का जवाब देगा कि पंजाब नेशनल बैंक ने पुनर्पूंजीकरण की शर्त कैसे पूरी की थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार के लिए मौजूदा सरकार ने क्या किया है? कुछ खास नहीं। तथ्य तो यही कहते हैं। उन तथ्यों में से यहां तीन तथ्य दिए जा रहे हैं:

1. पीएनबी में भारी फर्जीवाड़ा, और शायद दूसरे बैंकों में भी, यह संकेत करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्यप्रणाली में कुछ खास अंतर नहीं आया है।

2. ‘इंद्रधनुष’ के बाद सरकार सुधारों की घोषणाएं करने की अपनी फितरत में आ गई, ऐसी घोषणाएं जिनमें आकर्षक नारों व नामों के सिवा कुछ नहीं होता। लिहाजा, हमें मिला ‘ईज’ (एनहैंस्ड ऐक्सेस ऐंड सर्विस एक्सीलेंस) और ‘एक सात कोणीय नजरिया’। कोई नहीं जानता कि ‘इंद्रधनुष’ का क्या हुआ, वह सफल हुआ या विफल!

3. पीएनबी घोटाले की रोशनी में, वित्तमंत्री ने देश को बताया (कई दिनों की खामोशी के बाद) कि वह बैंकरों और ऑडिटरों में ‘नैतिकता की कमी’ को लेकर बहुत दुखी हैं और वायदा किया कि गड़बड़झाला करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे ताकि इस तरह के ‘छिटपुट मामले’ फिर न हो सकें। छिटपुट मामले? यह साफ है कि सरकार के पास अब न तो कोई परिकल्पना शेष है- और न ही कोई नाम। सुधार की योजना खूब सोच-समझ कर तैयार की गई थी और अपेक्षित नतीजों को ध्यान में रख कर उसे लागू किया गया। इसमें समय लगेगा, कह सकते हैं पांच साल, जो कि सरकार के कार्यकाल के बराबर है। पिछले चार साल जाया हो गए, और शायद पांचवां साल भी इसी तरह जाया हो जाएगा।