तथ्य- 20 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार, हमारे पास 524.5 लाख मीटरिक टन का खाद्यान्न भंडार है, जिसमें 289.5 लाख मीट्रिक टन चावल और 235 लाख मीट्रिक टन गेहूं है। – रामविलास पासवान

(इसके अतिरिक्त, 287 लाख मीटरिक टन धान भी है।)

खाद्यान्न में अमेरिका से आयात पर निर्भरता (पीएल 480 कार्यक्रम) से लेकर आत्मनिर्भर होने और फिर निर्यात क्षमता विकसित होने तक की भारत की कहानी कई बार सुनाई जा चुकी है। हमारे पास अनाज की इतनी ज्यादा कमी थी कि अनाज लदा जहाज जैसे ही यहां पहुंचता, उसे वितरण के लिए देश के हिस्सों में पहुंचा दिया जाता था। भारत की स्थिति ‘जहाज से उतरते ही खाने’ की जरूरत जैसी थी।

हरित क्रांति ने सब कुछ बदल डाला।

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) 1942 में शुरू की गई थी। यह उपलब्ध खाद्यान्न के वितरण की व्यवस्था थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में पीडीएस को स्थायी रूप दे दिया गया और संपूर्ण आबादी को पीडीएस के दायरे में ले आया गया।

पीडीएस ने दो उद्देश्य पूरे किए। जब खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने लगा, तो किसानों के पास बाजार में बेचने योग्य अतिरिक्त भंडार जमा होने लगा। हमें एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत पड़ी, जिसमें उचित और लाभकारी दामों पर अनाज की खरीद हो और उत्पादक मूल्य के लिए आधार तैयार किया जा सके। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अतिरिक्त खाद्य खरीदता है। दूसरा मकसद यह था कि रबी और खरीफ की फसलों के बाद खाद्यान्न भंडार बना लिया जाए और साल-दर-साल उपलब्धता और स्थिर मूल्य के अनुसार उन्हें राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप जारी किया जाता रहे।

खाद्यान्न का वितरण लोगों के अलग-अलग वर्गों के वर्गीकरण और वितरण की जटिल व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल), गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और खुले बाजार में बिक्री शामिल है।

खाद्यान्न का मालिक कौन?

इन सबके बीच एक बुनियादी सवाल न तो कभी पूछा गया, न इसका जवाब मिला है। एफसीआइ के पास जो अनाज भंडार है, उसका ‘मालिक’ कौन है? केंद्र सरकार/ एफसीआइ का मानना है कि वही उसके मालिक हैं, क्योंकि ये खरीद, भंडारण और वितरण के लिए जवाबदेह हैं, और होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारों को लगता है कि खाद्यान्न की मालिक वे हैं, क्योंकि राज्य के पैसे से उन्होंने इसे खरीदा है। ये गलत हैं।

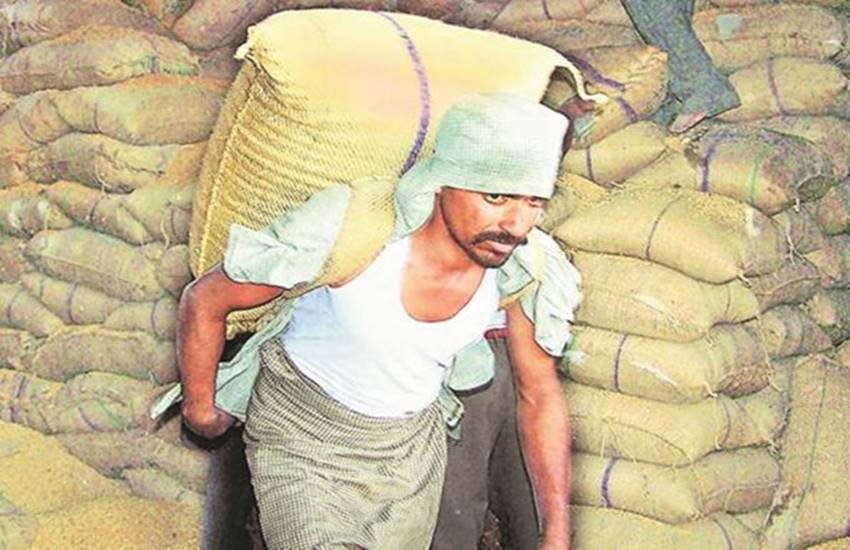

खाद्यान्न भारत के लोगों का है। अनाज किसानों और खेतिहर मजदूरों की कड़ी मेहनत से पैदा होता है। इसे करदाता के पैसे से खरीदा और इकट्ठा किया जाता है। एफसीआइ या राज्य नागरिक आपूर्ति के परिचालन से होने वाला कोई भी लाभ या हानि सरकारी खजाने का लाभ या हानि होती है। अगर खाद्यान्न भारत के लोगों का है, तो ये भारत के लोग ही हैं, जिनका उस पर सबसे पहला हक है।

यदि इस बुनियादी सच्चाई को हम अपने दिमाग में रखते हैं, तो इस सवाल का जवाब आसान हो जाता है कि महामारी के आगाज, देशव्यापी पूर्णबंदी, अनिवार्य गरीबी और बेहद गरीब (तेरह करोड़ परिवार) लोगों में कम से कम आधों के बीच भुखमरी जैसे आपात हालात में सरकार को क्या करना चाहिए?

न नगदी न भोजन

यह कठोर सत्य है कि लाखों परिवारों के पास नगदी खत्म हो गई है। वे खाना नहीं खरीद सकते। बदतर तो यह कि ऊपर से आदमी पूर्णबंदी में कैद हो गया, या तो अकेला या फिर परिवार के साथ। सरकार या निजी संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाला मुफ्त का बना खाना लेने के लिए लंबी कतारों में लग कर गरीब अपनी गरिमा के साथ समझौता करने के लिए मजबूर है। मुफ्त में दिया जाने वाला तैयार खाना अच्छा कभी नहीं हो सकता। यह खाना देश को सभी हिस्सों तक पहुंचेगा नहीं। गुणवत्ता खराब होगी। मात्रा अपर्याप्त होगी। अगर परिवार में बूढ़े लोग या छोटे बच्चे हैं, तो खाना लेने के लिए वे कतार में खड़े हो नहीं सकते, परिवार के दूसरे सदस्यों को इनके लिए अतिरिक्त खाना मांगना होगा।

जिस देश में कुपोषण ने पांव पसार रखे हों, खासतौर से बच्चों के बीच, वहां बड़े पैमाने पर भुखमरी का खतरा भी खड़ा रहता है। टीवी, प्रिंट और सोशल मीडिया पर प्रमाण सहित ऐसे ढेरों किस्से भरे पड़े हैं जो बता रहे हैं कि कई परिवार भूखे हैं और कुछ भुखमरी के शिकार हैं। हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि भुखमरी से कितने लोगों की मौत हो गई, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार भुखमरी की बात को स्वीकार नहीं करेगी या भुखमरी से हुई मौतों की गिनती नहीं करेगी।

विडंबना यह है कि भारत में खाद्यान्न के पहाड़ लगे हैं और सरकारी व निजी दुकानों की एक व्यवस्था है, जो लोगों तक अनाज पहुंचा सकती है। फिर भी लाखों लोगों को भूख का शिकार होना पड़ रहा है। जब तक पूर्णबंदी खत्म नहीं हो जाती, तब तक केंद्र और राज्य सरकारों को ये दो बातें सुनिश्चित करनी होंगी-

1- सरकारी या निजी दुकानों से अनाज, दालें, तेल, नमक, चीनी आदि खरीदने के लिए परिवारों के पास नगदी हो, और या

2- तेरह करोड़ परिवारों को पर्याप्त मात्रा में अनाज, दालें, तेल, नमक, चीनी मुफ्त मुहैया कराया जाए।

हमारी क्षमताओं में

दोहराव के जोखिम के बारे में मेरा कहना है कि पहले वाले विकल्प पर मई के आखिर तक, जब तक पूर्णबंदी है, अधिकतम पैंसठ हजार करोड़ रुपए खर्च आएगा, पांच हजार रुपए प्रति परिवार के हिसाब से।

दूसरे विकल्प में, हर परिवार में प्रति व्यक्ति दस किलो की दर से पैंसठ लाख मीटरिक टन अनाज और साथ में दालों, तेल, नमक, चीनी आदि पर थोड़ी अतिरिक्त लागत बैठेगी। दरअसल, दोनों विकल्पों को आजमाया जाना चाहिए। गरीबों के प्रति भारत का यह बड़ा आभार होगा। रबी की खरीद गोदामों को दोबारा भर देगी। जब लाखों लोग भूखे मर रहे हों, तब पैसा बचाने और खाद्यान्न की जमाखोरी बेरहमी का चरम है।