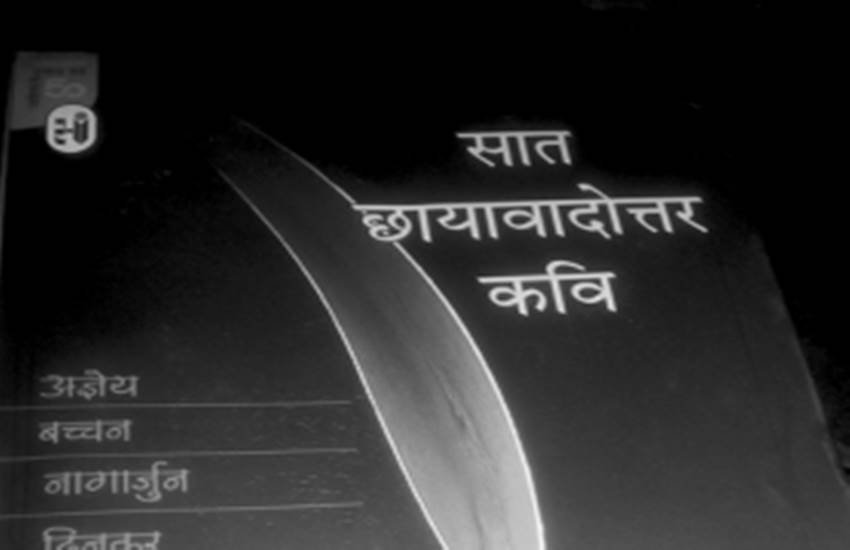

अजितकुमार की पुस्तक सात छायावादोत्तर कवि हिंदी आलोचना की नई भूमि की तरफ इंगित करती है। अज्ञेय, बच्चन, नागार्जुन, दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह और भवानीप्रसाद मिश्र पर इसमें संस्मरणात्मक और विवेचनात्मक निबंध हैं, जो तत्कालीन समय को पुनर्जीवित करते हैं।

अज्ञेय के बारे में तमाम भ्रामक बातों का वे खंडन करते हैं: ‘अज्ञेय के कवि व्यक्तित्व को आत्मकेंद्रित, अंहकारी और कुंठित मान कर उनका जो मूल्याकंन हुआ है, वह बहुत कुछ भ्रामक रहा है- उनका मूल स्वर पारमिता करुणा और निर्वैयक्तिक प्यार, एकांत, मौन, आत्मदान और समर्पण का या इनके माध्यम से आत्म-परिष्कार का है। इसी में निहित है- आत्मोपलब्धि या सृजन, जिसे कवि केवल आंचल पसार कर लेना समझता है।’

अज्ञेय के सामाजिक व्यक्तित्व को वे व्याख्यातित करते हैं: ‘कुलीनता, आभिजात्य, शिष्टता, अनात्मीयता, औपचारिकता, आत्मस्थता, मर्यादा, सुरुचि, निस्संगता, अनुरक्ति आदि या इन सबका संपुंजन या इनसे परे कुछ और? अज्ञेय के साहित्यिक अवदान को अजितकुमार ‘एक रिनेसां व्यक्तित्व’ के रूप मानते हैं। ‘आंगन के पार द्वार’, ‘समूचे परिदृश्य का एक छोर’, ‘संप्रेषण का विश्वास’, ‘अज्ञेय को पीछे मुड़ कर देखना’- लेखों के माध्यम से अजितकुमार अज्ञेय के संपूर्ण रचना-संसार की भव्यता का दिग्दर्शन कराते हैं- उनके बारे में फैली अफवाहों का उत्तर-प्रत्युत्तर देते हुए।

‘कुछ निकट से’ लेख में वे हरिवंशराय बच्चन को अपने सख्त अंगरेजी प्राध्यापक-रूप में याद करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभागार में रसिक मंच-कवि के रूप में स्मरण करते हैं। जीवन की उनकी कठिनाइयों, संघर्ष, बीमारियों का जिक्र करते हैं। ‘नीड़ का निर्माण फिर’ करते एक गृहस्थ, कवि, प्राध्यापक, शोधछात्र के रूप में उनका जीवनवृत्त हमारे सामने उपस्थित करते हैं। बच्चनजी को अजितकुमार ने अपने गुरुवर, पितृतुल्य, कविश्रेष्ठ, अधिकारी आदि विभिन्न रूपों में पाया, देखा, परखा। इसलिए बच्चनजी पर लिखे गए ‘विदेश मंत्रालय में छह वर्ष,’ ‘छतनार बिरवा’, ‘हिंदी पखवाड़े के सात स्वर’, निबंधों में अजितकुमार साहित्य जगत से जिस बच्चन का परिचय कराते हैं, वह बहुत आत्मीय, भाव-विह्वलता से भर देने वाला है।

इन निबंधों में स्मृतियां उमड़-घुमड़ कर आती रहती हैं, लेकिन अजितकुमार उनके साहित्यिक अवदान के मूल्याकंन की आलोचकीय जिम्मेदारी से नहीं भटकते। ‘बच्चनजी की बहुत बड़ी क्षमता थी- उनका मधुर कंठ और उनकी तीव्र भावातिशयता। इसमें कठिन परिश्रम और प्रबल अनुशासन को जोड़ कर उन्होंने अपने लिए जो रचनात्मक विन्यास बुना, उसमें छोटी-बड़ी तमाम चीजों के लिए खासी जगह थी, मसलन एक निश्चित रीति से अपना हस्ताक्षर करना, अपनी प्रत्येक रचना के लिए कोई खास धुन या लय तैयार करना, यह ध्यान रखना कि वह उसी विशेष रीति से बार-बार श्रोताओं तक संप्रेषित होती रहे, अपने काव्यानुभवों के प्रति गंभीर दृष्टिकोण बनाए रखना… अपने नाम आए सभी पत्रों का तुरंत उत्तर देना, कभी भी जन संपर्क के प्रति उदासीन दृष्टिकोण नहीं अपनाना… आदि।

नागार्जुन पर अजितकुमार ने कोई संस्मरण नहीं लिखा; सीधे जनकवि के रूप में उनका मूल्याकंन किया है। दिनकर पर शिवसागर मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक ‘दिनकर एक सहज पुरुष’ से चर्चा शुरू करते हैं- ‘एक आत्मीय अंतरंग छवि’ के रूप में। यहां वे दिनकर की घर-परिवार और रिश्तों-नातों से बढ़ती विरक्ति की चर्चा करते हैं। ‘कवि की राष्ट्रीय चेतना’ में दिनकर की राष्ट्रीय चेतना को तीन सोपानों में वर्गीकृत करते हैं।

‘कविता का वैभव’ लेख में अजितकुमार ने केदारनाथ अग्रवाल के साथ आत्मिक लगाव को उद्घाटित किया है। केदारनाथ अग्रवाल की प्रगतिवादी दृष्टि और चर्चित कविताओं का मूल्यांकन किया है। यहां केदारनाथ अग्रवाल के प्रति जो आदर, विश्वास, प्रशंसा है, उसी के आलोक में काव्य-विवेचना की है, जो आलोचना के लिहाज से किसी सुस्पष्ट दिशा या महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष-स्थापना तक नहीं पहुंचती।

‘विचारों के आलोक में छिपा एक कवि’, ‘भूलभुलैया में अटक जाना’, ‘शमशेर की शमशेरियत’ लेखों में उन्होंने शमशेर को अपने सबसे प्रिय कवि, सुहृद, आत्मीय रूप में चित्रित किया है। तीनों लेखों में कविता से ज्यादा उनकी स्मृतियां हैं। स्मृतियों के बीच में शमशेर की कविता का मूल्याकंन भी वे करते चलते हैं। शमशेर की कविताओं को वे मनोदशा- ‘मूड’- की कविताएं मानते हैं।

भवानीप्रसाद मिश्र पर उनके पांच लेख हैं- ‘शब्दों का समवेत स्वर’, ‘सतपुड़ा के जंगल और ‘गीतफरोश’, ‘सीढ़ियां चढ़के सोना’, ‘दो कविताएं’ और ‘शताब्दी वर्ष में’। अजितकुमार उन पर छायावादी प्रभाव से लेकर उनकी प्रकृति-अनुराग से रंगी कविताओं, प्रेम, सौंदर्य की आत्माभिव्यक्ति को निरखते-परखते हैं। ‘गीतफरोश’ की कविताओं को ‘लैंडस्केप’ मानते हैं।

सुमित्रानंदन पंत की तरह भवानीप्रसाद मिश्र की प्रकृति संबंधी कविताएं अजितकुमार को मोहती हैं। भवानीप्रसाद मिश्र का सस्वर-ओजस्वी कवितापाठ मुग्ध करता है। ‘सतपुड़ा के जंगल’ की कविताओं को हिंदी की सर्वाधिक संश्लिष्ट कविताओं में एक मानते हैं। ‘शताब्दी वर्ष में’ शीर्षक लेख में वे हिंदी जगत में व्याप्त खेमेबाजी, आडंबरपूर्ण व्यवहार को रेखांकित करते हैं, जिसके कारण हिंदी कविता के प्रतिनिधित्व काव्य संकलनों में भवानीप्रसाद मिश्र जैसे कवि को अनदेखा करके कम महत्त्वपूर्ण कवियों को व्यक्तिगत पसंद या विशेष भाव के कारण संकलित कर दिया जाता है। काव्यजगत और हिंदी आलोचना में व्याप्त कपटाचार को पीड़ा के साथ उठाते हैं।

‘सीढ़ियां चढ़के सोना’ लेख में भवानीप्रसाद मिश्र के कविता पाठ के अनूठे अंदाज को वे स्मरण करते और नई कविता को पृष्ठों, पुस्तकों में कैद हो जाने मात्र की पीड़ा को उजागर करते हैं। लेकिन वे विशुद्ध व्यवसायीकरण का विरोध करते हैं। ‘सतपुड़ा के जंगल’ और ‘गीत फरोश’ कविता पर अजितकुमार कवि की हैसियत से कविता के विन्यास और संरचना के स्तर पर उसे व्याख्यायित करते हैं, तो शिक्षक के स्तर पर कविता के पाठ की व्याख्या करते हैं। ‘गीत फरोश’ की कविताओं और भवानीप्रसाद मिश्र पर आसन्न व्यावसायिकता और कविता का मूल्य ले लेने की विवशता का भी वे जिक्र करते हैं। कविता का कोई मूल्य वसूला जाए या नहीं, यह अंतर्द्वंद्व भी उद्घाटित होता है। (पूनम सिंह)

सात छायावादोत्तर कवि: अजितकुमार; साहित्य भंडार, 50 चाहचंद, इलाहाबाद; 50 रुपए।

………………………..

भले दिनों की बात थी

विमल चंद्र पांडेय जटिल और संश्लिष्ट अभिव्यक्ति वाले कथाकार हैं। वे सहज और साधारण को व्यंजनागर्भी बनाने की गहरी संभावनाओं से युक्त हैं। उनके पास स्थितियां परिदृश्य की तरह आती हैं। यह परिदृश्य मौजूदा भारत के विसंगत हालात में एक आत्मविखंडित होती चेतना की तरह उतरता है। यानी बात केवल भूमंडलीकरण की या उत्तरआधुनिकता या उनके दबाव में तिड़कती परंपरागत समाज-व्यवस्था की नहीं है, बल्कि यह भी है कि कैसे यथार्थ की यह उथली या ऊपरी परत हमारी युवा मानसिकता की रचनाशीलता को पुन: गढ़ती है। इसकी पृष्ठभूमि में लीक से उतरे नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद मौजूद नजर आती है, जो एकबारगी भयभीत करने से कम असर नहीं रखती।

‘भले दिनों की बात थी’ की रूपरेखा भी कुछ ऐसी ही है- ऊपर से सहज साधारण, व्यंजना में गहन और जटिल। भूमंडलीकृत होने के दबाव में हमारी युवा पीढ़ी जिस उत्तर-आधुनिक भंगिमा वाली अकादमियों से एक विवश बंधन में बंधी नजर आती है, वह उसे जितनी ‘ताकत’ देती है, उससे ज्यादा ‘जमीन’ से उसे बेदखल करती है। मूल्यों-संस्कारों के संकट के रूबरू यह पीढ़ी यह तय नहीं कर पाती कि उसे जमीन खोकर भटकते रह जाने की मर्यादा को कैसे हासिल करना है?

‘भले दिनों की बात थी’ किशोर मानसिकता का आदर्शीकरण है, जो यथार्थ को कठोर जमीन पर कसा जाने के बाद पाठक के सामने बहुत बड़े सवाल खड़े कर जाता है।

भले दिनों की बात थी: विमल चंद्र पांडेय; आधार प्रकाशन, एससीएफ 267, सेक्टर-16, पंचकूला, हरियाणा; 300 रुपए।

………………………..

घर की राह

प्रेमचंद के समय में नवलेखन की दिशा क्या थी, यदि यह जानना हो तो इंद्र बसावड़ा के उपन्यास ‘घर की राह’ को मानक बनाया जा सकता है। कथा सम्राट प्रेमचंद लेखक के इस उपन्यास पर इतने मोहित हो गए थे कि उन्होंने ‘दो शब्द’ के अंतर्गत लिखा: ‘‘इस रचना में जो मौलिकता, चरित्रों के मर्म तक पहुंचने की जो शक्ति, कल्पना को जो विस्तार, वर्णन शैली का जो प्रवाह है, वह कह रहा है कि वहां ऊंचे दरजे की प्रतिभा है और वह चुप बैठने वाली नहीं है। यह उपन्यास इस बात का प्रमाण है कि हमारे साहित्य का भविष्य कितना आशापूर्ण है।’’

प्रेमचंद जैसे कथाकार ने जिस उपन्यास को जीवन का जीता-जागता चित्र बताया था, उसे आज के पाठकों के लिए धरोहर ही कहा जा सकता है। शोधार्थी और कथा-रसिक इंद्र बसावड़ा की इस कथाकृति में बहुत कुछ ऐसा पाएंगे, जो संभवत: कथा साहित्य में पहली बार आया है।

घर की राह: इंद्र बसावड़ा, संपादक- सत्यकाम; सामयिक बुक्स; 3320-21, जटवाड़ा, दरियागंज, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली; 350 रुपए।

………………………….

इस खंडित समय में

युवा कवि रोहित कौशिक सामाजिक और राजनीतिक तौर पर वर्गचेतस रचनाकार हैं। आकस्मिक नहीं कि रोहित का कवि पाठकों से सीधे संवाद करता है। यह गुण कवि की जनसंबद्धता का ही परिणाम है। वह उन तमाम नकारात्मक और ध्वंसात्मक तत्त्वों को लक्षित करता है, जो इस देश-समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे तत्त्वों के हाथों में कहीं जाति, कहीं नस्ल तो कहीं धर्म और कहीं धर्मग्रंथों के हथियार हैं। संदर्भत: कवि की ‘आओ’, ‘इंसान बनने में’, ‘दंगा’, ‘इस खंडित समय में’ और ‘कहां भेजोगे’ शीर्षक कविताएं उल्लेखनीय हैं। यहीं रोहित प्रतिरोधी चेतना के कुछ व्यक्तियों को भी याद करते हैं।

संग्रह में गांव, किसान, स्त्री, बाजार आदि को लेकर अनेक मार्मिक और अर्थपूर्ण कविताएं हैं। एक ओर कवि को गांव और अन्नदाता का छीजते चले जाना सालता है, तो दूसरी ओर ‘विलासिता को आवश्यकता’ में तब्दील करते बाजार का हमारे सिरों पर आ बैठना।

इस खंडित समय में: रोहित कौशिक; शिल्पायन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स; 10295, लेन नं. 1, वैस्ट गोरख पार्क, शाहदरा, दिल्ली; 250 रुपए।