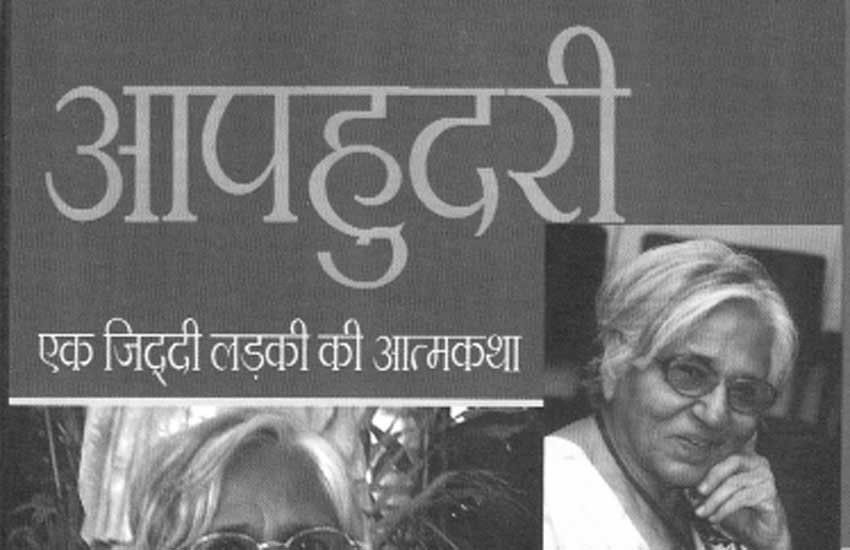

आत्मकथा जिंदगी का आलोचनात्मक दस्तावेज होती है। यह कहा जाता है कि आत्मकथा लेखन को शीशे की तरह पारदर्शी व साफ होना चाहिए। आॅडेन के अनुसार, आत्मकथा अपने आप को समझने की ओर उन्मुख एक सच्चा और गंभीर आत्मपरीक्षण है, इसलिए वह लेखक के निजी ब्योरों तक महदूद नहीं रहती। प्रसिद्ध सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता व लेखिका रमणिका गुप्ता ने अपनी आत्मकथा का शीर्षक ‘आपहुदरी’ दिया है- आपहुदरी अर्थात अपने मन की करने वाली, सारी सीमाओं को तोड़ने वाली, किसी की भी न मानने वाली। भूमिका में वह कई बातें लिखती हैं- मैंने बुरी होने का दंश झेला है, हालांकि मैं मानती हूं कि मैं बुरी नही हूं। मुझे बदलाव प्रिय हैं… नदी को न पत्थर बांध सकते हैं न बांध। नदी तब तक नहीं रुकती जब तक उसका पानी का स्रोत खत्म नहीं हो जाता और मैंने अपने भीतर की स्त्री के स्रोत को कभी खत्म नहीं होने दिया। उनकी कहानी रमणा से शुरू होती है, वह रमणा जो आज रमणिका गुप्ता हैं, रमणा से रमणिका गुप्ता बनने की पूरी प्रक्रिया है आपहुदरी। किसी सामान्य लड़की की तरह रमणा की कहानी शुरू होती है। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बंधनों को तोड़ कर अपना जीवन जीती है, समाज के भी और देह के भी।

पारिवारिक उपेक्षाएं, वर्जनाएं उसे और दुर्धर्ष बनाती हैं। बचपन में नौकर और मास्टर के द्वारा किया गया शारीरिक शोषण उसके देह का डर कहीं उड़ा ले जाता है, और जिस रास्ते पर वह चलती है वह केवल वही कर सकती है, और कोई नहीं। कई अन्य महिला कथाकारों ने भी आत्मकथाएं लिखी हैं, प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा, चंद्रकांता सोनरेक्सा आदि, लेकिन उन सारी आत्मकथाओं में उनके साथ हुए शोषण का सारा दोष बाहर वालों पर है, वहां भी बचपन में शोषण करने वाला नौकर अथवा कोई परिचित रिश्तेदार ही है, जबकि आपहुदरी भी पाठक में संवेदना अवश्य जगाती है लेकिन उसके बाद लगातार हैरान करती चली जाती है।

लेखिका ने अपने बचपन की तमाम छोटी-बड़ी घटनाओं को वर्णित किया है। सामंती परिवारों के अंदर रिश्तों की सच्चाइयों में वह स्वयं को केंद्र में रख कर देखती हैं। बचपन का रोमानी प्रेम और उस रोमानियत के पर कतरते पौरुषिक वीभत्स चेहरे (नौकर, मास्टर, हरबंस) इन सब के बीच डूबती-उतराती बुद्धू और बदशक्ल तथा बुरी और जिद््दी लड़की बाहर से कठोर लेकिन भीतर से बहुत महत्त्वाकांक्षी बन रही थी, जो नृत्य सीखती है, फिल्मों में नायिका की ही भूमिका लेना चाहती है। दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती है। वह मानती हैं कि उन्होंने जो कुछ पाया अपने सामंती परिवेश से पाया। इस सामंती परिवेश में अनेक टूटते-बिगड़ते रिश्ते हैं। ‘आपहुदरी’ में वह अनेक पारिवारिक रिश्तों की छानबीन करती हैं- माता-पिता, नाना-नानी, चाचा, ताया, बुआ, भाई-भाभी, यहां तक कि नाना, मौसी के रिश्ते के बीच वह उस समय के रिश्तों के खुलासे करती हैं। वह कहती हैं कि मैंने उचित-अनुचित की चिंता नही की… मैंने तो कसौटियां ही बदल दी थीं।

बचपन के अयाचित, अवांछित अनुभवों के बावजूद युवा रमणा प्रेम करती है। वह कभी अपनी बुआ के लड़के जितेंद्र में और कभी हमीद की सपनीली आंखों मे प्रेम तलाशती है। वह वेद प्रकाश गुप्ता से प्रेम विवाह करती हैं और पुरानी रूढ़ियों को भी ध्वस्त करती हैं। फिर चाहे विवाह-पूर्व पति के साथ संबंध बनाना हो, बूढ़े सेवानिवृत्त फौजी अफसर की सेक्स संबंधी इच्छाओं की पूर्ति करना हो, साथ ही वह अपनी भाभी के साथ समलैंगिंक संबंधों की भी चर्चा करती हैं। सरकारी अधिकारी पति के साथ उनका अनेक शहरों में जाना होता है, जहां वह अपने व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं को उजागर करती हैं- कविता लेखन, कहानी लेखन, नृत्य, संगीत और अभिनय आदि।

बेटे को जन्म देने के बाद रमणा को लगता है कि उसकी जिंदगी रुक-सी गई है। न तो केवल बच्चे पालने के लिए घर पर बैठना और न केवल पति परायणा बन कर रहना उनके जीवन का उद््देश्य है, इसलिए वह स्वावलंबन की नई तलाश शुरू करती हैं। अपनी कहानी कहते हुए वह कई जगह स्वीकार करती हैं कि बंधना उन्हें स्वीकार्य नहीं है। पढ़ाई के साथ-साथ नृत्य, (कत्थक, भरतनाट्यम) संगीत, अभिनय में स्वयं को आजमाने की इच्छाएं रमणा को कई व्यक्तियों के संपर्क में लाती हैं जिनके साथ उसके विवाहेतर संबंध स्थापित होते हैं। स्वावलंबी होने की यह जिद उसे एक अलग प्रकार के अनुभव से दो-चार करवाती है। यहां वह कुछ दफ्तरी लोगों द्वारा किए गए शोषण का शिकार होती है- आर्थिक, मानसिक और शारीरिक भी।

यह जानकर आश्चर्य होता है कि जो लड़की अपनी बात मनवाने के लिए अड़ जाती है, कैसे वह अवांछित स्थितियों का विरोध नहीं कर पाती और यह कहती है कि मुझे संबंध बनाना पड़ा। हालांकि कई जगह वह खुद स्वीकार करती हैं कि अपनी महत्त्वाकांक्षा पूरी करने के लिए मैं अपमानित होकर भी पुरुष की कुत्सित अभिलाषा पूरी करने का हथियार स्वयं बना रही थी। वह अपना बच्चा न होने का आॅपरेशन करवा लेती हैं ताकि मुक्त रूप से नृत्य सीख सकें और मुक्त रूप में प्रेम को पा सकें।

1960 के बाद रमणिका के जीवन के एक और संघर्षी तथा रचनात्मक दौर की शुरुआत होती है। पति के साथ धनबाद पहुंच कर रमणिका सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ती हैं। केदला, झारखंड की कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के लिए, आदिवासियों, दलितों, किसानों, स्त्रियों के अधिकारों की लड़ाई में शामिल होती हैं। वहीं वह यूनियन लीडरों, गॉडफादरों, खदान मालिकों और मजदूर संगठनों की पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हुए उन्हीं के बीच संघर्ष करती हैं। वह अलग-अलग बंट चुके गुटों के बीच स्वतंत्र नेता बन कर उभरती हैं। लेकिन इसी वर्चस्ववादी राजनीति के कारण उनका कांग्रेस से मोहभंग होता है और वह कांग्रेस छोड़ कर सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ जाती हैं।

‘रमणिका फाउंडेशन’ की अध्यक्ष रमणिका गुप्ता की आत्मकथा एक जीवट महिला की आत्मकथा है जो अपने नियम-कायदे स्वयं तय करती हैं और ठसक से उन पर चलती भी हैं। वह लोगों की परवाह नहीं करतीं। वह कहती हैं कि मैंने कसौटियां ही बदल दीं। शायद इसीलिए वह आपहुदरी हैं। (वीणा शर्मा)

आपहुदरी: रमणिका गुप्ता; सामयिक प्रकाशन, 3220-21, जटवाड़ा, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, दिल्ली-2

…………………………

खाली नाम गुलाब का

प्रख्यात इतालवी कथाकार, सौंदर्यशास्त्री और साहित्य-चिंतक अम्बर्तो इको की यह क्लासिक औपन्यासिक कृति चौदहवीं सदी के एक ईसाई मद में घटित रोमांचकारी घटनाओं का वृत्तांत है। मठ में एक के बाद एक होती आधा दर्जन से ज्यादा संन्यासियों की रहस्यमय हत्याएं और उपन्यास के मुख्य चरित्र, फ्रांसिस्कन संन्यासी और पंडित ब्रदर विलिमय द्वारा इस रहस्य को भेदने की कोशिशें, एक दूसरे स्तर पर ज्ञान की किलेबंदी तथा उसे तोड़ने के विलक्षण रूपक में फलित होती हैं, जिसमें पुस्तकें और बौद्धिक प्रत्यय, पठन, ज्ञान और जिज्ञासा के संवेग, धार्मिक आस्था और श्रद्धा के उत्कट, हिंसक आवेग जैसी अनेक चीजें अपनी असाधारण ऐद्रिंयता के साथ हमारे अनुभव का हिस्सा बनती हैं। एक ओर चौदहवीं सदी के ईसाई जगत के धर्मपरीक्षणों और धर्मयुद्धों की पृष्ठभूमि में घटित होती रहस्य और रोमांच से भरी रक्तरंचित घटनाएं और दूसरी ओर, मानो, यूरोपीय रेनेसां और एनलाइटनमेंट की अगुआई करते, बेहद सघन, लेकिन उतने ही प्रांजल और अंतदृष्टिपूर्ण बौद्धिक विमर्श, एक दूसरे से अंतर्गुम्फित होकर, एक दूसरे में रूपांतरित होकर जिस महान त्रासद रूपक की रचना करते हैं, वह इस उपन्यास का चमत्कृत कर देने वाला अनुभव है।

खाली नाम गुलाब का: अम्बर्तो इको; अनुवाद: मदन सोनी; राजकमल प्रकाशन प्रा लि, 1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-2; मूल्य- 800 रुपए।

………………………..

दासता के बारह बरस

यह एक अश्वेत अमेरिकी सोलोमन नॉर्थअब की दिल दहलाने वाली आपबीती है। सोलोमन वाशिंगटन में रहने वाले एक स्वतंत्र नागरिक थे। करीब 175 साल पहले उनका अपहरण करके उन्हें दास-प्रथा वाले दक्षिणी इलाके में बेच दिया गया था। बारह साल तक अपने घर-परिवार से बहुत दूर एक दास के रूप में उन्होंने भयानक शारीरिक और मानसिक यातनाएं झेलीं। लेकिन मानना पड़ेगा कि इस कुप्रथा का सबसे ज्यादा दंश अफ्रीकियों ने झेला है। अपना काली चमड़ी की वजह से उन्हें हर जगह भेदभाव का शिकार होना पड़ा।

सोलोमन के संस्मरणों की यह पुस्तक इतनी अवधि बीत जाने के बावजूद इसीलिए प्रासंगिक बनी हुई है कि इतने अरसे बाद हॉलीवुड में उस पर फिल्म बनती है, जिसे नौ ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया जाता है और गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी नवाजा जाता है। ‘दासता के बारह बरस’ एक दास का भोगा हुआ यथार्थ है, जिसमें भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, स्वतंत्रता गंवाने की पीड़ा है, परिवार से बिछड़ने का दुख है और घोर अन्याय एवं अत्याचारों से उपजा आक्रोश भी है, मगर जो कुछ भी है, वह सौ फीसदी खरा सच है।

इसे पढ़ते हुए भारतीय पाठक उन दलितों के दुख का भी अनुभव कर सकते हैं जो जाति प्रथा की वजह से आज भी अपमान और भेदभाव झेल रहे हैं। उन पर आदिवासी समुदायों की पीड़ा को भी इसके जरिेए समझा जा सकता है जो उसी तरह से शोषक वर्ग के लालच का शिकार हुए हैं और आज भी हो रहे हैं।

दासता के बारह बरस: सोलोमन नॉर्थअप; अनुवाद: मुकेश कुमार; भारतीय ज्ञानपीठ, 18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली- 32; मूल्य: 320 रुपए।

……………………………………

खुशवंत सिंह की संपूर्ण कहानियां

इस पुस्तक में खुशवंत सिंह की सभी कहानियां सम्मिलित हैं। उनकी कहानियां समाज के यथार्थ की सच्चा और जीती-जागती तस्वीर प्रस्तुत करती हैं, चाहे वह कितनी ही कटु या अप्रिय क्यों न लगें। उन्हें किसी भी प्रकार के आडंबर से नफरत थी और वे अपनी साफगोई के लिए जाने जाते थे। स्त्री-पुरुष यौन संबंधों पर भी वे उतनी ही बेबाकी से बिना किसी लाग-लपेट के लिखते थे, जिनके कारण कई बार उनके लेखन को अश्लील माना जाता था। खुशवंत सिंह की कहानियां कहीं व्यंग्यपूर्ण हैं, तो कहीं समाज के ठेकेदारों का पर्दाफाश करते हुए उनके सत्य को उजागर करती हैं और कहीं अपनी मार्मिकता को छू लेती हैं।

खुशवंत सिंह की संपूर्ण कहानियां; अनुवाद: महेंद्र कुलश्रेष्ठ; राजपाल एंड सन्ज, 1590, मदरसा रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली- 6: मूल्य: 395 रुपए।