सुधीर कुमार

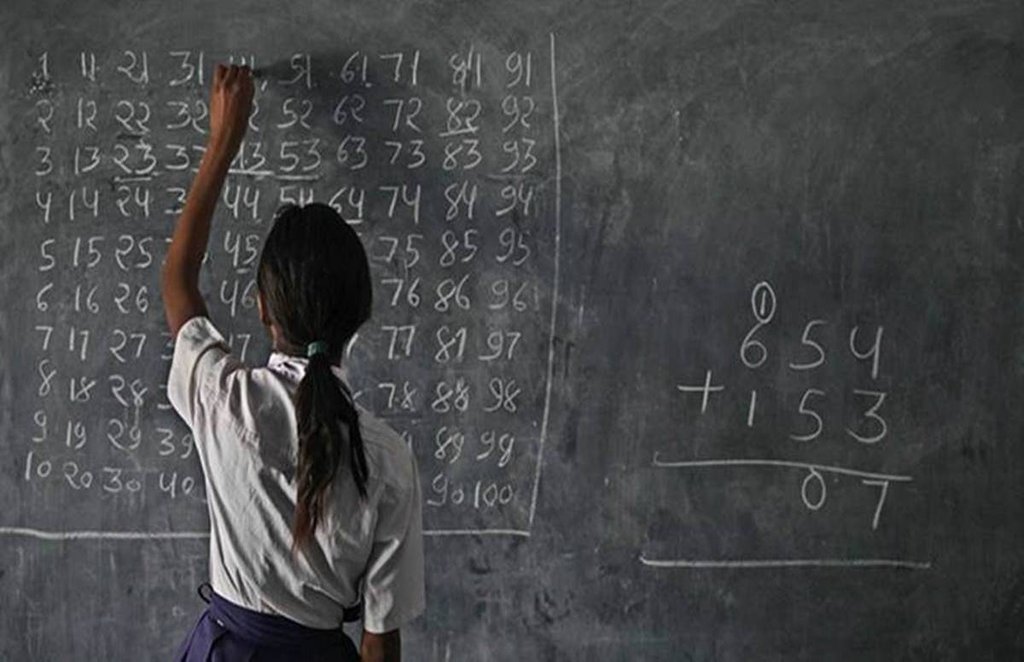

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पिछले दिनों निरक्षरता उन्मूलन के लिए ‘पढ़ना-लिखना अभियान’ की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद 2030 तक देश में साक्षरता दर को सौ फीसद तक हासिल करना, महिला साक्षरता को बढ़ावा देना और अनुसूचित जाति व जनजाति सहित दूसरे वंचित समूहों के बीच शिक्षा को लेकर अलख जगाना है। खास बात यह है कि इस अभियान के जरिए लोगों को साक्षर बनाने के साथ-साथ उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा।

यह अभियान ‘साक्षर भारत-आत्मनिर्भर भारत’ के ध्येय को भी चरितार्थ करेगा। संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वर्ष 2009 में ‘साक्षर भारत कार्यक्रम’ शुरू किया गया था, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर को अस्सी फीसद तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर चौहत्तर फीसदी थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के हाल के सर्वेक्षण में वर्तमान में देश की औसत साक्षरता दर करीब 77.7 प्रतिशत आंकी गई। यह अब तक की सर्वाधिक साक्षरता दर है और आजादी के समय की साक्षरता दर के मुकाबले चार गुना अधिक भी। हालांकि तमाम सरकारी व गैर-सरकारी प्रयासों के बावजूद देश में संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य अभी भी अधूरा है।

निरक्षरता से बड़ा अभिशाप कोई नहीं है। गरिमामयी और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति को साक्षर होना बहुत जरूरी है। साक्षरता के अभाव में व्यक्ति अपनी क्षमताओं से भी अनभिज्ञ रहता है, जिससे एक कुशल मानव संसाधन के रूप में वह स्वयं को समाज में स्थापित नहीं कर पाता। वह अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति भी सचेत नहीं हो पाता। इस तरह वह समाज में उपेक्षित जीवन जीने को विवश रहता है।

चूंकि साक्षर व जागरूक समाज ही देश को उन्नति की राह पर अग्रसर रखता है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा तक सबकी समान पहुंच हो। साक्षरता दर के मामले में केरल, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम जैसे राज्यों के आंकड़े जहां उत्साहित करते हैं, वहीं आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तेलंगना और उत्तर प्रदेश के आंकड़े निराश करने वाले हैं। दरअसल साक्षरता दर में कमी के पीछे कई कारण उत्तरदायी रहे हैं।

आबादी के हिसाब से स्कूल व शिक्षकों की कमी, शौचालय का अभाव, गरीबी की समस्या, ग्रामीण अंचलों में शिक्षा को लेकर जागरूकता का अभाव आदि ऐसी परंपरागत समस्याएं हैं, जिनके समाधान के बिना संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग भारत में हैं। भारत की मौजूदा साक्षरता दर विश्व की साक्षरता दर जो चौरासी फीसद है, से कम है। ऐसे में भारत का नया साक्षरता अभियान निरक्षरता के उन्मूलन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

पिछले दिनों स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर केंद्रित वार्षिक रिपोर्ट- एनुअल स्टेटस आॅफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर)-2020 के प्रथम चरण के रिपोर्ट जारी की गई थी। इसके नतीजे बताते हैं कि ग्रामीण भारत में इस वर्ष भी शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना के कारण सभी स्तरों पर शिक्षा प्रभावित हुई है। असर के सर्वेक्षण में शामिल बच्चों में से करीब चालीस फीसद बच्चों के पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है।

निजी स्कूलों द्वारा इस दौरान नियमित आॅनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, लेकिन यह सुविधा सरकारी स्कूलों के बच्चों को नसीब नहीं हुई! जो अभिभावक शिक्षित और जागरूक हैं, वे बच्चों को पढ़ाई में खुद भी मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे छात्र जिनके अभिभावक निरक्षर हैं, जाहिर है उन्हें पढ़ाई से मोह भंग होने में देर नहीं लगी होगी। आदिवासी बहुल इलाकों में जहां दोपहर का भोजना योजना ही बच्चों को स्कूल की ओर खींचने का काम करती है, वहां के बच्चों का यह पूरा साल बर्बाद हो गया। इस दौरान खेती-बाड़ी अथवा घरेलू कार्यों में ध्यान लगाने से पढ़ाई से ध्यान हटना स्वाभाविक है। स्कूल कब खुलेंगे और खुलने के बाद इनमें से कितने बच्चे पुन: स्कूल परिसर में कदम रखेंगे, यह बड़ा सवाल है।

साक्षरता दर हासिल नहीं कर पाने का एक बड़ा कारण शिक्षकों की कमी रहा है। इसलिए स्कूलों में नामांकित बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से महरूम हैं। सरकार के मुताबिक देश में दस लाख से ज्यादा स्कूली शिक्षकों के पद खाली हैं। शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। ऐसे में बिना शिक्षकों के शिक्षा व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी? बिहार में शिक्षकों के पौने तीन लाख पद और यूपी में सवा दो लाख पद खाली हैं।

आंध्रप्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षकों के पदों की रिक्तता का ही परिणाम है कि देश के अधिकांश विद्यालयों में छात्र और शिक्षक का अनुपात बेमेल है। यों तो सरकार ने छात्र व शिक्षक के अनुपात 40:1 आदर्श माना है, लेकिन शिक्षकों की कमी से जूझते अधिकांश विद्यालयों में यह अधूरा है।

कई स्कूलों में बच्चों की कमी के कारण भी यह स्थिति विषम बनी हुई है। अगर दुनिया के दूसरे देशों पर नजर डालें तो छात्र-शिक्षक अनुपात के मामले में हम बहुत पीछे हैं। पोलैंड, आइसलैंड और स्वीडन में जहां केवल दस छात्रों पर ही एक शिक्षक की व्यवस्था है, वहीं क्यूबा, एंडोरा और लक्जमबर्ग में यह अनुपात 9:1 है। कुवैत, बरमूडा और सेंट मैरिनो में केवल छह विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है।

शिक्षा पर खर्च के मामले में भारत की स्थिति काफी खराब है। शिक्षा पर खर्च के मामले में भारत का दुनिया में एक सौ छत्तीसवें स्थान पर है। जापान और क्यूबा जैसे देश अपने बजट का दस फीसद हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते हैं, जबकि नार्वे, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका में जीडीपी का छह फीसद से अधिक हिस्सा शिक्षा पर लगाया जाता है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार ने शिक्षा में जीडीपी का छह फीसद हिस्सा खर्च करने का लक्ष्य रखा है। मालूम हो कि 1964 में शिक्षा सुधार के लिए गठित कोठारी आयोग ने भी सकल घरेलू उत्पाद के छह फीसद हिस्से को शिक्षा पर व्यय की सिफारिश की थी। साढ़े पांच दशक बाद भी सरकारें शिक्षा में पर्याप्त निवेश को लेकर गंभीर नहीं हुई हैं।

राष्ट्रीय साक्षरता दर को सौ फीसद तक ले जाने के अलावा भारत के समक्ष स्त्री-पुरुष साक्षरता के अंतर को कम करना भी एक चुनौती बनी हुई है। शिक्षा में लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए इस अंतर को मिटाना बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र ने अगले दस साल में पूरी दुनिया से सभी क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने का संकल्प लिया है। भारत में पिछले तीस सालों में स्त्री-पुरुष साक्षरता दर का अंतर दस फीसदी तक तो घटा है, लेकिन पिछली जनगणना के अनुसार अभी भी स्त्री-पुरुष साक्षरता दर में सत्रह फीसद का अंतर है।

पिछली जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 है, वहीं महिलाओं में इसका प्रतिशत केवल 65.46 है। शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक विषमता बढ़ने के कई कारण हैं। बालिकाओं की शिक्षा के प्रति आज भी समाज का एक हिस्सा जागरूक नहीं हुआ है। ग्रामीण समाज में अभिभावक बालिका शिक्षा पर पर्याप्त जोर नहीं देते हैं।

इसी का परिणाम है कि बेटियां दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा भी ढंग से पास नहीं कर पाती हैं और उनका विवाह कर दिया जाता है। रूढ़िवादी सोच के कारण लोग बेटियों की शिक्षा को महत्त्व नहीं देते। इसलिए साक्षरता के प्रसार के साथ महिलाओं और पुरुषों के बीच साक्षरता के लैंगिक अंतर को पाटना भी अत्यंत आवश्यक है। यह अंतर जितना कम होगा, सामाजिक तौर पर देश उतना ही मजबूत बनेगा।