अली खान

हाल में जारी केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक देश के अठारह राज्यों के दो सौ उनचास जिलों का भूजल खारा है, जबकि तेईस राज्यों के तीन सौ सत्तर जिलों में सामान्य मानक से अधिक फ्लोराइड पाया गया। इक्कीस राज्यों के एक सौ चौवन जिलों में आर्सेनिक की शिकायत है। इसी तरह कैडमियम 24 जिलों के भूजल में, 94 जिलों में लेड, 341 जिलों में आयरन और 23 राज्यों के 423 जिलों के भूजल में नाइट्रेट की मात्रा सामान्य से अधिक मिली। कृषि प्रधान राज्य उत्तर प्रदेश के 59, पंजाब के 19, हरियाणा के 21 जिलों और मध्य प्रदेश के 51 जिलों के भूजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक पाई गई है।

बता दें कि इन जिलों में रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग और सिंचाई की अवैज्ञानिक तकनीक के चलते यह समस्या पैदा हो रही है। जल में बढ़ती नाइट्रेट की मात्रा पाचन क्रिया और सांस लेने की तकलीफ को बढ़ा रही है। संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्रीय भूजल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भूजल प्रदूषण का ब्योरा दिया। इसके मुताबिक देश के चार सौ से अधिक जिलों के भूजल में घातक रसायन घुलने से पीने के स्वच्छ और शुद्ध जल का गंभीर संकट पैदा हो गया है।

कई जिलों के भूजल में जहां पहले से ही फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन और भारी तत्त्व निर्धारित मानक से अधिक था, वहीं ज्यादातर जिलों में नाइट्रेट और आयरन की मात्रा बढ़ रही है। भूजल में नाइट्रेट बढ़ने के पीछे मानवजनित अतिक्रमण को जिम्मेवार बताया गया है। गौरतलब है कि उन राज्यों के भूजल में नाइट्रेट ज्यादा बढ़ रहा है जहां सघन खेती में रासायनिक खाद का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है।

यूएनओ की ताजा रिपोर्ट बताती है कि विश्व की आधी आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। भारत में तो स्थिति और अधिक भयावह है। ऐसी विकट परिस्थितियों में भूजल में नाइट्रेट की मात्रा का बढ़ना चिंताजनक है। हालांकि लोकसभा में लिखित उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि 24 सितंबर, 2020 की एक अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रव्यापी भूजल की गुणवत्ता के लिए कई सख्त प्रावधान किए गए हैं, जिनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना और जलाशयों और नदियों में गंदा पानी डालने के सारे स्रोतों को बंद करना शामिल है। इसी अधिसूचना के तहत केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से जल जीवन मिशन का संचालन कर रही हैं।

स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक लगभग अस्सी फीसद रोगों का कारण जल है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण तथा औद्योगीकरण जैसे मानवीय कारणों ने हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। भूजल, जो कि देश में जलापूर्ति का एक प्रमुख स्रोत है। इसमें नाइट्रेट की उपस्थिति चिंताजनक है। नाइट्रेट, नाइट्रोजन तथा आक्सीजन के संयोग से बने हुए कई ऐसे यौगिक होते हैं जो मानव के उपभोग हेतु अनेक खाद्य पदार्थों विशेषत: सब्जियों, मांस और मछलियों में पाए जाते हैं।

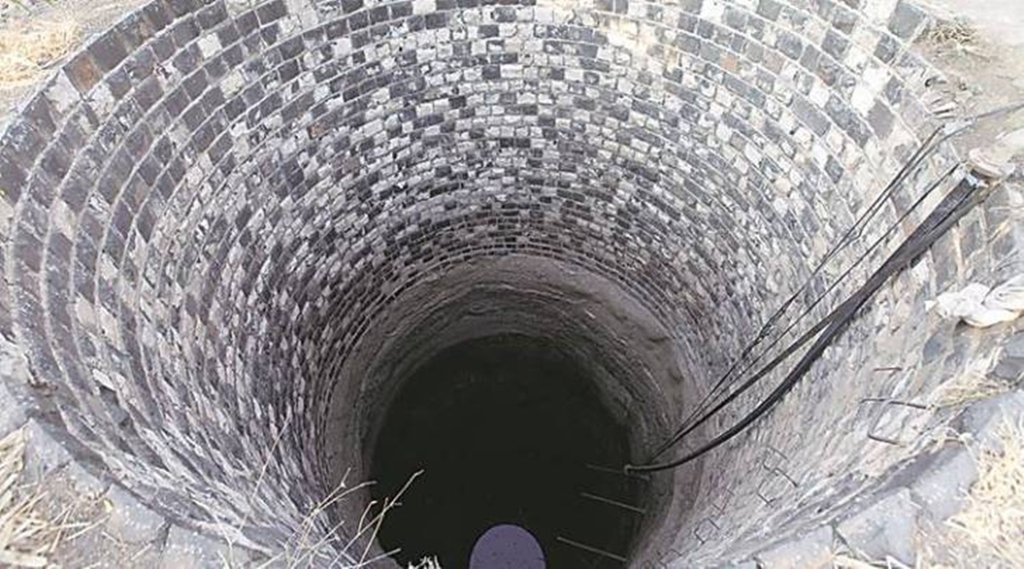

देखा गया है कि नाइट्रेट की जल में अत्यधिक घुलनशीलता तथा मृदा कणों की कम धारण क्षमता के कारण अति सिंचाई या अति वर्षा से खेतों में से बहता पानी अपने साथ नाइट्रेट को भी बहाकर कुंओं, नालों एवं नहरों में ले जाता है। इस प्रकार मनुष्य और पशुओं के पीने का पानी नाइट्रेट द्वारा प्रदूषित हो जाता है।

पिछले वर्षों में देश में नाइट्रोजनीय उर्वरकों की खपत भी बहुत बढ़ी है। देश के कई स्थानों के वैज्ञानिकों ने भूजल में बढ़ती हुई नाइट्रेट सांद्रता का प्रभावी कारक नाइट्रोजन उर्वरक को ही माना है। ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित उर्वरक की अपेक्षा लोग मात्र नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करते हैं, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हुई है।

दरअसल, नाइट्रेट स्वयं स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है, पर इसके नाइट्राइट में अपचयन से निश्चित रूप से इसकी अत्यल्प मात्रा भी घातक हो जाती है। नाइट्रेट जब जल या भोजन के माध्यम से शरीर मे प्रवेश करता है तो मुंह तथा आंतों में स्थित जीवाणुओं द्वारा नाइट्राइट में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो कि सशक्त आक्सीकारक होता है। यह रक्त में विद्यमान हीमोग्लोबीन में उपलब्ध लौह के फैरस रूप को फैरिक में बदल देता है। इस प्रकार हीमोग्लोबिन मैथेमोग्लोबिन में बदल जाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन अपनी आक्सीजन परिवहन की क्षमता खो देता है।

अत्यधिक रूपांतरण की स्थिति में आंतरिक श्वास-अवरोध हो सकता है जिसके लक्षण चमड़ी तथा म्यूकस झिल्ली के हरे-नीले रंग से पहचाने जा सकते हैं। इसे ब्ल्यू बेबी या साइनोसिस भी कहते हैं। छोटे बच्चों में यह रूपांतरण दुगुनी गति से होता है क्योंकि वे मैथेमोग्लोबिनेमिया के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

रूस के वैज्ञानिकों (पेटूकोव तथा इवानोव) ने नाइट्रेट विषाक्तता से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कुप्रभावित करने के परिणाम भी देखे हैं। उन्होंने रूसी बच्चों में ये प्रभाव 105 से 182 मिलीग्राम प्रति लीटर नाइट्रेट सांद्रण में ही प्रेक्षित किए हैं। इसी प्रकार पेयजल में उच्च नाइट्रेट सांद्रण से हृदय संवहनी तंत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखे गए हैं। अनुसंधानों से पता चला है कि उच्च नाइट्रेट युक्त जल तथा जठर कैंसर में गहरा संबंध होता है।

जल में बढ़ती नाइट्रेट की मात्रा मवेशियों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। एक अध्ययन से पता चला है कि दुधारू मवेशियों जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि में नाइट्रेट विषाक्तता देखी गई है। जई, बाजरा, मक्का, गेहूं, जौ, सूडान ग्रास तथा राई घास ऐसे पौधे हैं जिनमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है। अगर चारे को ऐसी भूमि में उगाया जाए, जिसमें कार्बनिक तथा नाइट्रोजन तत्व अधिक हों और नाइट्रोजन उर्वरक अधिक मात्रा में प्रयोग किए गए हों या जल्दी में यूरिया जैसे उर्वरक का छिड़काव किया गया हो तो ऐसी स्थिति में चारे में नाइट्रेट विषाक्तता अधिक हो जाती है।

नाइट्रेट विषाक्तता पशुओं में जठर आंत्रशोध उत्पन्न करता है। चरागाह में चरते हुए पशुओं की इस कारण अचानक मृत्यु भी देखी गई है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर (बरेली) के वैज्ञानिकों ने पारा घास खाने से बछड़ों में अति तेज नाइट्रेट विषाक्तता और बकरियों में चिरकारी नाइट्रेट विषाक्तता लक्षित की है। देश के शुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक नाइट्रेट युक्त जल गर्मियों के दिनों में प्यासे पशु जब एक साथ अधिक पानी पी लेते हैं तो उनमें नाइट्रेट विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है जो कभी-कभी उनकी मृत्यु का कारण भी बन जाती है।

अब सवाल है कि जल में बढ़ती नाइट्रेट की मात्रा को कैसे कम किया जाए? जल में नाइट्रेट की उपस्थिति पर सरकारें गंभीर नजर क्यों नहीं आ रहीं? गौरतलब है कि जल को राज्य सूची का विषय बनाया गया है। पर राज्यों की सरकारें जल में बढ़ते प्रदूषक तत्वों के प्रति ज्यादा शिथिलता बरत रही हैं। केंद्र सरकार का रवैया भी हमेशा से उदासीन रहा है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि पानी को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाए। केंद्र और राज्यों के बीच सम्मति से भूजल सहित जल का बेहतर संरक्षण, विकास और प्रबंधन संभव होगा।

कृषि प्रधान देशों में नाइट्रेट प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुकी है जिसका उन्मूलन नितांत आवश्यक है। जल संसाधन मंत्रालय को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से डार्क ब्लाक्स में स्थित गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए कारगर तंत्र को विकसित करना चाहिए। सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को उपयुक्त और प्रभावी निगरानी तंत्र गठित करना चाहिए। आज जल का संरक्षण हमारा विशेष मुद्दा या सरोकार होना चाहिए, जिससे इस समस्या को विकराल रूप धारण करने से रोका जा सके।