भारतीय दर्शन के तमाम रहस्यवादी भाष्यों की तरह ही संविधान के साथ भी कई ऐसे आख्यान जुड़े हुए हैं, जिनका पुनर्पाठ बहुत ही दिलचस्प होगा। आज वे तमाम लोग इसकी कसमें खा रहे हैं, जो वर्ष 1949 में न सिर्फ इसके उद्देश्यों और कामयाबी को लेकर सशंकित थे, बल्कि जिन्होंने प्राणप्रण से इसे लागू करने का विरोध भी किया था। बहरहाल, बाबा साहब आंबेडकर के अनुयायियों, खासतौर से अनुसूचित जातियों से जुड़ा विशाल समुदाय यह मानता है कि संविधान सभा द्वारा पारित विधान के मुख्य निर्माता डाक्टर आंबेडकर थे। यह एक सामान्य जानकारी है कि वे संविधान की मसविदा समिति के अध्यक्ष थे और इसमें उनके अतिरिक्त अन्य सदस्य भी थे।

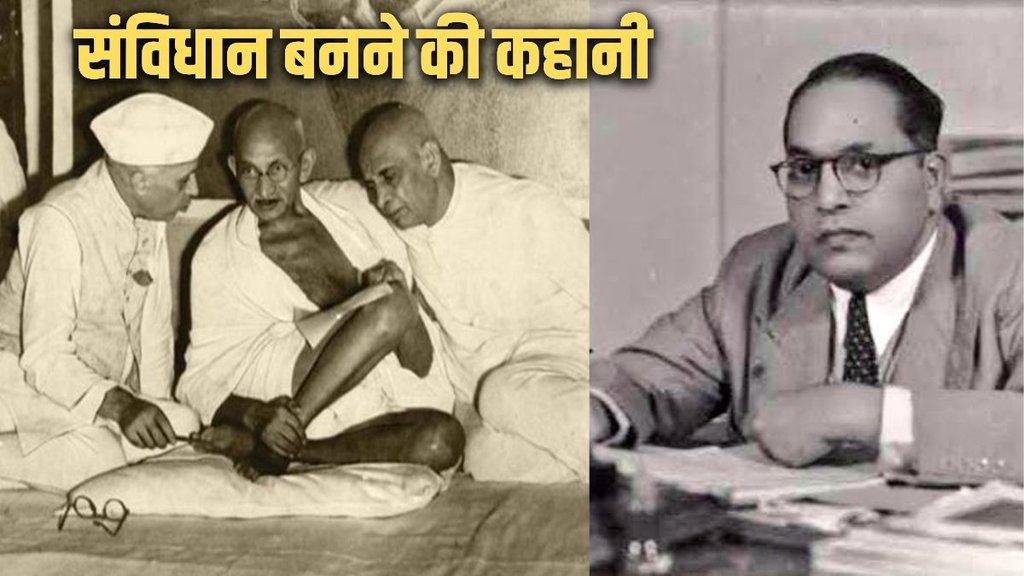

जब संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो तत्कालीन कांग्रेस के बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल मसविदा समिति के अध्यक्ष पद के लिए एक जर्मन संविधान विशेषज्ञ का नाम लेकर महात्मा गांधी के पास वर्धा गए थे। आपसी बातचीत के दौरान महात्मा गांधी ने उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए डाक्टर आंबेडकर का नाम सुझाया और लंबे विमर्श के बाद यह नाम अंतिम रूप से तय हुआ। बाद में एक भाषण में आंबेडकर ने स्वीकार किया कि जब मसविदा समिति की अध्यक्षता का प्रस्ताव उनके सामने आया, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ।

यह अलग बात है कि समिति के कई सदस्य अपने स्वास्थ्य या राजधानी में उपस्थित न होने की वजह से संविधान सभा की कार्यवाहियों में कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाए। अपनी मेधा एवं अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होने पर आंबेडकर ही सदन की सारी कार्यवाहियों में छाए रहे और शायद इसी वजह से यह धारणा बनी कि संविधान उन्होंने बनाया है। तब कांग्रेस के बहुमत वाली संविधान सभा पूरी तरह से निर्णायक भूमिका में थी और वही हर प्रावधान पर लंबी बहसों के बाद अंतिम निर्णय लेती थी।

‘संविधान को जला दिया जाना चाहिए…’ डॉ. भीमराव अंबेडकर ने आखिर ऐसा क्यों कहा था?

यह उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत और 26 जनवरी 1950 को देश में लागू संविधान खुद आंबेडकर की भी पहली पसंद नहीं था। उन्होंने ‘यूनाइटेड स्टेट्स आफ इंडिया’ के संविधान के नाम से एक मसविदा तैयार किया था और उसे अपने कुछ मित्रों के बीच वितरित भी किया था। इसमें बीमा और बड़े उद्योगों का नियंत्रण राज्य के अंतर्गत रखने की बात की गई थी और हिंदू महिलाओं के उन सब अधिकारों का जिक्र था, जिसे वे चाहते हुए भी हिंदू कोड बिल में शामिल नहीं करा सके थे। कांग्रेस और नेहरू से उनकी दूरी के पीछे यह भी एक बड़ा कारण था।

भारतीय संविधान सभा जब देश के लिए एक नया और सही अर्थों में पहला संविधान बनाने बैठी, तो उसके सामने एक अनूठी चुनौती थी। इस चुनौती की तरफ खुद डाक्टर आंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समक्ष मसविदा समिति के अध्यक्ष की हैसियत से अपनी चिंता का इजहार किया था। जिसमें उनकी बात उस विसंगति की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर रही थी, जिसमें राजनीतिक समानता की बात करने वाले देश में अभी सामाजिक समानता एक दूर का सपना बना हुआ था। जिस समाज के लिए यह संविधान बनाया जा रहा था, वह वर्ण व्यवस्था से संचालित होने वाला समूह था, जिसमें स्त्रियों समेत समाज के बहुसंख्यक वर्गों को एक सामान्य मनुष्य की तरह से जीने का भी अधिकार नहीं था।

खुद आंबेडकर अपने पूरे प्रयास के बावजूद हिंदू महिलाओं को बराबरी के अधिकार दिलाने वाले हिंदू कोड बिल के कई अंश पारित नहीं करा सके। लोकतंत्र का मुख्य आधार बराबरी होता है और आंबेडकर की यह चिंता जायज लगती है कि गैर-बराबरी को पवित्र धार्मिक मूल्य की तरह स्वीकृत करने वाले समाज में राजनीतिक लोकतंत्र तो आ गया, पर यह सामाजिक लोकतंत्र को किस तरह ग्रहण करेगा।

अगर हम संविधान सभा की बहसों को ध्यान से पढ़ें, तो हमें आसानी से समझ आ जाएगा कि इसके निर्माण के पीछे मुख्य प्रेरणा वे मूल्य थे, जो आजादी की लड़ाई के दौरान विकसित हुए थे। यह एक चकित करने वाला तथ्य है कि तमाम धर्मों और जातियों में विभाजित भारतीय समाज ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष के दौरान उन मूल्यों को विकसित किया, जो उसे एक आधुनिक और समावेशी समाज बना सकते थे। आजादी की लड़ाई मे 1857 के पहले संगठित सशस्त्र विद्रोह और 1920, 30 और 42 के बड़े आंदोलन इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों के सम्मिलित प्रयासों ने औपनिवेशिक शासन के माथे पर चिंता की बड़ी लकीरें पैदा कर दी थीं।

जब डॉक्टर संग दिल लगा बैठे थे बाबा साहेब, बेहद दिलचस्प है लव स्टोरी

इसमें कोई शक नहीं कि मध्य युग में धार्मिक कट्टरता की जकड़बंदी एक मजबूत उपस्थिति की तरह समाज में थी, पर यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है कि सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन तथा अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजी माध्यम से आधुनिक विषयों की शिक्षा ने धर्मनिरपेक्षता की एक नई समझ विकसित कर राज्य के कामकाज में धर्म के हस्तक्षेप से पूरी तरह से मुक्ति जैसी नई अवधारणाओं को भी मजबूत बनाया।

कोई भी संविधान आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए नहीं बनाया जा सकता। वजह स्पष्ट है कि उसे बनाने वाले की मेधा और जरूरतों के अलावा उनके समक्ष पेश चुनौतियां भी समय सापेक्ष होती हैं। इसीलिए दुनिया के हर संविधान के अंदर ही उसके संशोधन के प्रावधान भी निहित होते हैं। भारतीय संविधान ने भी संशोधन की संस्थाबद्ध व्यवस्था कर रखी थी। पचहत्तर वर्षों के प्रयोग के बाद भिन्न विचारधाराओं द्वारा स्वीकृति ही हमारे संविधान की सबसे बड़ी सफलता है।

अगर हम ध्यान से देखें, तो सदन के नेता जवाहरलाल नेहरू और मसविदा समिति के अध्यक्ष भीम राव आंबेडकर की अगुआई में संविधान सभा ने भारतीय परंपरा को मैग्नाकार्टा से लेकर फ्रांसीसी क्रांति तक के वैश्विक लोकतांत्रिक आंदोलनों से जोड़कर एक अद्भुत और जीवंत दस्तावेज रचा, जिसकी प्रासंगिकता निरंतर बनी हुई है। उस पर काल्पनिक या वास्तविक संकट आते ही देश के असंख्य पीड़ित जन उसकी सुरक्षा के लिए तन कर खड़े हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज के लिए समानता जैसी अमूर्त अवधारणा को मूर्त स्वरूप में ढालने का एक अद्भुत प्रयास है यह संविधान।