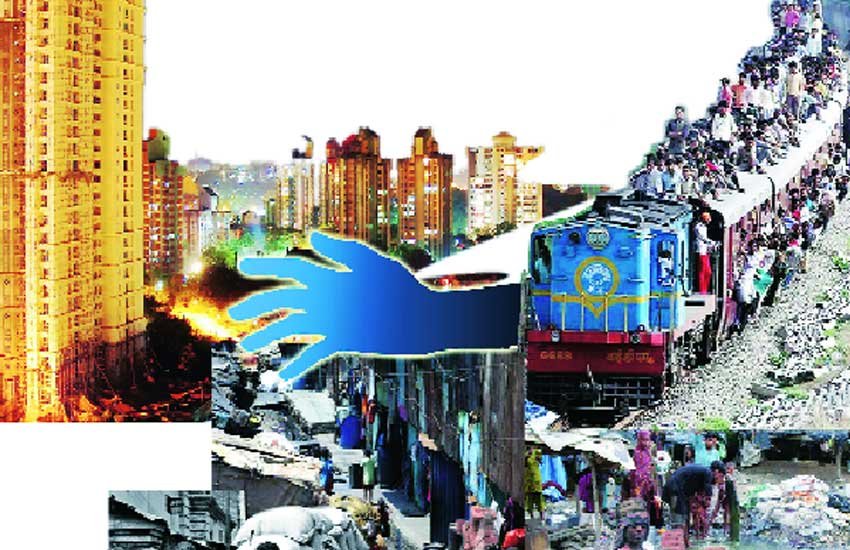

देश में हार साल लाखों लोग रोजी-रोटी के लिए तो कभी विस्थापित होने पर गांवों से शहरों का रुख करते हैं। अपना पुश्तैनी गांव-घर छोड़ते वक्त जहां उनके दिल में अपनों से बिछड़ने की गहरी टीस होती है, वहीं एक आस भी बंधी रहती है कि शायद दूसरी जगह उन्हें पेट भरने की कोई जुगत मिल जाए। ‘अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन’ की हाल में जारी रिपोर्ट ‘मैनेजिंग द एक्सीड्स ग्राउंडिंग माग्रेशन इन इंडिया’ में बताया गया है कि पिछले एक दशक में भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में विस्थापित होने या ठिकाना बदलने वाालों की तादाद करीब दस करोड़ पहुंच गई है। इनमें छह करोड़ 90 लाख लोग अपने गांव से दूसरे गांवों में जाकर बसे हैं और तीन करोड़ 60 लाख लोगों ने गावों से शहरों में जाकर डेरा डाला है। इतने बड़े बदलाव से कई राज्यों में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। सबसे बुरी हालत शहरों की हुई है, जहां बड़ी संख्या में मलिन बस्तियां और झुग्गी-झोपड़ियां उग आई हैं। ये बस्तियां सभी सुख-सुविधाओं से वंचित हैं। प्रदूषित रहन-सहन और खान-पान की वजह से बस्तियों के अधिकांश वासी बीमारी के शिकार हैं। उनके पास वे न्यूनतम सफाई सुविधाएं भी नहीं हैं, जिनकी दरकार है।

महाराष्ट्र में हाल के बरसों में आने वाले लोगों की तादाद, जाने वालों बरक्स बीस लाख ज्यादा रही है। राजधानी दिल्ली में आकर बसने वालों तादाद जाने वालों की तुलना में करीब ग्यारह लाख ज्यादा रही है। गुजरात में यह संख्या अड़सठ लाख और हरियाणा में सड़लाख लाख रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं, जहां से लोग निकलते ज्यादा हैं, और लौटते तुलनात्मक रूप कम हैं। उत्तर प्रदेश में करीब बीस लाख लोग साल भर में बाहर के राज्यों में गए, लेकिन लौटे सिर्फ दस लाख। बिहार में हर साल दस लाख लोग दूसरे राज्यों में रोजी-रोटी की तलाश में निकलते हैं।

2021 तक देश में महानगरों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। जनगणना 2011 के मुताबिकदेश की कुल आबादी 121 करोड़ दो लाख है, जिसमें 68.84 फीसद आबादी गांवों में रहती है और 31.16 फीसद शहरों में। भारत में शहरी इलाकों में रहने वाला हर सातवां व्यक्ति झुग्गी बस्ती में रहता है। तकरीबन 65 फीसद झुग्गी बस्तियां सरकारी जमीन पर बसी हैं। देश में सबसे ज्यादा झुग्गी बस्तियां महाराष्ट्र में हैं।

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दशक में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान आदि राज्यों में तकरीबन पचास लाख लोग गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली आदि राज्यों में जाकर बसे हैं। इस रिपोर्ट में भारत में लोगों के गांवों से शहरों में आने को सकारात्मक करार दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लोगों का गांवों से शहरों में आना स्वाभाविक प्रक्रिया है। गरीब से अमीर बनाने में शहरीकरण एक बेहतर उपाय है। इस स्थान परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों पर आबादी का दबाव काफी बढ़ गया है, खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर आबादी के भार से कराह रहे हैं।

दुनिया का आधा उत्पादन इसकी पांच फीसद से भी कम जमीन पर होता है। यह हिस्सा अल्जीरिया से भी छोटा है। दुनिया के सबसे बड़े महानगर तोक्यो में जापान की एक चौथाई आबादी यानी करीब साढ़े तीन करोड़ लोग रहते हैं। भारत में मुंबई के एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तीस हजार लोग रहते हैं। यह आबादी शंघाई जैसे शहरों से दोगुनी है। 2006 में चीन में छह करोड़ लोगों ने गांवों से शहरों का रुख कर संपन्नता हासिल की। अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा गतिशील लोग हैं। वहां हर साल करीब साढ़े तीन करोड़ लोग अपनी जगह बदलते हैं। अमेरिका में हर साल अस्सी लाख लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। इसलिए स्थान परिवर्तन को कुछ अर्थशास्त्री अच्छा संकेत मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की ‘स्टेट आॅफ वर्ल्ड पॉपुलेशन’ रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में शहरीकरण की गति विश्व औसत से ज्यादा है।

प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी लोगों को प्रव्रजन करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बन जाने के बावजूद यहां प्रव्रजन रुकने की बजाय और ज्यादा बढ़ा है। बुंदेलखंड से एक दशक में तिरसठ लाख से ज्यादा लोग सूखे की वजह से भाग चुके हैं।

देश में सामाजिक विषमता की वजह से भी लोग जगह बदलते हैं। गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने पिछले दशक में सामूहिक तौर पर जगह बदली है। हरियाणा में भी लोगों को गांव छोड़कर शहरों की शरण लेनी पड़ी। असम में भी छत्तीसगढ़ के लाखों लोग रहते हैं। असम में जब हिंदी भाषी लोगों को हिंसा का शिकार बनाया गया, तो उनमें यहां के लोग भी शामिल थे। ठेकेदार भी बड़ी संख्या में मजदूरों को अपने साथ दूसरे राज्यों में ले जाते हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल होती हैं। महानगरों में घरों में काम करने वाली ज्यादातर महिलाएं दूसरे राज्य की होती हैं।

जब 1966 में हरियाणा वजूद में आया था, उस वक्त यहां की तिरासी फीसद आबादी गांवों में रहती थी। मगर अब यह घटकर तकरीबन सत्तर फीसद ही रह गई है। देश में पिछले दो दशकों में गांवों का तेजी से शहरीकरण हो रहा है। आगामी दो दशकों में तमिलनाडु की 74.8 फीसद आबादी शहरी हो जाएगी। महाराष्ट्र में शहरी क्षेत्र बढ़कर 61 फीसद हो जाएगा, जबकि गुजरात में 58 फीसद, पंजाब में 52.5 फीसद, कर्नाटक में 49.3 फीसद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम में भी शहरीकरण बढ़ रहा है।

द नेशनल कमीशन आॅन रूरल लेबर (एनसीआरएल) की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में मौसमी तौर पर प्रव्रजन करने वाले लोगों की तादाद एक करोड़ से ज्यादा है। 1960 के बाद कृषि क्षेत्र में काफी तरक्की हुई। कृषि में भी मजदूरों की मांग बढ़ गई। फसल कटाई के दौरान मजदूर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जबकि शहरों में जीविका के साधन बहुत हैं। आश्रय और जीवन देने वाले पहाड़ भी अब पत्थर और बजरी में बदलते जा रहे हैं। खनन, जंगलों की कटाई, पहाड़ी इलाकों में बाहरी लोगों की बसावट और कृषि भूमि लगातार घटने से भी प्रव्रजन बढ़ा है। गांवों से ज्यादातर वे लोग भागते हैं, जिनके पास कृषि भूमि बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। छोटे खेत उनके परिवार का भरण-पोषण नहीं कर पाते, इसलिए वे रोजगार की तलाश में दूसरी जगह चले जाते हैं। भूमिहीन किसान यानी खेतिहर मजदूरों को भी अपना गांव छोड़ना पड़ता है। ये लोग शहरों में मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, माल ढुलाई का काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं या इसी तरह अन्य काम करके अपना गुजारा करते हैं। ऐसे लोगों में वे लोग भी शामिल हैं, जो अकेले पलायन करते हैं, जबकि उनका परिवार गांव में रहता है। जिन इलाकों दिहाड़ी कम है, वहां से भी मजदूर ज्यादा मजदूरी वाले इलाकों में चले जाते हैं।

बिहार के मजदूर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महराष्ट्र में रोजी कमा रहे हैं। ऐसा भी देखने में आता है कि जो मजदूर काम की तलाश में शहर आते हैं, वे भी बुआई और कटाई के मौसम में गांवों का रुख कर लेते हैं। बिहार के छपरा जिले के गांव कोरिया के निवासी ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि गांव में रोजगार नहीं है। इसलिए वे हिसार में आकर रहने लगे और वहीं सब्जियां बेचने का काम शुरू कर दिया। उनके पास बहुत थोड़ी सी कृषि भूमि है, जिससे उन्हें इतनी आमदनी भी नहीं हो पाती कि घर का खर्च चल सके। बुआई और फसल कटाई के वक्त वह गांव चले जाते हैं। बुआई से कटाई के बीच का खेतीबाड़ी का सारा काम उनके घर की महिलाएं और बच्चे मिलजुल कर कर लेते हैं। बिहार में आज भी ऐसे गांव मिल जाएंगे, जहां महिलाएं, बच्चे और बूढ़े हंी नजर आते हैं। यहां के पुरुष तो दूसरे राज्यों में काम करते हैं। ज्यादातर लोग तीज-त्योहार पर ही अपने घरों को लौटते हैं।

आजादी के बाद बढ़ते औद्योगीकरण ने शहरीकरण को बढ़ावा दिया। 1991 से शुरू हुई आर्थिक उदारीकरण की नीतियों ने तो गांव-देहात को खत्म करने का ही काम किया। उदारीकरण के दौर में कृषि घाटे का सौदा साबित होने लगी। कृषि भूमि पर कल-कारखाने और बस्तियां बसने लगीं। राजधानी दिल्ली को ही लें। दिल्ली के साथ लगते हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सैकड़ों गांव विकास की भेंट चढ़ गए। जहां कभी खेत-खलिहान थे, अब वहां ागनचुंबी इमारतें बन चुकी हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नोएडा और गुड़गांव दिल्ली से कम नहीं है। यहां जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिनकी जमीन अधिगृहित की गई, वे लोग दूर-दराज के इलाकों में जाकर बस गए।

लेकिन जिस तरह से शहरीकरण बढ़ा, उस हिसाब से बुनियादी सुविधाएं नहीं बढ़ीं। प्रिवासी लोगों के कारण क्षेत्र या राज्य विशेष में जनसुविधाओं की कमी के कारण स्थानीय लोगों में असंतोष भी पैदा हो रहा है। महाराष्ट्र में मराठी मानुस के नाम पर पैदा हुए विवाद को इस रूप में देखा जा सकता है। कुछ साल पहले दिल्ली की पूर्वमुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी प्रवासियों को दिल्ली की समस्याओं को लेकर जिम्मेदार बताया था। जिस अनुपात में शहरों पर आबादी का दबाव बढ़ रहा है, उस अनुपात में सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है।

बांधों की वजह से भी बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। ‘साउथ एशिया नेटवर्क आॅन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल’ द्वारा जारी रपोर्ट में कहा गया है कि बड़े बांध बनाने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। यहां तीन हजार सात सौ बड़े बांध हैं और करीब सात सौ बड़े बांधों के निर्माण का काम जारी है। विश्व बैंक के मुताबिकबैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं से विस्थापित होने वाली कुल आबादी में बड़े बांधों से विस्थापित होने वाले लोगों की तादाद 26.6 फीसद है। हीराकुड बांध से विस्थापित होने वाले लोगों की तादाद तकरीबन एक करोड़ 60 लाख थी, जबकि सरकारी आंकड़े में इसे एक करोड़ 10 लाख बताया गया। सरदार सरोवर परियोजना के तहत बनने वाले जलागार से 41 हजार परिवार विस्थापित हो रहे हैं। इसके तहत बनने वाली नहरों से 24 हजार लोगों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा 10 हजार मछुआरों का रोजगार खत्म हो जाएगा। 54 बड़े बांध परियोजनाओं के सर्वेक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है कि पिछले पांच दशकों में बड़े बांधों के निर्माण से विस्थापित होने वाले लोगों की तादाद तीन करोड़ तीन लाख है। केंद्र सरकार के आकलन के मुताबिक पिछले पचपन सालों में बड़े बांधों के निर्माण से विस्थापित हुए कुल चार करोड़ लोगों में एक चौथाई से भी कम लोगों का पुनर्वास हो पाया है। ये लोग भी रोजी-रोटी की तलाश में भटकते रहे हैं।

‘माग्रेशन इन इंडिया’ की रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड में प्रति हजार लोगों पर शहरों से 486 लोग प्रवासन कर रहे हैं, जबकि ग्रामीणा इलाकों में यह तादाद 344 है। प्रवासन एक राज्य से दूसरे राज्य में ही नहीं हो रहा है, देश से बाहर भी हो रहा है। ‘न्यू वर्ल्ड वेल्थ एंड एलआईओ ग्लोबल’ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले करीब डेढ़ दशक में भारत से इकसठ हजार करोड़पति देश छोड़ कर विदेश चले गए। प्रवासन करनेवाले ज्यादातर भारतीय करोड़पति संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, अमेरिका, आॅस्ट्रेलिया और सिंगापुर में जाकर बस गए। पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा भारतीयों ने प्रवासन बेहतर रोजगार के अवसरों को देखते हुए किया है।

जमीन से बेदखली भी गांवों से शहरों की ओर भागने की खास वजह बनी हुई है। इसके शिकार गरीब लोग होते हैं। शहरों में उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। क्या करेंगे, कहां जाएंगे, इसकी चिंता कभी भी व्यवस्था नहीं करती। रोजगार के अवसर उन्हें खुद ढूंढ़ने होते हैं। जमीन से बेदखल होने वाले लोगो के पुनर्वास की समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि इसका कोई ठोस समाधान नजर नहीं आ रहा है।

ग्राम विकास की नीति अपनाकर शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। गांवों में बेहतर रोजगार के अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करने की जरूरत है। गांवों में कृषि के साथ-साथ बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग आदि को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। सरकार ने गांवों के विकास के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री सड़क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना, ग्राम विद्युतीकरण योजना, दूरसंचार कार्यक्रम और भारत निर्माण आदि योजनाएं शामिल हैं। मगर भ्रष्टाचार की वजह से इन योजनाओं को उतना फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जितना मिलना चाहिए। इसलिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे।

सरकारी परियोजनाओं की वजह से जो लोग उजड़ गए हैं, उन्हें बसाना होगा। महात्मा गांधी ने कहा था, ‘अगर मुझे गांवों को निर्धनता से मुक्त करने में सहायता मिल जाए, तो मैं समझूंगा कि मैंने सारे भारत के लिए स्वराज्य प्राप्त कर लिया है। अगर गांव नष्ट होता है तो भारत भी नष्ट हो जाएगा।’ इसलिए यह कहना कतई गलत न होगा कि गांव खुशहाल होंगे, तो देश खुशहाल होगा। विकास की रोशनी देश के हर कोने तक पहुंचाने की जरूरत है। ०