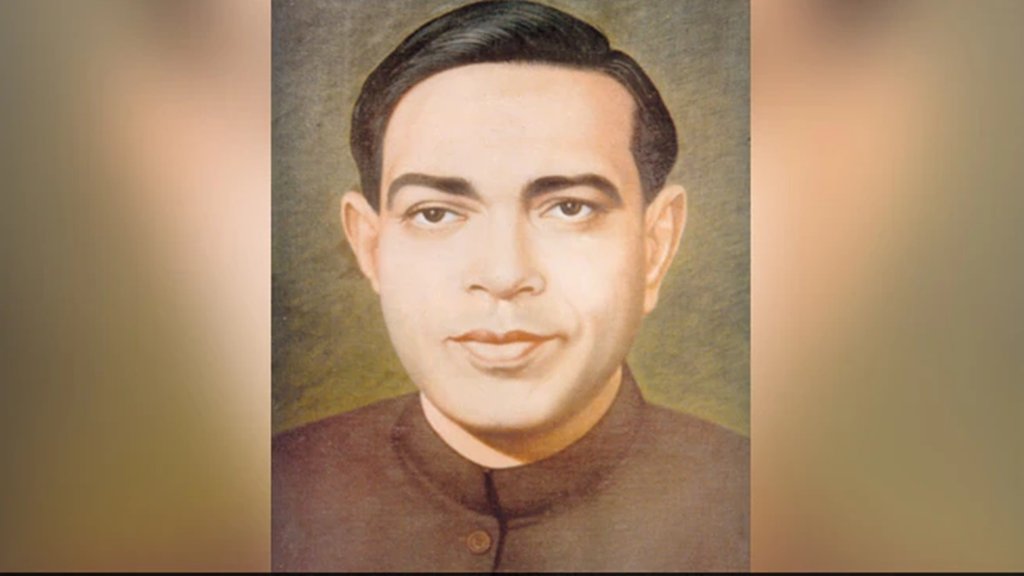

केसी त्यागी

पटना का गांधी मैदान। 21 अप्रैल, 1946 को युवा जेपी का अभिनंदन करने लाखों की भीड़ पहुंची थी। गांधी, नेहरू और पटेल के बाद जेपी सबसे यशस्वी क्रांतिकारी नेता थे, जो हजारीबाग जेल तोड़ कर भागने में सफल हुए थे। उसके बाद लाहौर, आगरा आदि करावासों में लंबी जेल-यात्रा के बाद उनके बिहार आगमन पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर स्वयं भी गांधीवादी सत्याग्रही थे।

उन्होंने एक कविता द्वारा देश को जेपी का परिचय कुछ इस प्रकार कराया था- ‘कहते हैं उसको जयप्रकाश, जो नहीं मरण से डरता है,/ ज्वाला को बुझते देख, कुंड में, स्वयं कूद जो पड़ता है।/ है जयप्रकाश वह जो न कभी, सीमित रह सकता घेरे में,/ अपनी मशाल जो जला, बांटता फिरता ज्योति अंधेरे में।/ है जयप्रकाश वह जो कि पंगु का, चरण, मूक की भाषा है,/ है जयप्रकाश वह टिकी हुई, जिस पर स्वदेश की आशा है।’ उस सभा के सफल आयोजन के बाद जेपी और दिनकर दोनों ही स्वाधीनता के प्रेमी जनों के चहेते बन गए थे।

1947 में देश आजाद हुआ। प्रथम नियुक्ति पर दिनकर बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। स्वयं पंडित नेहरू उनकी प्रतिभा के इतने कायल थे कि 1952 में गठित प्रथम राज्यसभा में ही उन्हें मनोनीत किया और बारह वर्षों तक संसद के उच्च सदन को उन्होंने सुशोभित किया। 1964 से 1965 तक वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, लेकिन उनका लेखन निरंतर जारी रहा और उसका पैनापन भी। 1965 में उन्हें भारत सरकार का ‘हिंदी सलाहकार’ नियुक्त किया गया।

दिनकर जी की लगभग पचास कृतियां प्रकाशित हैं। शुरू में दिनकर ने छायावादी रंग में कुछ कविताएं लिखीं, पर जैसे-जैसे वे अपने स्वर से स्वयं परिचित होते गए, अपनी काव्यानुभूति पर उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। ‘कुरुक्षेत्र’ प्रबंध काव्य में महाभारत के मूल कथानक का ढांचा लेकर दिनकर ने युद्ध और शांति जैसे विशद, गंभीर और महत्त्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भीष्म और युधिष्ठिर के संलाप के रूप में प्रस्तुत किए हैं। गांधीवादी और अहिंसा के समर्थक होते हुए भी कुरुक्षेत्र में वे कहने से नहीं हिचके कि ‘कौन केवल आत्मबल से जूझकर, जीत सकता देह का संग्राम है, पाशविकता खड्ग जो लेती उठा, आत्मबल का एक वश चलता नहीं योगियों की शक्ति से संसार में हारता, लेकिन नहीं समुदाय है।’

दिनकर की रचनाएं विद्रोह, गुस्सा, आक्रोश और जिंदगी को नई दिशा देती हैं। पंडित नेहरू को दिनकर ने कई अवसरों पर ‘लोकदेव’ कहकर संबोधित किया, लेकिन 1962 में चीन द्वारा की गई भारतीय स्वाभिमान पर चोट को वे आसानी से भुला नहीं पाए। दिनकर ने 1962 में चीन युद्ध के बाद संसद में जिस कविता का पाठ किया, प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि उसे सुन कर पंडित नेहरू का सिर झुक गया था। ‘देखने में देवता सदृश्य लगता है/ बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है/ जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो/ समझो उसी ने हमें मारा है।’

एक रोचक प्रसंग है। लाल किले पर कवि सम्मेलन आयोजित था। पंडित नेहरू मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के तौर पर विशेष आमंत्रित थे। मंच पूरी तरह तैयार था। पंडित नेहरू और दिनकर मंच की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। इसी बीच अचानक पंडित नेहरू का पैर फिसला, दिनकर ने आगे बढ़कर उन्हें संभाल लिया। पंडित नेहरू ने इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

पर पंडित नेहरू को जो उत्तर दिनकर ने दिया, वह इतिहास बन गया, ‘इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, नेहरू जी। जब-जब राजनीति लड़खड़ाती है, साहित्य उसे ताकत देता है।’ दिनकर की ताकत यही थी कि वे संभल-संभल कर या चुनिंदा तरीके से आहें भरने वाले लेखक-कवियों में से नहीं थे, न ही राजनीतिक दलों या विचारों के नफे-नुकसान के गणित से अपना ईमान तय करते थे। मानव मात्र के दुख-दर्द से पीड़ित होने वाले कवि थे। राष्ट्रहित उनके लिए सर्वोपरि था।

जाति-व्यवस्था पर भी उनका प्रहार निरंतर जारी रहा। उन्होंने ‘रश्मिरथी’ में सूतपुत्र (अवर्ण) कर्ण को नायक बनाया और उसके माध्यम से जातिवादी सियासत के सूरमाओं को आईना दिखाया है। एक मित्र को लिखे पत्र के माध्यम से वे बिहार की उस समय की जातीय जकड़ पर प्रहार करते हैं कि अपनी जाति का आदमी अच्छा और दूसरी जाति का बुरा होता है, यह सिद्धांत मान कर चलने वाला आदमी छोटे मिजाज का आदमी होता है।

आप-लोग यानी सभी जातियों के नौजवान-इस छोटेपन से बचिए। प्रजातंत्र का नियम है कि जो नेता चुना जाता है, सभी वर्गों के लोग उससे न्याय की आशा करते हैं। कुख्यात प्रांत बिहार को सुधारने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि लोग जातियों को भूलकर गुणवान के आदर में एक हों। याद रखिए कि अगर जातिवाद से हम ऊपर नहीं उठे, तो बिहार का सार्वजनिक जीवन नष्ट हो जाएगा। दिनकर ने अपने साहित्य के जरिए न केवल रूढ़ियों का पुरजोर विरोध किया, बल्कि दलित, शोषितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जमकर आवाज उठाई।

वे केवल ओज, शौर्य और सहजता के कवि नहीं, प्रेम और सौंदर्य के कवि भी हैं। उनका चेतन परिस्थितियों के दबाव से ग्रस्त रहा, वहीं उनका अवचेतन प्रेम, सौंदर्य के सरोवर में आंकठ डूबा रहा। ‘उर्वशी’ में दिनकर का एक नया रूप दिखाता है। दरअसल, ‘उर्वशी’ दिनकर की रूमानी संवेदना की पराकाष्ठा है। इस रचना में काम जैसे मनोभाव को स्वीकार करने और उसे आध्यात्मिक गरिमा तक पहुंचाने के लिए जिस साहस की जरूरत थी, वह दिनकर में मौजूद था। उर्वशी में ही वे अर्धनारीश्वर का अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है, वह अधूरा है और जिस नारी में पुरुषत्व नहीं है, वह भी अपूर्ण है। दिनकर में पुरुष की हुंकार थी, तो स्त्री का प्रेम भी।

दिनकर की कृति ‘संस्कृति के चार अध्याय’ उनके चिंतन की सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। इसने उन्हें गद्य लेखक के रूप में बौद्धिक समाज में पूरी प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया। समय और परिस्थितियों से दिनकर अछूते नहीं रहे। यही वजह रही कि समय के साथ-साथ उनकी कविता भी बदलती रही। दिनकर ने कभी अपने साहित्य के आदर्शों को लेकर समझौता नहीं किया।

इतना ही नहीं, वे देश और जनता की सुख-दुख से अनजान बने नेताओं और बुद्धिजीवियों की आलोचना करने से भी नहीं चूकते थे। ‘समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध/ जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा, उनके भी अपराध।’हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसे लेखक बहुत कम हुए हैं, जो सत्ता के भी करीब रहे और जनता में भी लोकप्रिय हुए। जो जनकवि भी हो और हो राष्ट्रकवि भी। दिनकर का व्यक्तित्व इन विरोधों को अपने भीतर बहुत सहजता से साधता हुआ चला था। उनकी रचनाएं कल भी प्रासंगिक थीं, और आज भी हैं और कल भी रहेंगी।