आचार्य विनोबा भावे की गीता की कालजयी व्याख्या ‘गीता प्रवचन’ सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन और आध्यात्म के गहनतम रहस्यों को दैनंदिन जीवन के गुजरे हुए उदाहरणों से बोधगम्य भाषा में प्रस्तुत करती है। उनका मंतव्य सुननेवाले और पढ़ानेवाले के हृदय में उतर जाता है। इसमें स्वामी समर्थ रामदास द्वारा रामायण का लिखा जाना और जो लिखा गया उसे अपने शिष्यों को साथ ही साथ पढ़कर सुनाते रहने के प्रकरण का भी वर्णन है : ‘हनुमान भी गुप्त रूप से उसे सुनने के लिए आकर बैठते थे’। समर्थ ने लिखा था, और सुनाया- ‘हनुमान अशोक वन में गए और वहां उन्होंने सफेद फूल देखे’।

यह सुनते ही वहां हनुमान प्रकट हो गए और बोले, ‘मैंने सफेद फूल बिल्कुल नहीं देखे, लाल देखे थे। आपने गलत लिखा है।’ समर्थ ने कहा, ‘मैंने ठीक लिखा है। आपने सफेद फूल ही देखे थे।’ हनुमान जी ने कहा, ‘मैं खुद वहां गया था और मैं ही झूठा ?’ अंत में झगड़ा रामचंद्रजी के पास गया। उन्होंने कहा, ‘फूल तो सफेद ही थे; परंतु हनुमान की आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं, इसलिए शुभ्र फूल लाल दिखाई दिए।’

इस मधुर कथा का आशय यह है कि संसार की ओर देखने की जैसी हमारी दृष्टि होगी, संसार भी हमें वैसा ही दिखाई देगा। यह सामान्य समझ के अंतर्गत आता है कि प्राणी जगत में मनुष्य ही एकमात्र विशिष्ट वर्ग है जो अपने जीवन को सुरक्षित करता है, कर सकता है और वह जानता है कि ऐसा कर सकने की क्षमता उसे ही प्राप्त है। यही नहीं, वह कुछ पशु-पक्षियों का विश्वास जीत सकने की क्षमता भी रखता है।

लेकिन वह दूसरे मनुष्य का विश्वास जीत कर कब और कितना आश्वस्त रह सकता है, इसका कोई एक सा उत्तर संभव नहीं दिखाई देता है। 21 वीं सदी में वृद्धि, प्रगति और विकास ऐसे तीन शब्द हैं, जिनका उपयोग जितना आज हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ होगा। मानव सभ्यताओं के विकास की गाथा में मनुष्य और प्रकृति के आपसी संबंधों को लेकर दो प्रकार के विचार उभरे,और चर्चा का विषय बनते रहे हैं।

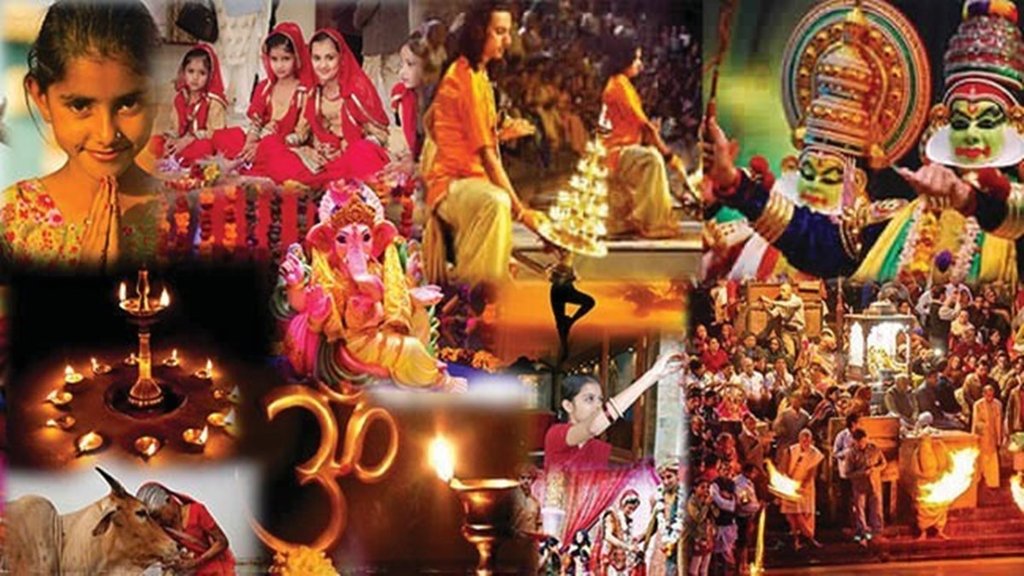

पूर्व की सभ्यता और संस्कृति में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों के मध्य एक संवेदनशील परस्परता की कल्पना की गई है, मनुष्य प्रकृति से उतना ही उपयोग में लाए जितनी उसकी आवश्यकता है, और जितना प्रकृति के भंडारण में पुन: संयोजित किया जा सके। पूर्व की सभ्यता में पशु-पक्षियों, पेड़-पौधों को दैवत्व प्रदान किया गया। यह एक प्रकार से मनुष्य द्वारा प्रकृति और उसके द्वारा प्रदत्त संसाधनों के प्रति मनुष्य जाति का ‘वचन’ था! दूसरी तरफ वह वैचारिक अवधारणा थी, जिसमें यह माना गया था कि प्रकृति के सारे संसाधन केवल मनुष्य के उपभोग के लिए ही निर्मित किए गए हैं, उपभोग करनेवाले को खर्च हुए संसाधनों की पूर्ति की चिंता से कुछ भी लेना-देना नहीं है!

चूंकि साम्राज्यवाद का फैलाव और उससे जुड़ा शोषण पश्चिम की इन भोगवादी सभ्यताओं द्वारा ही होता रहा, अत: शासित देश के संसाधनों के भीषण और अनावश्यक दुरुपयोग और दोहन से उपनिवेशवादी ताकतों को कभी कोई चिंता हुई ही नहीं! 1972 में स्टाकहोम में आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन के पश्चात पिछले पचास वर्षों से प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, जैसी समस्याएं विकराल स्वरूप में विश्व के सभी देशों के समक्ष उभर कर आती जा रही हैं।

वैसे व्यक्ति या सरकारें जिन परिस्थितियों में कार्य करती हैं, अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करती हैं, वह लोकतंत्र में सहभागिता, समन्वय, और नैतिकता पर ही अधिक निर्भर करता है। और सत्ता में रहकर या उसे पाने की लालसा से प्रेरित होकर जो निर्णय लिए जाएंगे, वे सदा जनहित से ही प्रभावित हों, ऐसा अब व्यावहारिक नहीं रहा है। जब अगला चुनाव जीतना ही किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन का एकमात्र उद्देश्य हो जाए, तो उसे ‘सफेद फूल भी लाल’ ही दिखाई देंगे! उसे अपने विपक्षी का सही कार्य भी गलत ही दिखाई देगा!

ऐसी परिस्थितियों में सभी राजनीतिक दलों का एकसाथ मिल बैठकर किसी भी समस्या का समाधान निकाल पाना लगभग असंभव बन जाता है। एक उदाहरण लें। भारत के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे ही पराली जलाने का समय आता है, हर सरकार और संस्था ही नहीं, सर्वोच्य न्यायालय तक सक्रिय दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही इसमे थोड़ी सी कमी आती है, प्रदूषण घटाने का श्रेय लेने की होड़ भी लग जाती है।

सामान्य नागरिक जानता है कि अगले वर्ष स्थिति इससे भी अधिक खतरनाक होगी, सबकुछ प्रति वर्ष की भांति दोहराया जाएगा, और सांस तो जहरीली हवा में ही लेनी होगी। कुछ लोग इसे निराशवादिता कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता की स्वीकार्यता अनेक प्रकरणों में शायद आशा की किसी किरण के प्रवेश की राह दिखा दे ! अत: वास्तविकता से अपरिचय अस्वीकार्य ही होना चाहिए। लेकिन इस आशा की किरण की खोज कैसे की जा सकती है? इसे ढूंढ पाने में हम अभी तक पूरी तरह सफल क्यों नही हो पाए हैं! हमारे पास तो स्वामी विवेकानंद जैसे युग-द्रष्टा मनीषी और मोहनदास करमचंद गांधी जैसे महामानव उपलब्ध रहे हैं?

भारत की सभ्यता और संस्कृति में यह शक्ति मानव जीवन के गूढ़तम रहस्यों को सर्व-सामान्य की समझ तक पहुंचने, और हर व्यक्ति को उसे जीवन में उतार लेने तक की प्रेरणा में निहित रही है। आज जब विश्व पंथिक कट्टरवाद की जंजीरों में और अधिक जकड़ता जा रहा है, भारत के गांवों का किसान ‘एकम् सदविप्रह बहुधा वदंतिह’ के अर्थ ही नहीं, व्यावहारिक मंतव्य को भी समझता है।

यदि वह अपने तीज-त्योहार, होली- दिवाली-ईद साथ-साथ मना सकता है, तो उसी गांव के चुनाव में जीते और इस बार हारे प्रत्याशी साथ-साथ बैठकर गांव में पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, सफाई की व्यवस्था, खाद की उपलब्धता इत्यादि पर एकमत होकर कार्य क्यों नहीं कर सकते हैं! इस प्रकार के संवाद की कमी अब गांव के स्तर से लेकर संसद तक दिखाई देती है, और जिस सहजता, संपर्क और संवाद के लिए लोकतंत्र सराहा जाना चाहिए, उसकी घोर कमी दिखाई देती है।

यह नई चिंता नहीं है। 1935 में पहली बार प्रकाशित और गांधी जी के निकट सहयोगी रहे किगो मशरुवाला द्वारा संपादित गांधी-विचार-दोहन में गांधी जी ने स्पष्ट कहा था, ‘शासन-विधान की बारीकियों और उनकी विभिन्न योजनाओं के सूक्ष्म भेदों और महत्व को समझने की आशा देश के करोड़ों लोगों से नहीं रखी जा सकती। इस कारण वे इन विषयों के बारे में स्वयं विचार करने की रुचि नहीं दिखा सकते’।

सामान्य व्यक्ति के जीवन को जो व्यवस्थाएं सीधे और दिन-प्रतिदिन के आधार पर प्रभावित करती हैं, उनमें सुधार की संभावनाएं कम ही दिखाई देती हैं। इसके कारण अनेक हो सकते हैं, मगर जिस ढंग से पिछले तीन-चार दशकों में चुनाव द्वारा सत्ता में पहुंच लोगों के संसाधनों और समृद्धि में जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, उसका असर छोटे या बड़े सरकारी कर्मियों पर क्यों नहीं पड़ेगा? सामान्य व्यक्ति उसी से त्रस्त है।

किसी भी राज्य में जाइए, सरकार द्वारा दिए जा रहे मुफ्त राशन के संबंध में जानकारी लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, वे आपको बता देंगे कि कितना मेहनताना तो देना ही पड़ता है। वे यह भी जानते हैं की बंटवारा कहां तक होता है। लेकिन ‘ठीक है, हमारे पास कोई अन्य विकल्प तो है ही नहीं!’ ‘न हो कमीज तो पांवों से पेट ढंक लेंगे। यह लोग कितने मुनासिब हैं हमसफर के लिए। इसका विकल्प तो शायद नई पीढ़ी ही खोज सके।