और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा

राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा

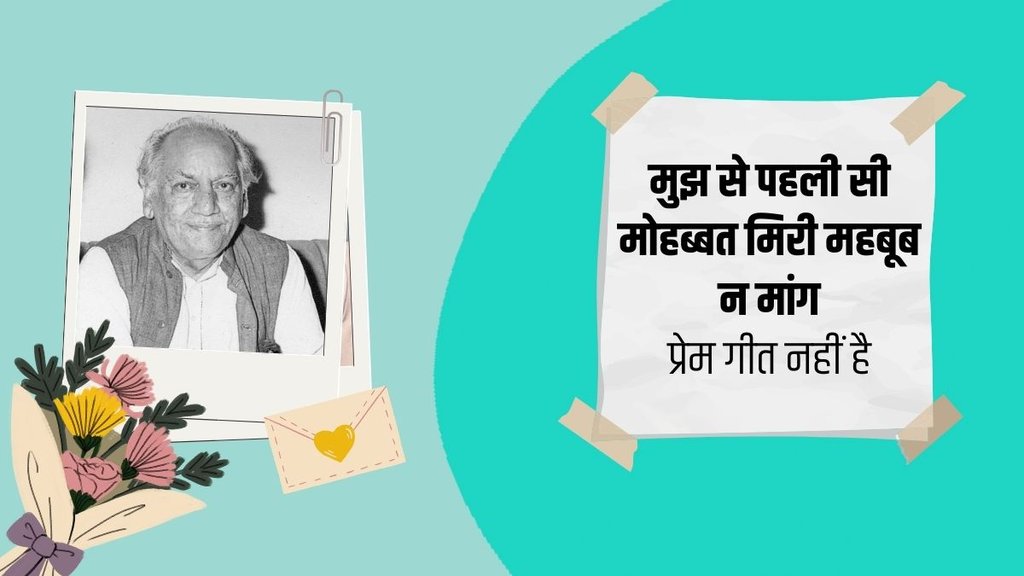

मुझ से पहली सी मोहब्बत मिरी महबूब न मांग

अक्सर इन पंक्तियों का इस्तेमाल प्रेम और बिछोह का मानकर किया जाता है। लेकिन असल में इस नज़्म के अर्थ इंकलाबी हैं। पूरी नज़्म में तमाम भूमिकाओं के बाद इंकलाबी प्रेमी अपनी प्रेमिका को संभवत: अलविदा कह रहा है क्योंकि वह समाज में फैली बुराइयों से निपटने को तरजीह देना चाहता था।

इस नज़्म को लिखने वाले शायर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का जन्म प्रेम का सप्ताह माने जाने वाले वेलेंटाइन वीक में हुआ था। इश्क और इंकलाब के शायर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ पंजाब के सियालकोट में 13 फरवरी, 1911 को पैदा हुए थे। परिवार शिक्षित और समृद्ध था। पिता मुहम्मद सुलतान ख़ां बैरिस्टर थे।

फ़ैज़ की शादी में शेख़ अब्दुल्ला थे मौलवी

खुद फ़ैज़ ने गर्वनमेंट कॉलेज लाहौर से अरबी और अंग्रेज़ी में एम.ए की डिग्रियां हासिल की थी। 1935 में वह अमृतसर के मोहमडन ओरिएंटल कॉलेज में बतौर लेक्चरर शामिल हो गए थे। इसी कॉलेज में उन्हें मुहम्मद दीन तासीर, साहिबज़ादा महमूद उलज़फ़र, सज्जाद ज़हीर और अहमद अली जैसे लोगों की संगत मिली।

रेख्ता पर प्रकाशित फ़ैज़ की जीवनी के मुताबिक, उन्होंने साल 1941 में अपने दोस्त मुहम्मद दीन तासीर की पत्नी की छोटी बहन से शादी की थी। फैज की पत्नी का नाम एलिस कैथरीन जॉर्ज था। वह छोटी उम्र में ही बर्तानवी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गई थीं। फ़ैज़ की शादी श्रीनगर स्थित तासीर के घर पर हुई थी। खुद शेख़ अब्दुल्लाह ने निकाह पढ़ाया था।

विभाजन, गांधी की हत्या और फ़ैज़

हिंदू-मुस्लिम दंगों के बीच भारत को आजादी मिली थी। फ़ैज़ की कविता ‘सुबह-ए आज़ादी’ उस वक्त की निराशा को दर्ज करती है। विभाजन ने न केवल फ़ैज़ के वामपंथी आदर्शों को बल्कि प्रगतिशील लेखक आंदोलन को भी भारी झटका दिया था। आजादी के कुछ ही दिन बाद जब एक हिंदू कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, तो फ़ैज़ ने दिल्ली में गांधी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे।

फ़ैज़ पाकिस्तान चले गए

फ़ैज़ लाहौर में दो दैनिक समाचार पत्रों के संपादक बने- ‘पाकिस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) और इमरोज़ (उर्दू)। फैज़ ट्रेड यूनियन आंदोलन में भी सक्रिय रहे और उन्होंने अपने आदर्शों के लिए काम करते रहे। 1951 में, वह पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की श्रमिक शाखा, ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें 1948 में सैन फ्रांसिस्को और 1949-50 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में पाकिस्तानी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जिनेवा भेजा।

ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में फ़ैज़ के लिए चीजें अच्छी चल रही हैं। लेकिन मार्च 1951 में उन्हें रावलपिंडी साजिश मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सरगोधा और लायलपुर में तीन महीने तक एकान्त कारावास में रखा गया, जहां उन्हें लेखन सामग्री से भी वंचित रखा गया।

‘लोगों के नायक’ बने फ़ैज़

1953 में फ़ैज़ को हैदराबाद (सिंध) जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्हें अप्रैल 1955 में जमानत पर रिहा कर दिया गया और उसी साल सितंबर में बरी कर दिया गया। जेल में फ़ैज़ के वर्षों का वर्णन उनके साथी “साजिशकर्ता” और कैदी मेजर मुहम्मद इशाक द्वारा विस्तार से किया गया है। यह वृत्तांत फैज़ की छवि एक महान क्रांतिकारी कवि की बनाती है, जो बाधाओं के खिलाफ संघर्ष कर रहा था लेकिन अपने सपनों को साकार करने की दिशा में बिना रुके आगे बढ़ रहा था। कारावास की अवधि के दौरान, फ़ैज़ की कविताएं बड़ी चालाकी से जेल से बाहर भेज दी जाती थीं, जिन्हें खूब प्रसारित किया जाता था। इसलिए, अपनी रिहाई के समय तक फ़ैज़ “लोगों के नायक” बन गए थे, उनकी रचनाए पाकिस्तान के घर-घर में पढ़ी जाने लगी।

1958 में अय्यूब खान के मार्शल लॉ के दौरान फ़ैज़ को फिर से जेल में डाल दिया गया। हालांकि, इस बार उन्हें जेल में रखना आसान नहीं था क्योंकि सैन्य शासन में ही कई लोग उनकी शायरी के प्रशंसक बन गए थे, और उन्हें पांच महीने बाद रिहा कर दिया गया था। उन्हें 1962 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार के समकक्ष माने जाने वाले इस पुरस्कार के लिए फ़ैज को भारत में ही सराहना मिली।