उत्तराखंड विधानसभा ने दो दिन की चर्चा के बाद 7 फरवरी को समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2024 पारित कर दिया। यह विधेयक राज्य के सभी समुदायों (आदिवासियों को छोड़कर) में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसी चीजों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों (Personal Laws) में एकरूपता लाता है।

अन्य बातों के अलावा उत्तराखंड में लागू UCC, मुस्लिम समुदाय तक एक पत्नीत्व (एक समय पर एक पत्नी) के नियम का विस्तार करता है। विवाह संपन्न कराने की शर्तों में से एक यह है कि “विवाह के समय किसी भी पक्ष का पूर्व जीवनसाथी जीवित न हो।”

यह धारा 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में पहले से ही मौजूद थी, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ अब तक पुरुषों को चार पत्नियां रखने की अनुमति देता था। सवाल उठता है कि क्या वर्तमान भारत में मुस्लिम पुरुषों के बीच एक से अधिक शादी की प्रथा आम है? इसे लेकर आंकड़े क्या कहते हैं?

सरकार कैसे जुटाती है बहुविवाह के आंकड़े?

बहुविवाह पर सरकारी डेटा दो मुख्य स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। पहला है- राष्ट्रीय स्तर पर 10 साल में एक बार होने वाली जनगणना। दूसरा है- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)। हालांकि दोनों की कुछ सीमाएं हैं।

जनगणना सीधे तौर पर बहुविवाह पर डेटा एकत्र नहीं करती है। बल्कि देश में विवाहित पुरुषों की संख्या और विवाहित महिलाओं की संख्या में अंतर से इसका अनुमान लगाया जाता है। अगर पुरुषों की तुलना में अधिक विवाहित महिलाओं का डेटा मिलता है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि पुरुषों ने एक से अधिक शादियां की हैं।

हालांकि, विवाहित पुरुषों और विवाहित महिलाओं की संख्या में अंतर के लिए केवल बहुविवाह को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। कई बार ऐसा भी होता है कि रोजगार के सिलसिले में विदेश जाने वाले पुरुषों की जीवनसाथी घर पर ही रहती है।

इसके अलावा, सबसे हालिया जनगणना एक दशक से भी अधिक समय पहले 2011 में हुई थी।

अब आते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) पर। NFHS हाल ही में आयोजित किया गया था। इस सर्वेक्षण के दौरान महिलाओं से सीधा सवाल पूछा जाता: क्या आपके अलावा, आपके पति की अन्य पत्नियां हैं?

हालांकि, जनगणना के विपरीत, एनएफएचएस में पूरी आबादी को ध्यान में नहीं रखा जाता। सबसे हालिया NFHS-5 (2019-21) में लगभग 6.1 लाख परिवारों का नमूना लिया गया था, जो भारत में परिवारों की कुल संख्या का 1% से भी कम है।

मुसलमानों से ज्यादा हिंदू करते हैं बहुविवाह- 1974 का अध्ययन

बहुविवाह पर हुए आखिरी अध्ययन के मुताबिक, मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं में एक से अधिक शादी का चलन रहा है। बहुविवाह पर आखिरी प्रमुख सरकारी अध्ययन 1974 में आयोजित किया गया था। उसमें पाया गया था कि बौद्धों, जैनियों और हिंदुओं में मुसलमानों की तुलना में बहुविवाह की दर अधिक थी।

जनगणना के आंकड़े क्या कहते हैं?

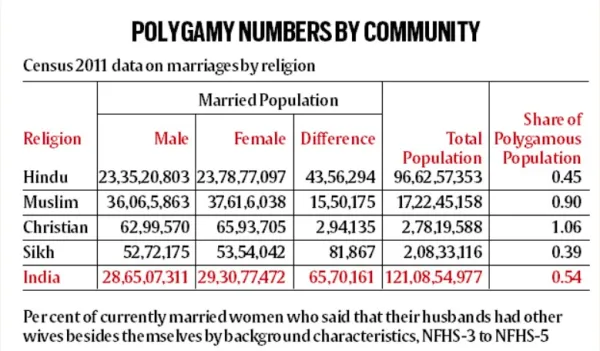

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 28.65 करोड़ विवाहित पुरुष और 29.3 करोड़ विवाहित महिलाएं हैं। दोनों संख्याओं के बीच का 65.71 लाख का अंतर है। यह अंतर बहुविवाह की घटनाओं की वजह से भी हो सकता और पुरुषों के विदेश चले जाने से भी।

विवाहित पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या में सबसे अधिक विसंगति हिंदुओं (भारत की बहुसंख्यक आबादी) में मिलती है, इसके बाद मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख और बौद्ध आते हैं। हालांकि, जब कुल जनसंख्या में संबंधित धर्मों के शेयर की तुलना की जाती है, तो मुस्लिम और ईसाई के बीच सबसे बड़ा अंतर नजर आता है।

एनएफएचएस का डाटा क्या कहता है?

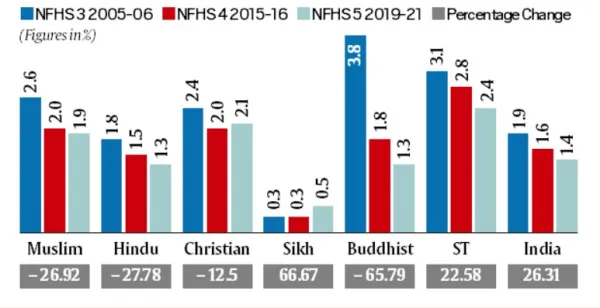

एनएफएचएस-5 ने दिखाया कि धर्म के आधार पर बहुविवाह का प्रचलन (अपने पतियों की अन्य पत्नियां होने की सूचना देने वाली महिलाओं का प्रतिशत) सबसे अधिक ईसाइयों (2.1%) में है, इसके बाद मुसलमानों (1.9%) और हिंदुओं (1.3%) का स्थान था। कुल मिलाकर, अनुसूचित जनजातियों में सबसे अधिक बहुविवाह की घटनाएं (2.4%) दर्ज की गईं।

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज (IIPS) ने Polygyny in India: Levels and Differentials शीर्षक से जून 2022 में एक अध्ययन प्रकाशित किया था। अध्ययन में NFHS-3 (2005-06), NFHS-4 (2015-16) और NFHS-5 (2019-21) के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था।

इससे पता चला कि पूरी आबादी के बीच बहुपत्नी विवाह (एक समय में एक पुरुष का एक से अधिक महिलाओं से विवाह) की संख्या में गिरावट आयी है। भारत में 2005-06 बहुपत्नी विवाह की संख्या 1.9% थी, जो 2019-21 में घटकर 1.4% रह गई।

बौद्धों ने 2005-06 में बहुविवाह की 3.8% घटनाओं की सूचना दी थी। 2019-21 में में ऐसी घटनाओं में 65.79% की गिरावट आयी और बहुविवाह की संख्या 1.3% रह गई। कुल जनसंख्या में बहुविवाह की घटनाओं में 26.31% की गिरावट आई।