लाइटहाउस जर्नलिज्म को इंटरनेट पर खासकर यूट्यूब पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा एक वीडियो मिला। दावा किया गया कि विरोध प्रदर्शन का यह वीडियो जयपुर का है और हाल ही का है। लेकिन जाँच के दौरान हमने पाया कि यह वीडियो पुराना है और बांग्लादेश का है। वायरल दावा भ्रामक है।

क्या है दावा?

यूट्यूब चैनल दिनेश सैन ने अपने चैनल पर वायरल वीडियो साझा किया।

वीडियो का आर्काइव वर्जन देखें।

https://web.archive.org/web/20240926073411/https://www.youtube.com/watch?v=ICzh9rHuz4Y

अन्य उपयोगकर्ता भी इसी तरह के दावों के साथ उसी वीडियो को साझा कर रहे हैं।

जांच पड़ताल:

हमने वीडियो से कीफ्रेम प्राप्त करके और फिर उसी पर रिवर्स इमेज सर्च करके जांच शुरू की।

कीफ्रेम पर रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें 7 अगस्त को इंस्टाग्राम चैनल सैनी समाज पर एक वीडियो मिला।

वीडियो पर लोकेशन बांग्लादेश लिखी हुई थी।

हमें एक समाचार रिपोर्ट भी मिली जिसमें वीडियो में दिख रहे लोकेशन के समान लोकेशन दिखाई गई थी।

समाचार रिपोर्ट का शीर्षक था: चटगाँव, बीजीबी में जुबो लीग-छात्र लीग की प्रदर्शनकारियों से झड़प तैनात

रिपोर्ट में बताया गया है: चटगाँव में कोटा सुधार के लिए प्रदर्शन के दौरान छात्र लीग और जुबो लीग के बीच हुई झड़प में तीन लोगों की मौत हो गई। इनमें से दो छात्र हैं, एक पैदल जा रहा शख्स है। झड़प में कई प्रदर्शनकारी और छात्र लीग-यूथ लीग के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चटगाँव में BGB को तैनात किया गया है।

हमें YouTube शॉर्ट्स पर एक ऐसा ही वीडियो मिला।

जांच के अगले चरण में हमने बांग्लादेश के वरिष्ठ तथ्य जाँचकर्ता तौसीफ़ अकबर से संपर्क किया, जिन्होंने पुष्टि की कि वीडियो चटगाँव, बांग्लादेश का है।

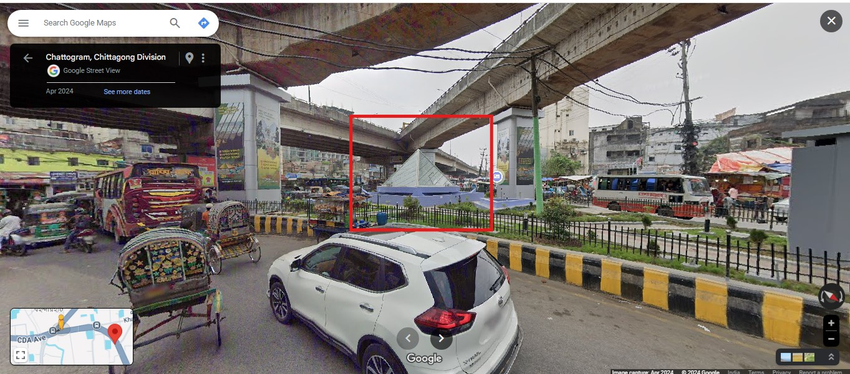

हमने Google मैप्स पर वीडियो का स्थान भी चेक किया और जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, हमने एक फ़्लाईओवर की खोज की और वह जगह मिली।

हमें चटगाँव में फ़्लाईओवर के पास सड़क पर एक त्रिकोणीय संरचना मिली, जो वायरल वीडियो में दिखाई देने वाली संरचना के समान है।

निष्कर्ष: बांग्लादेश के विरोध प्रदर्शन के वीडियो को जयपुर का हालिया वीडियो बताकर वायरल किया जा रहा है। वायरल दावा भ्रामक है।