लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक पिछले सप्ताह संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया। हालांकि इसे परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू किया जा सकेगा। परिसीमन की प्रक्रिया काफी लंबी होती है, इसलिए महिला आरक्षण का भविष्य फिलहाल अधर में लटका माना जा रहा है।

विपक्षी दलों ने बार-बार महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने की आलोचना की है। उनका दावा है कि दोनों को जोड़ने का कोई कारण या आवश्यकता नहीं है। दरअसल, पिछली बार जब संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हुई थी, तब ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

महिला आरक्षण को परिसीमन पर निर्भर बनाकर सरकार एक तीर से कई शिकार करना चाहती है। परिसीमन प्रक्रिया से लोकसभा और विधानसभा दोनों की सीटों की संख्या में वृद्धि होगी। उस हालात में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने से पुरुष विधायकों की वर्तमान संख्या काफी हद तक अपरिवर्तित रहने की संभावना है। इससे पुरुष नेताओं को महिला आरक्षण को स्वीकार्य करन में आसानी होगी।

लेकिन परिसीमन का इससे भी बड़ा उद्देश्य विपक्षी दलों और मुख्य रूप से दक्षिण भारत की पार्टियों पर दबाव डालना प्रतीत हो रहा है।

परिसीमन एक संवैधानिक आदेश है, जिसके तहत प्रत्येक जनगणना के बाद नवीनतम जनसंख्या के डेटा के आधार पर सीटों की संख्या और उनकी सीमाओं को फिर से तय किया जाता है। लेकिन दक्षिण के राजनीतिक दलों के विरोध के कारण लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की सीटों की संख्या पिछले 50 वर्षों से स्थिर बनी हुई है।

दक्षिण के राज्यों में अब भी परिसीमन की अनुमति देने की कोई इच्छा नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि ऐसी किसी भी कवायद के परिणामस्वरूप उत्तर भारतीय राज्यों में लोकसभा की सीटें बहुत तेजी से बढ़ेंगी, क्योंकि यहां जनसंख्या वृद्धि अधिक हुई है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा।

महिला आरक्षण लागू न होने की एक मुख्य वजह यह भी

पिछले 35 वर्षों से संसद में महिला आरक्षण बिल इसलिए भी पास नहीं हो पा रहा था क्योंकि पुरुष नेताओं को अपनी चुनावी सीट खोने का डर था। मौजूदा 545 सदस्यीय लोकसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण का मतलब होगा 182 सीटें महिलाओं के लिए रखी जाएंगी। पुरुषों के लिए 363 सीटें बचेंगी।

यदि, परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 770 हो जाती है, जैसा कि कुछ गणनाओं से पता चलता है, तो 257 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और शेष 513 सीटों पर पुरुष चुनाव लड़ सकेंगे।

विपक्ष के पास क्या विकल्प है?

सरकार का यह मॉडल विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहा है। जैसा कि एक विपक्षी नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “परिसीमन एक विवादास्पद मुद्दा है। लेकिन अब अगर विपक्षी दल परिसीमन का विरोध करते हैं तो भाजपा उन पर महिला आरक्षण लागू करने में बाधा डालने का आरोप लगा सकेगी।”

द्रमुक (DMK) नेता कनिमोझी ने पिछले सप्ताह के संसद सत्र में इस चिंता को दोहराया और कहा कि परिसीमन अब “हमारे सिर पर लटकी हुई तलवार है।” लेकिन उन्होंने यह भी संकेत दिया कि विपक्ष हार मानने को तैयार नहीं है।

कनिमोझी ने कहा, “यदि जनगणना के आधार पर परिसीमन होने जा रहा है, तो यह दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्व को कम कर देगा। महिला विधेयक के कार्यान्वयन को परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है?” उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का एक बयान पढ़ते हुए कहा, “तमिलनाडु के लोगों के मन में डर है कि हमारी आवाज को कमजोर कर दिया जाएगा।”

पूर्व कानून मंत्री और अब स्वतंत्र सांसद कपिल सिब्बल ने राज्यसभा में कहा कि परिसीमन के साथ जोड़ने से महिला आरक्षण के कार्यान्वयन में 2029 से भी अधिक देरी हो सकती है, “मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आएं और कहें कि यदि वे 2029 तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो इस्तीफा दे देंगे।”

उत्तर भारतीय राज्यों को मिलेगा लाभ

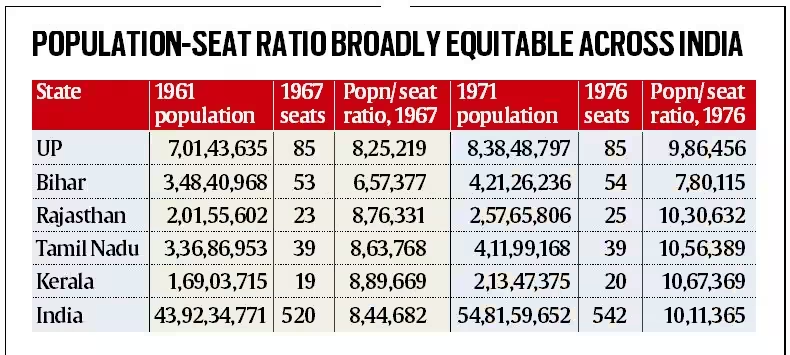

परिसीमन का मुख्य तर्क यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में समान प्रतिनिधित्व मिले, राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी यही तर्क लागू हो। परिसीमन से यह सुनिश्चित करना है कि जहां तक संभव हो, प्रत्येक सांसद समान संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व करें।

उदाहरण के लिए 1977 की लोकसभा में भारत के प्रत्येक सांसद ने औसतन लगभग 10.11 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि, छोटे राज्यों में बड़ी भिन्नताएं रहीं, प्रयास यह है कि इस संख्या को यथासंभव सीमित दायरे में रखा जाए।

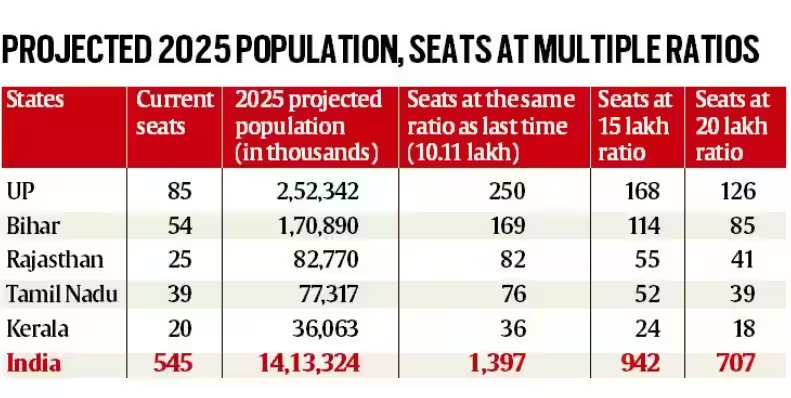

लेकिन यह संख्या कितनी होनी चाहिए यह तय नहीं है। यदि हम 1977 जैसी स्थिति चाहते हैं, तो लोकसभा की ताकत को लगभग 1,400 तक बढ़ाना होगा। लेकिन नई लोकसभा में अधिकतम 888 सांसद ही बैठ सकते हैं। इतनी ही क्षमता लायक उसे बनाया गया है। इसका मतलब है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की औसत जनसंख्या अधिक करनी होगी।

हालांकि गणना जो भी हो, उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या दक्षिण भारतीय राज्यों की तुलना में कहीं अधिक बढ़ने की संभावना है। यह उछाल अधिक स्पष्ट नजर आएगा क्योंकि पिछले 50 वर्षों से सीटों की संख्या को जबरदस्ती अपरिवर्तित रखा गया है। यदि परिसीमन की प्रक्रिया हर जनगणना के बाद होती, जैसा कि संविधान में कहा गया है, तो उत्तर भारतीय राज्यों की सीटें उत्तरोत्तर बढ़तीं, अचानक नहीं। उत्तर भारतीय राज्य यह तर्क दे सकते हैं कि अभी उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा

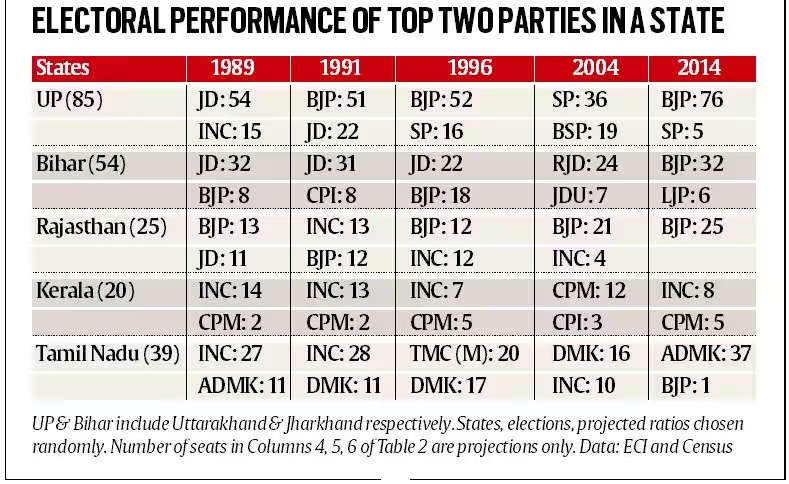

परिसीमन को लेकर भाजपा की उत्सुकता समझ में आती है और कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों की आशंकाएं भी। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में राम मंदिर आंदोलन के कारण भाजपा के उदय और मंडल आंदोलन के बाद सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली पार्टियों के उभार के बाद से कांग्रेस हिंदी पट्टी में खराब प्रदर्शन कर रही है।

2019 में कांग्रेस द्वारा जीती गई 52 सीटों में से 15 केरल से और आठ तमिलनाडु से आईं। 2004 में भी जब कांग्रेस 145 सीटें जीती थीं और सत्ता हासिल की थी, तब भी उसकी अधिकांश सीटें दक्षिण भारतीय राज्यों से ही आई थीं। 29 सीटें तो सिर्फ आंध्र प्रदेश से मिली थीं। 2009 में जब कांग्रेस फिर से जीती, तो आंध्र प्रदेश ने 33 सीटें दीं।

इसके विपरीत उत्तर भारत में भाजपा अब अपने चरम पर है। परिसीमन से राष्ट्रीय राजनीति पर उसकी पकड़ मजबूत होने वाली है। परिसीमन राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी ने इसे महिला आरक्षण से जोड़कर फायदा उठाने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस राजनीतिक खींचतान में महिला आरक्षण विधेयक को एक बार फिर नुकसान हो सकता है।