21 मई, 1990 को तीन युवक मीरवाइज मोहम्मद फारूक से मिलने श्रीनगर स्थित उनके घर आए। लोगों का मीरवाइज से मिलने आना कोई असामान्य बात नहीं थी। वह कश्मीर के मुख्य मौलवी और राज्य के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं में से एक थे। उनके यहां लोगों का मिलने आना बहुत आम और लगभग रोजाना की बात थी। लेकिन उस आए युवा आगंतुक हत्यारे थे। वह मीरवाइज को गोलियों से छल्ली कर फरार हो गए।

सरकार के खिलाफ भड़का गुस्सा, लेकिन क्यों?

इस हत्या ने कश्मीर को झकझोर कर रख दिया था। तब अलगाववादी संघर्ष के लिए समर्थन अपने चरम पर था। लेकिन इस मामले में हमलावर होने का संदेह भी अलगाववादियों पर ही था। ऐसा लग रहा था कि इस घटना से सशस्त्र अलगाववादियों के खिलाफ एक सार्वजनिक प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी।

लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय, जनता का गुस्सा सरकार के खिलाफ देखने को मिला। कारण यह था कि जैसे ही हजारों शोकाकुल और नाराज़ लोग मीरवाइज के शव को अस्पताल से उनके घर ले गए, उन पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने पुराने शहर में हवाल के पास गोलीबारी की। कम से कम 60 लोग मारे गए। राज्यपाल जगमोहन के नेतृत्व वाली सरकार ने दावा किया कि जुलूस के भीतर से सीआरपीएफ पर हमला हुआ, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई।

जगमोहन ने अपनी किताब में क्या तर्क दिया है?

जगमोहन ने अपनी किताब ‘माई फ्रोज़न टर्बुलेंस इन कश्मीर’ में पुलिस प्रमुख एनएस सक्सेना को यह तर्क देते हुए दोष दिया कि यदि वह स्वयं जाते या जुलूस के साथ एक मजबूत पुलिस दल भेजते, तो मातम मनाने वालों की हत्याएं टल जातीं।

जगमोहन ने दावा किया, “उनका आचरण बेहद गैर-जिम्मेदाराना था, खासकर मेरे निर्देशों के संदर्भ में। उनकी वरिष्ठता के एक अधिकारी से ऐसे अवसरों पर नेतृत्व प्रदान करने और पहल करने की अपेक्षा की जाती थी।”

मीरवाइज की हत्या कश्मीर की पहली बड़ी राजनीतिक हत्या थी। इस घटना के बाद जगमोहन को राज्यपाल के पद से हटा दिया गया।

सीबीआई जांच में क्या आया सामने?

हत्याकांड की जांच सीबीआई ने की थी। जांच में पता चला था कि हत्या की योजना हिज़बुल मुजाहिद्दीन के कमांडर अब्दुल्ला बांगरू और अब्दुल रहमान शिगन ने बनाई थी। कांड को अंजाम हिज़बुल के गुर्गों अयूब डार, जाविद भट और जहूर भट ने दिया था। कुछ समय बाद ही सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में बांगरू और शिगन मारे गए। डार पकड़ा गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पिछले हफ्ते जावेद भट और जहूर भट को 33 साल तक फरार रहने के बाद गिरफ्तार किया गया।

दूसरी ओर, मातम मनाने वालों पर सीआरपीएफ द्वारा की गई गोलीबारी की जांच नहीं हुई। जम्मू-कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने मामले को “अनट्रेस” बताकर बंद कर दिया। लेकिन 2017 में राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा एक जांच में पाया गया कि एक जांच आयोग ने शूटिंग के लिए जिम्मेदार 15 सीआरपीएफ कर्मियों की पहचान की थी। पता नहीं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

अब क्यों चर्चा में आया मामला?

मीरवाइज फारूक के हत्यारों और मातम मनाने वालों की पहचान 33 साल बाद भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल, मीरवाइज फारूक का रुतबा ऐसा था, विशेष रूप से श्रीनगर शहर में कि उनके हत्यारे अपने कृत्य को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर वह ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ विरोध देखने को मिल सकता है। मीरवाइज फारूक की हत्या को पूरे अलगाववादी खेमे ने सरकारी साजिश बताकर, घटना की निंदा की थी।

मीरवाइज फारूक के परिवार ने एक सदी से भी अधिक समय तक राजनीतिक जुड़ाव और शिक्षा के माध्यम से कश्मीरी मुसलमानों को सशक्त बनाने में एक विशिष्ट भूमिका निभाई थी।

मीरवाइज परिवार का इतिहास

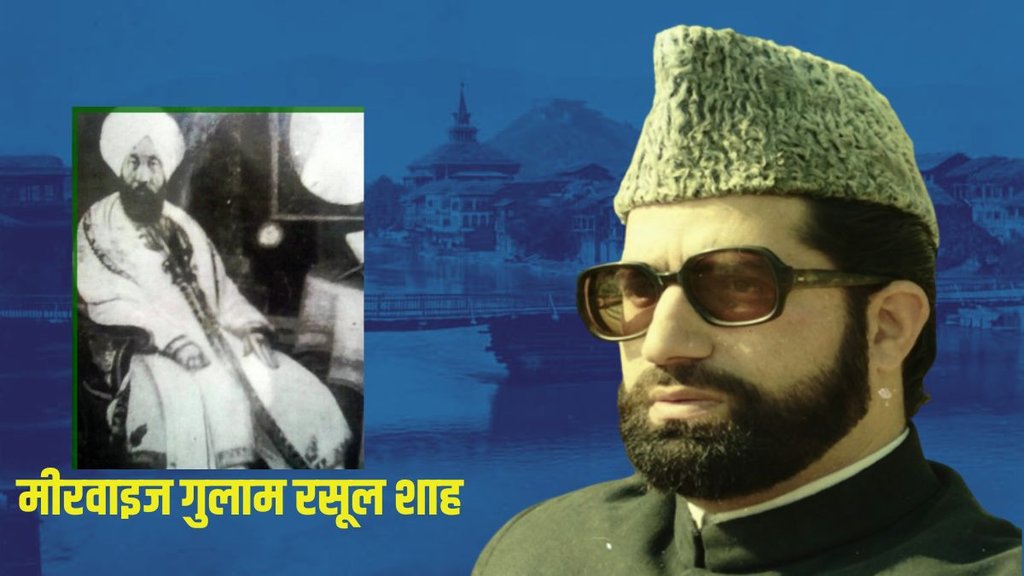

मीरवाइज का परिवार दक्षिण कश्मीर के त्राल में रहने वाले एक धर्मोपदेश वैज सिद्दीकुल्लाह का वंशज है। उनके बेटे मीरवाइज अब्दुल सलाम लगभग 200 साल पहले श्रीनगर चले गए और परिवार कलामदानपोरा और बाद में राजौरी कदल में बस गए। बाद में लस्सी बाब के रूप में लोकप्रिय मौलवी गुलाम रसूल को मीरवाइज नियुक्त किया गया। परिवार ने कश्मीरी मुसलमानों के शैक्षिक उत्थान के लिए एक अभियान शुरू किया।

1880 में केवल पांच छात्रों के साथ एक ईसाई मिशनरी स्कूल स्थापित होने तक कश्मीर में आधुनिक शिक्षा प्रदान करने वाला कोई स्कूल नहीं था। 31 जुलाई, 1899 को मीरवाइज गुलाम रसूल शाह ने कश्मीर के पहले आधुनिक स्कूल को चलाने के लिए अंजुमन-ए-नुसरतुल इस्लाम नामक एक स्कूल की स्थापना की। यह स्कूल घाटी में धार्मिक शिक्षण के साथ-साथ आधुनिक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने वाला पहला स्कूल था।

1905 में स्कूल को अपग्रेड कर हाई स्कूल बना दिया गया था। इस संस्था ने भविष्य में शेख अब्दुल्ला और मुफ्ती सईद और मीर कासिम जैसे कश्मीरी नेताओं की पीढ़ियों को शिक्षित किया। आगे चलकर अंजुमन ने दो कॉलेजों सहित पूरे कश्मीर में कम से कम 17 शैक्षणिक संस्थानों के नेटवर्क का विस्तार किया।

अंजुमन विस्तार को देखते हुए ईसाई मिशनरी स्कूलों में मुस्लिम छात्रों को प्रवेश दिया जाने लगा। वर्तमान मीरवाइज और उमर फारूक, श्रीनगर के प्रमुख मिशनरी स्कूल बर्नहॉल में पढ़े।

मीरवाइज गुलाम रसूल के बाद भाई अहमदिल्लाह ने गद्दी संभाली। सितंबर 1906 में डोगरा शासन ने उन्हें कश्मीर का मीरवाइज घोषित किया। इस पद पर वह अपनी मृत्यु (1931) तक रहे। अहमदिलाह के बाद अतीकुल्ला शाह ने गद्दी संभाली, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह लंबे समय तक पद पर नहीं रहे। तब मीरवाइज यूसुफ शाह ने पदभार संभाला और नए स्कूलों की शुरुआत के साथ अंजुमन का विस्तार करने लगे। उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस भी शुरू किया, जिसमें मासिक पत्रिका नुसरतुल इस्लाम प्रकाशित होती थी।

कश्मीर का महामंथन

यह कश्मीर में महामंथन का समय था क्योंकि महाराजा के शासन के खिलाफ असंतोष फैल रहा था। उनकी आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए, मीरवाइज यूसुफ शाह ने जम्मू के शेख अब्दुल्ला और चौधरी गुलाम अब्बास के साथ कश्मीर की पहली प्रमुख राजनीतिक पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना की।

वह जून 1931 में खानकाह-ए-मौला में कश्मीरी मुसलमानों की पहली संयुक्त जनसभा में महाराजा के साथ उनके अधिकारों के लिए बातचीत करने के लिए चुने गए प्रतिनिधिमंडल के एक प्रमुख सदस्य भी थे। वह बैठक महत्वपूर्ण थी। शेख अब्दुल्ला अपनी आत्मकथा आतिश-ए-चिनार में उस बैठक को याद करते हुए लिखा है, ” यह स्वतंत्रता के लिए हमारे आंदोलन की शुरुआत थी।”

हालांकि, आगे चलकर अब्दुल्ला और मीरवाइज यूसुफ बाहर हो जाएंगे। जब अब्दुल्ला कांग्रेस की ओर झुके, तो मीरवाइज मुस्लिम लीग के करीब बढ़े। जब अब्दुल्ला ने अपनी मुस्लिम कांफ्रेंस को नेशनल कांफ्रेंस में बदल दिया, तो मीरवाइज पूरी तरह अलग हो गए। विभाजन इतना गंभीर था कि इसके व्यापक परिणाम अभी भी कश्मीर में महसूस किए जाते हैं।

आजादी, विभाजन और राजनीति

1947 में, मीरवाइज को मुजफ्फराबाद निर्वासित कर दिया गया, जहां वे 1968 में अपनी मृत्यु तक राजनीति में लगे रहे। श्रीनगर में मीरवाइज की जिम्मेदारी अतीकुल्लाह शाह पर आ गई। 1962 में उनकी मृत्यु हो गई और मौलाना मोहम्मा अमीन उनके उत्तराधिकारी बने। एक साल बाद 1963 में उनकी मृत्यु हो गई और उनके बेटे मौलवी मोहम्मद फारूक ने पदभार संभाला। वे एक कुशल वक्ता और चतुर राजनीतिज्ञ थे।

1953 के तख्तापलट में शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री के रूप में अपदस्थ और नेहरू सरकार द्वारा कैद और बाद के सार्वजनिक असंतोष ने मीरवाइज परिवार के राजनीतिक रुख को मजबूत किया था।

इसलिए जब दिसंबर 1963 में श्रीनगर के हजरतबल दरगाह से पवित्र अवशेष मोई-ए-मुकद्दस रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, तब 19 साल के मीरवाइज फारूक ने विरोध आंदोलन छेड़ने के लिए एक अवामी एक्शन कमेटी का गठन किया।

पवित्र अवशेष बरामद होने के बाद भी समिति एक राजनीतिक शक्ति के रूप में जारी रही। ऐसा लग रहा था कि मीरवाइज फारूक यूसुफ शाह की राजनीति में लौट आए हैं। 1965 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दो साल के लिए जेल में डाल दिया गया।

मीरवाइज ने जनता पार्टी के साथ किया गठबंधन

मीरवाइज फारूक हठधर्मी विचारक नहीं थे और उन्होंने बदलती राजनीति को देखते हुए अपनी प्राथमिकताएं भी बदलीं। 1971 के भारत-पाक युद्ध ने कश्मीर की राजनीतिक को बदल दिया और जब मुख्यमंत्री के तौर पर अब्दुल्ला सत्ता में लौटे तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ एक समझौते के बाद, 1930 और 40 के दशक के पुराने घाव फिर से भरने लगे।

1977 के चुनाव में अब्दुल्ला को हटाने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। इंदिरा गांधी ने सत्ता खो दी थी और मोरारजी देसाई ने पहले गैर-कांग्रेसी प्रधान मंत्री के रूप में पदभार संभाला था।

1977 के चुनाव में अब्दुल्ला को हटाने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। इंदिरा गांधी ने सत्ता खो दी थी और मोरारजी देसाई ने पहले गैर-कांग्रेसी प्रधान मंत्री के रूप में पदभार संभाला था।

अप्रैल 1977 में मीरवाइज फारूक ने जनता पार्टी के साथ यह संकेत देते हुए कि गठबंधन किया कि वह कश्मीर पर अपनी पार्टी की पारंपरिक स्थिति पर चुप रहेंगे। जब देसाई और उनके विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रीनगर का दौरा किया, तो उन्होंने मीरवाइज फारूक से मुलाकात की और उनका जोरदार स्वागत किया।

हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का उदय

हालांकि, यह राजनीतिक चाल काम नहीं आया क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव जीत गई। मीरवाइज फारूक की पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिला लिया। उन्होंने 1987 का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था।

एक धार्मिक नेता और पारंपरिक राजनीतिक पदों के रूप में उनकी स्थिति को देखते हुए यह विडंबना थी कि मीरवाइज मुस्लिम संयुक्त मोर्चा नामक नए विपक्षी गठबंधन के साथ नहीं थे। सत्तारूढ़ गठबंधन ने चुनावों में धांधली करके और 1989 में उग्रवाद के उभरने के बाद मुस्लिम संयुक्त मोर्चे को एक अलगाववादी समूह, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में बदल कर कश्मीर को बर्बाद कर दिया। मीरवाइज फारूक के बेटे उमर फारूक इसके पहले प्रमुख के रूप में उभरे।

मीरवाइज उमर के असफल प्रयास

मीरवाइज फारूक के 27 साल के राजनीतिक सफर पर सरसरी नजर डालने से पता चलता है कि वह खेल में बने रहने के लिए रणनीतिक समझौते में यकीन रखते थे। वह करो या मरो वाले आदमी नहीं थे। शायद इसीलिए उन्हें सबसे पहले कश्मीर की अलगाववादी राजनीति के बीच से हटाया गया।

मीरवाइज फारूक के बेटे और उत्तराधिकारी मीरवाइज उमर को हमेशा उदारवादी के रूप में जाना गया है। घाटी की अलगाववादी राजनीति में कट्टरपंथियों के विरोध में, उन्होंने व्यक्तिगत जोखिम पर भी संवाद और आम सहमति पर जोर दिया। मई 2004 में, उनके चाचा मौलवी मुश्ताक को श्रीनगर की एक मस्जिद में गोली मार दी गई थी और एक महीने बाद, इस्लामिया स्कूल को जला दिया गया था। और वह पिछले चार साल से होमबाउंड है।