‘एक देश, एक चुनाव’ (One Nation, One Election) को लेकर चल रही बहस के बीच चुनाव आयोग का भी बयान आ गया है। बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार से पूछा गया कि क्या चुनाव आयोग इस तरह के चुनाव के लिए तैयार है। जवाब में कुमार ने कहा- कानूनी प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराने के लिए हम हमेशा तैयार हैं।

चुनाव आयोग पहले भी ‘एक देश एक चुनाव’ के आइडिया का सपोर्ट कर चुका है। दिसंबर 2015 में One Nation, One Election के मसले को संसद की स्थायी समिति को भेजा गया था, जिसने इसका समर्थन किया था। तब सैद्धांतिक तौर पर चुनाव आयोग ने भी इसका समर्थन किया था।

विधि आयोग 1999 में ही लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी। कभी भाजपा के दिग्गज नेता के रूप में पहचाने जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी भी साल 2010 में एक साथ केंद्र और राज्यों के चुनाव कराने की बात कही थी।

इस बार केंद्र सरकार ने ‘एक देश, एक चुनाव’ की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है, जिसने अपना काम शुरू भी कर दिया है।

केंद्र और राज्यों के चुनावों को एक साथ कराना सरकार के लिए कितना मुश्किल या आसान है? क्या संविधान इस प्रावधन की वकालत करता है? क्या इस प्रावधना से देश को कोई फायदा होगा? आदि विषयों पर देश के तमाम राजनीतिक दल और संविधान विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। हम यहां कुछ आंकड़ों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या One Nation, One Election से भाजपा को राजनीतिक लाभ मिल सकता है?

राज्यों के चुनाव ने रोक रखा है भाजपा का एक-छत्र राज

राज्यों के चुनाव भाजपा के पूर्ण संसदीय प्रभुत्व की राह में सबसे बड़ी बाधा हैं। 2014 के बाद से भाजपा लगातार खुद को एकमात्र पैन-इंडिया राजनीतिक दल के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। संख्या के मामले में भाजपा लोकसभा के भीतर बहुमत में है। इस पार्टी को 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में लगातार पूर्ण बहुमत मिला था। दूसरी तरफ कांग्रेस है, जो 1984 के बाद से अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है।

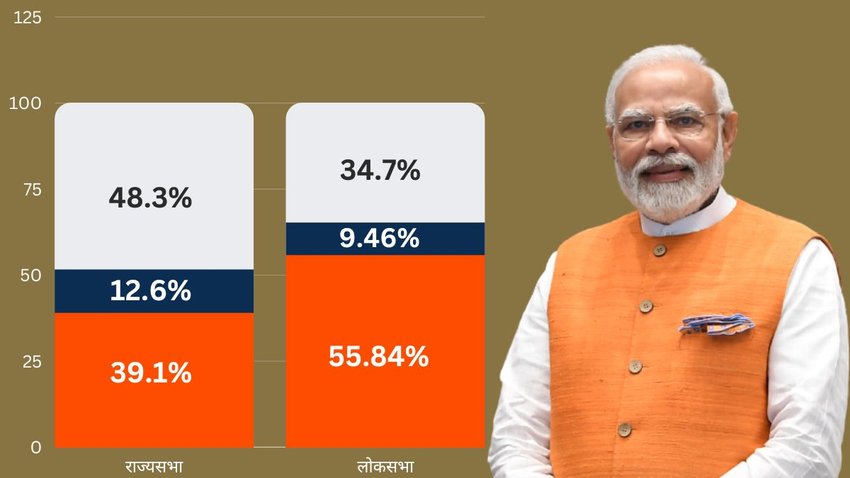

दो आम चुनावों में लोकसभा के भीतर दबदबा कायम करने वाली भाजपा राज्यसभा में अब तक बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पायी है। हालांकि इससे उसको कोई एक्ट पास करवाने में कभी दिक्कत नहीं आयी है। हां, ये बात जरूर है कि ऐसे मौकों पर भाजपा को उन पार्टियों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ता है जो एनडीए के दायरे में भी नहीं हैं। राज्यसभा में बहुमत सीधे तौर पर राज्यों में प्रभुत्व से ही जुड़ा है।

2014 के बाद हुए 51 प्रतिशत विधानसभा चुनाव हारा है NDA

अशोका यूनिवर्सिटी के ‘त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा’ का रिसर्च बताता है कि 2014 के लोकसभा चुनावों के साथ या उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल केवल 49 प्रतिशत चुनाव ही जीत पाए हैं।

चुनावी परिणामों की तुलना से पता चलता है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अधिकांश राज्यों के विधानसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका मलतब यह हुआ कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान जिन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हीं राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान खराब प्रदर्शन किया है। यह सीट और वोट शेयर दोनों स्तर पर हुआ है। अब भाजपा के भीतर एक वर्ग यह मानता है कि यदि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं तो इस घाटे को आंशिक रूप से ही सही, पूरा किया जा सकता है।

लेकिन कुछ राज्य ऐसे जहां साथ चुनाव होने पर भी भाजपा हारी

बड़े राज्यों की बात करें तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले दो लोकसभा और विधानसभा (2014 व 2019) के चुनाव एक साथ हुए हैं। इन राज्यों में लोकसभा के लिए हुए मतदान में भाजपा को अच्छे परिणाम मिले। लेकिन विधानसभा के लिए वोट करते हुए मतदाताओं ने भाजपा में भरोसा नहीं जताया।

अब सवाल उठता है कि फिर एक साथ हुए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आए अलग-अलग परिणाम को कैसे समझें। देखिए, इन चुनावों में मतदाताओं ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अलग-अलग दलों के लिए मतदान किया। विश्लेषक मानते हैं कि एक साथ चुनाव कराने से जीत और हार के बीच का अंतर कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन पूरा का पूरा परिणाम ही बदल जाए, इसकी संभवना नहीं है।

यानी केंद्र और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं, तो यह जरूरी नहीं कि मतदाता उसी पार्टी को राज्य में भी चुने जिसे वह केंद्र में चुन रही है, या केंद्र में उस पार्टी को चुने जिसे राज्य में चुनना चाहती है। हालांकि जब चुनाव अलग-अलग होते हैं तो यह पैटर्न लागू नहीं होता है। गौरतलब है कि 2014 के बाद से जिन राज्यों में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां कांग्रेस के बजाय भाजपा का मुकाबला क्षेत्रीय पार्टियों से हुआ है।

फिर एक साथ चुनाव कराने से भाजपा को क्या लाभ होगा?

2014 के बाद की भाजपा और 2014 के पहले की भाजपा में एक अंतर स्पष्ट नजर आ रहा है। भाजपा अपने कुछ सबसे मजबूत राज्यों में भी राज्य स्तर के बड़े नेताओं पर निर्भर नहीं है क्योंकि वहां भी चुनाव केंद्र के चेहरे पर ही लड़े जा रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि यह ट्रेंड आगामी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है।

कर्नाटक के मामले में भी यह माना जाता है कि बीएस येदियुरप्पा जैसे दिग्गज की जगह बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसने चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया।

दूसरी तरफ, राज्य स्तर पर मजबूत नेताओं के मामले में कांग्रेस, भाजपा की तुलना में अच्छी स्थिति में है। वहीं, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का मुकाबला कर सकने वाले चेहरे की कमी की वजह से कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान हो रहा है।

One Nation, One Election पर पूर्व चुनाव आयुक्त की राय

साल 2019 में मुंबई मिरर के लिए लिखे एक लेख में पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी पहले तो One Nation, One Election के विचार को शानदार बताते हैं, फिर उसकी कमियां भी गिनाते हैं। वह लिखते हैं, “चुनाव आयोग और चुनाव प्रबंधन के दृष्टिकोण से राज्यों और केंद्र का चुनाव एक साथ कराने का विचार शानदार है। आखिरकार, मतदाता, मतदान केंद्र, चुनाव कर्मचारी और सुरक्षा बल सभी एक ही हैं। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव न केवल सुविधाजनक, बल्कि किफायती भी लगता है।”

वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को रेखांकित करते हुए कुरैशी लिखते हैं, “भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है। यानी यह देश अनेक राज्यों का एक समूह है। ऐसे में अगर One Nation, One Election के तहत चुनाव होता है, लेकिन किसी कारण से लोकसभा भंग हो जाती है, जैसा कि 1998 में आम चुनावों के केवल 13 दिनों के बाद ही हो गया था, तो क्या सभी राज्यों की विधानसभाएं भी बिना किसी तुक या कारण के भंग कर दी जाएंगी? क्या ऐसी राजनीतिक कवायद संवैधानिक रूप से संभव होगी?”

केंद्र और राज्यों के चुनाव अलग-अलग कराए जाने के फायदे बताते हुए कुरैशी लिखते हैं, “एक पक्ष यह भी है कि बार- बार चुनाव होना इतना बुरा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र में सार्वजनिक जवाबदेही को खत्म करने के लिए असुविधा को बहाना नहीं बनाया जा सकता। बार बार होने वाले चुनाव यह सुनिश्चित करते हैं कि जन प्रतिनिधि नियमित रूप से अपने मतदाताओं को अपना चेहरा दिखाएं। यानी उनसे मिले जुलें। यह जमीनी स्तर पर रोजगार भी पैदा करता है। संवैधानिक रूप से, अलग- अलग चुनाव संघवाद के अनुरूप हैं क्योंकि स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दे अलग-अलग होते हैं।”

One Nation, One Election के पक्ष में तर्क देते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि अलग-अलग चुनाव कराने से पैसों की बर्बादी होती है। अनुमान है कि 2019 के चुनावों में कुल 60,000 करोड़ रुपये खर्च हुए। इस लागत को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक चुनाव कराने के लिए किया गया खर्च, जिसका अनुमान 10,000 करोड़ रुपये है और दूसरा, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा प्रचार पर किया गया खर्च, जो कि 50,000 करोड़ रुपये है। आयोग द्वारा जारी जब्ती रिपोर्ट के अनुसार, नकदी, शराब, ड्रग्स और अन्य अपराधों में लगभग 3,400 करोड़ रुपये जब्त किए गए, जो 2014 में इस तरह की जब्ती से लगभग दोगुना है। ऐसा माना जाता है कि एक साथ चुनाव से इस खतरे को रोकने में मदद मिलेगी।

पूर्व चुनाव आयुक्त इन सब पर काबू के लिए One Nation, One Election से इतर कुछ सुझाव देते हैं। वह लिखते हैं, “जब तक ‘एक देश, एक चुनाव’ को लेकर राजनीतिक सहमति नहीं बन जाती, इन मुद्दों से निपटने के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित करना चाहूंगा। पहला, अनियंत्रित प्रचार खर्च को काबू करने के लिए राजनीतिक दलों के खर्च पर एक सीमा क्यों नहीं लगाई जाती? दूसरा, यदि अधिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध कराए जाएं तो मतदान की अवधि भी दो से तीन महीने से घटाकर 33 से 35 दिन की जा सकती है।”