नेहा बंका

भारत की आजादी से ठीक दो साल पहले 15 अगस्त 1945 को कोरियाई प्रायद्वीप 35 वर्ष के क्रूर जापानी कब्जे से आजाद हुआ था। जापानी साम्राज्य का 1910 से 1945 के बीच कोरियाई प्रायद्वीप पर कब्ज़ा रहा। एल्सा संधि, जिसे 1905 की जापान-कोरिया संधि के रूप में भी जाना जाता है, इस संधि ने कोरियाई प्रायद्वीप को जापान का संरक्षित क्षेत्र बना दिया। इसके पांच साल बाद जापान ने औपचारिक रूप से कोरिया पर कब्जा कर लिया। कोरियाई प्रायद्वीप को 35 साल के संघर्ष के बाद 1945 में जापान से आज़ादी मिली।

क्या भारत का स्वतंत्रता आंदोलन कोरिया से प्रभावित था?

सेंट्रल सियोल (वर्तमान में सियोल साउथ कोरिया की राजधानी है) के एक छोटे से पार्क में भारत और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच स्वतंत्रता-पूर्व संबंधों के कम चर्चित इतिहास के साक्ष्य मिलते हैं। ग्वांगवामुन से कुछ ही दूरी पर टैपगोल पार्क है। इतिहासकारों का मानना है कि कोरियाई स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत इसी पार्क से 1 मार्च 1919 को हुई थी। दक्षिण कोरिया का यह पार्क स्वतंत्रता की प्रथम घोषणा की भी याद दिलाता है।

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति से कुछ पहले और बाद में शुरू हुए दुनिया भर के स्वतंत्रता आंदोलनों के बारे में चर्चा करते हुए, कुछ कोरियाई शिक्षाविदों ऐसा दावा करते हैं कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन उनके 1 मार्च के आंदोलन से प्रेरित था। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संतोष बताते हैं कुमार रंजन, जो औपनिवेशिक भारत और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच संबंधों पर शोध करते हैं। उनका कहना है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों से यही पता चलता है कि गांधी कोरियाई स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित नहीं थे।

कुछ विद्वान अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार को भारतीय उपमहाद्वीप में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत मानते हैं, लेकिन भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि देश के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई इस नरसंहार से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी।

दोनों देशों के आंदोलन स्वतंत्र रूप से शुरू हुए- प्रोफेसर

कोरिया के औपनिवेशिक इतिहास पर भारत के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक, प्रोफेसर पंकज नरेंद्र मोहन लिखते हैं कि “यह मानना गलत है कि मार्च फर्स्ट आंदोलन ने भारत के 1919 के सत्याग्रह आंदोलन को प्रभावित किया। भारत का आंदोलन रोलेट एक्ट को खत्म कराने के लिए चलाया गया था। मोहन के शोध के अनुसार, जब गांधी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन की योजना बनाई, तो उन्हें कोरियाई स्वतंत्रता सेनानियों की योजना की कोई जानकारी नहीं थी।

उनका मानना है कि भारतीय उपमहाद्वीप और कोरियाई प्रायद्वीप में स्वतंत्रता आंदोलन एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से शुरू हुए। मोहन लिखते हैं, “लेकिन मार्च फर्स्ट आंदोलन के उदाहरण का इस्तेमाल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य नेताओं ने युवाओं को 1921 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन और उसके बाद के अन्य राष्ट्रवादी आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया था।”

जापानी साम्राज्य का 1910 से 1945 के बीच कोरियाई प्रायद्वीप पर कब्ज़ा रहा। एल्सा संधि, जिसे 1905 की जापान-कोरिया संधि के रूप में भी जाना जाता है, इस संधि ने कोरियाई प्रायद्वीप को जापान का संरक्षित क्षेत्र बना दिया। इसके पांच साल बाद जापान ने औपचारिक रूप से कोरिया पर कब्जा कर लिया। कोरियाई प्रायद्वीप को 35 साल के संघर्ष के बाद 1945 में जापान से आज़ादी मिली।

कोरिया में भारतीय अध्ययन संस्थान (IISK) के निदेशक डॉ. ओक-सून ली ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “कोरिया में मार्च फर्स्ट आंदोलन शुरू होने से बहुत पहले, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गया था। भारत में गांधीजी का बोलबाला पहले से ही था। इसलिए मेरा मानना है कि बाद में जो हुआ, वह पहले हो चुके घटना को प्रभावित नहीं कर सकता।

दक्षिण कोरिया में मार्च फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष ली जियोंग-यून बताते हैं, “कोरियाई विद्वानों को इस विषय पर पहुंचने में कठिनाई हुई है, क्योंकि उनकी भारत के ऐतिहासिक डेटा तक पहुंच नहीं थी। इसलिए वे केवल इस बात पर जोर दे सकते थे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन उस नए स्वतंत्रता आंदोलनों का एक हिस्सा था जो वैश्विक साम्राज्यवाद के खिलाफ उत्पीड़ित लोगों द्वारा एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप में शुरू हो रहे थे। इसे भारत के ऐतिहासिक दस्तावेजों वेरीफाई करने की आवश्यकता है।”

दोनों देशों के आंदोलन ने एक दूसरे को प्रभावित किया

हिस्ट्री के टाइमलाइन को लेकर विद्वानों के बीच तमाम विवाद होने के बावजूद, इस बात पर आम सहमति है कि 1919 में भारतीय उपमहाद्वीप और कोरियाई प्रायद्वीप सहित कई क्षेत्रों में साम्राज्यवाद के अंत की शुरुआत हुई।

इस बारे में भी कोई विवाद नहीं है कि भारतीय उपमहाद्वीप और कोरियाई प्रायद्वीप दोनों के राष्ट्रवादी आंदोलनों ने एक दूसरे को कई तरह से प्रभावित किया। रंजन कहते हैं कि दोनों क्षेत्रों की अधीनता और इनके खिलाफ आंदोलनों ने अभूतपूर्व तरीके से एक-दूसरे के प्रति रुचि को जगाई। वह बताते हैं कि कैसे 1919 के बाद छपने वाले पत्र पत्रिकाओं ने साझा दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाई और लोगों में क्रूर कब्जे से मुक्ति की इच्छा पैदा की।

1920 में, जब चोसुन इल्बो और डोंग-ए-इल्बो अखबारों ने जापान की क्रूर नीतियों की आलोचना करते हुए अपना पहला संस्करण लॉन्च किया, तो शाही सरकार ने इसे देश को तोड़ने वाला कृत्य माना। अखबारों के संचालन को दबा दिया गया। रंजन को कम से कम 54 ऐसे संपादकीय मिले हैं जो 1920-1930 के बीच डोंग-ए-इल्बो और चोसोन इल्बो में प्रकाशित हुए थे और उनमें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय उपमहाद्वीप में जारी लड़ाई का जिक्र था।

उनका कहना है कि इन रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कैसे आधिकारिक राजनयिक संबंधों के अभाव के बावजूद, कोरियाई प्रायद्वीप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विशेषकर महात्मा गांधी के बारे में जागरूक था और नियमित जानकारी प्राप्त कर रहा था।

अखबारों के कतरनों से ही पता चलता है कि 1921 में अपने चरम पर पहुंचे असहयोग आंदोलन के माध्यम से स्व-शासन प्राप्त करने और ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के गांधी के लक्ष्य का कोरियाई स्वतंत्रता आंदोलन पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा।

सितंबर 1921 में चोसुन इल्बो के एक संपादकीय में गांधीजी का परिचय कोरियाई लोगों से कराया गया था। उस संपादकीय का शीर्षक था “गांधी, इंग्लैंड के असली दुश्मन” (Mr. Gandhi, the real enemy of England) इसके बाद उसी अखबार के साथ-साथ डोंग-ए-इल्बो में लेखों की एक सीरीज आई, जिसमें ‘नए भारत के उद्धारकर्ता’ और ‘गांधी: संपूर्ण भारत की आशा’ जैसे शीर्षक थे।

रंजन का कहना है कि 1922 की शुरुआत तक, कोरियाई प्रायद्वीप में गांधी का इतना ऊंचा हो गया था कि डोंग-ए-इल्बो ने उन्हें महात्मा गांधी लिखना शुरू कर चुका था। मार्च 1922 में जब ब्रिटिश सरकार ने गांधी को जेल में डाला तो अखबार ने एक संपादकीय प्रकाशित किया जिसमें कहा गया था, “हम गांधीजी का सम्मान न तो उनकी पद के कारण करते हैं और न ही उनके नेतृत्व गुणों या राजनीतिक क्षमताओं के लिए करते हैं। असल में हम उनका सम्मान सत्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, हिंसा और विलासिता का त्याग के लिए करते हैं।

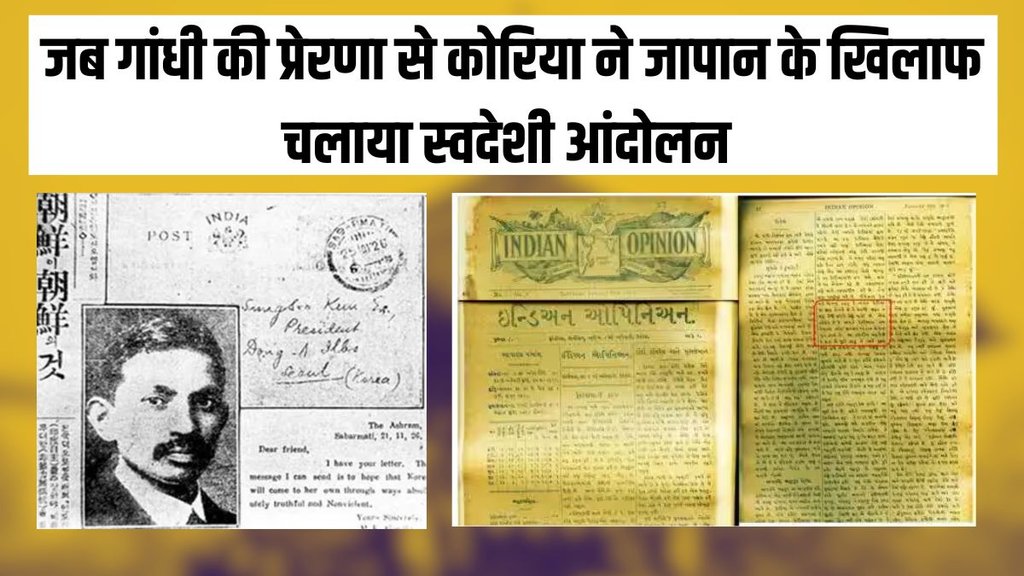

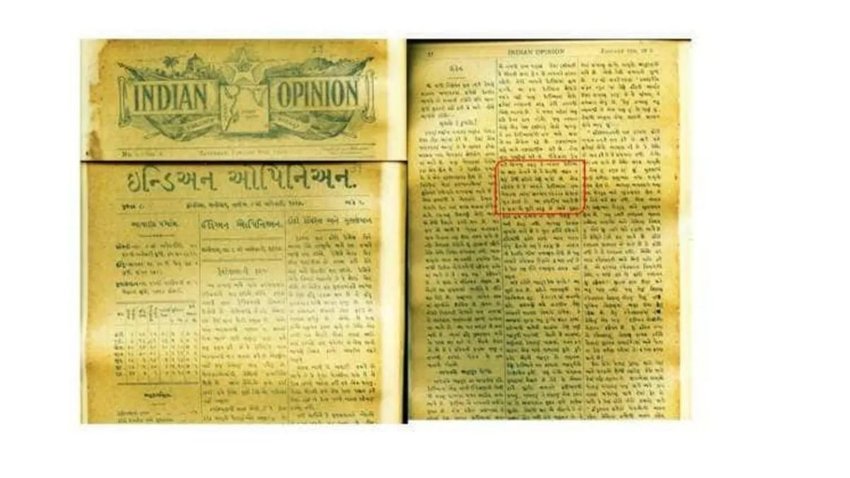

कोरिया के संघर्ष पर पहले से लिख रहे थे गांधी

कोरियाई प्रायद्वीप को महात्मा के बारे में पता चलने से कम से कम एक दशक से अधिक समय पहले, गांधी जापानी कब्जे के खिलाफ कोरियाई लोगों के विद्रोह के बारे में लिख रहे थे। गांधी द्वारा प्रकाशित ‘इंडिया ओपिनियन’ पत्रिका के जनवरी 1910 संस्करण में जापान के पहले प्रधानमंत्री इतो हिरोबुमी की हत्या के बारे में छपा था। वह हत्या कोरियाई स्वतंत्रता सेनानी एन जंग-ग्यून ने की थी क्योंकि वह 1905 की उस जापान-कोरिया संधि से नाराज थे, जो इतो हिरोबुमी ने की थी। इसी संधि के कारण कोरियाई प्रायद्वीप जापान का गुलाम बना था।

गांधी ने साम्राज्यवाद की बुराइयों और ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय उपमहाद्वीप पर इसके प्रभाव को उजागर करने के लिए इस घटना का हवाला दिया था। गांधी ने एन का जिक्र करते हुए लिखा, “रिवॉल्वर से गोली चलाने वाले व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने इतो को मार डाला क्योंकि वह जापान को कोरिया पर शासन करते हुए नहीं देख सकता था। हमारे कुछ युवाओं का भी मानना है कि अंग्रेजों को मारकर भारत से उनका शासन खत्म किया जा सकता है। यदि ऐसा सम्भव भी हो तो भी यह करने योग्य नहीं है। जापान में कुछ चीजें सराहनीय हैं, लेकिन पश्चिमी तरीकों की उसकी नकल प्रशंसा के लायक नहीं है।”

गांधी की प्रेरणा से कोरिया में चला स्वदेशी आंदोलन

ऐतिहासिक दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि प्रमुख कोरियाई राष्ट्रवादी नेताओं में से एक चो मान-सिक ने गांधी के स्वदेशी आंदोलन से प्रेरणा ली थी। गांधी ने भारत में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर, स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर जो दिया था। ठीक ऐसे ही चो ने कोरिया में बने सामान को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव रखा और कोरियाई लोगों को अधिक आर्थिक आत्मनिर्भरता बनाने पर जोर दिया। जुलाई 1920 में, चो ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से गांधी के उद्देश्यों के आधार पर देशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक सोसायटी का गठन किया।

रंजन ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि चो को जापान में कॉलेज जाने के दौरान गांधी की मान्यताओं और कार्यों के बारे में पता चला था। दो साल बाद, दिसंबर 1922 में, योम ताए-जिन और यी क्वांग-सु जैसे अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने कोरियाई लोगों के बीच स्थानीय वस्तुओं की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए सियोल में सेल्फ प्रोडक्शन एसोसिएशन नामक एक समूह का गठन किया।

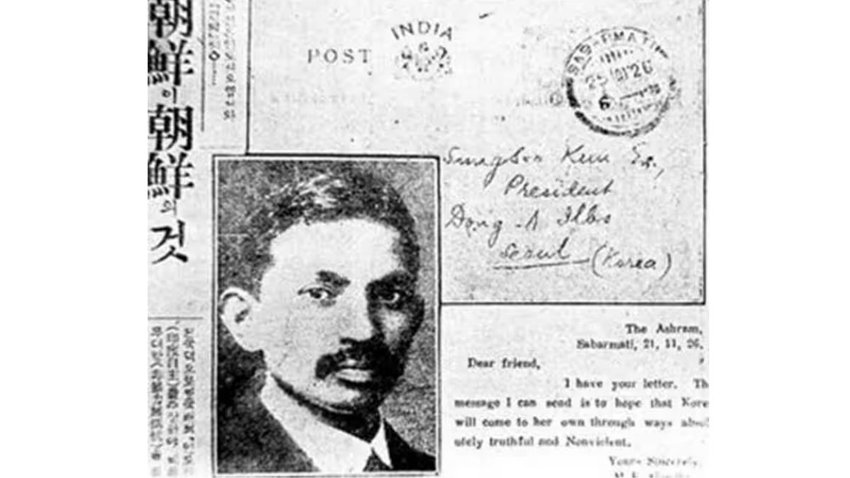

कोरियाई प्रायद्वीप में गांधी का असर

कोरियाई प्रायद्वीप में स्वतंत्रता आंदोलन पर गांधी का प्रभाव शायद इतना प्रभावशाली था कि अक्टूबर 1926 में डोंग-ए-इल्बो अखबार के अध्यक्ष किम सुंग-सू (सुंगसू किम) ने गांधी को पत्र लिखा, “आपने हमें प्रेरित किया है, कोरियाई लोग आशा और साहस के साथ आपका अनुसरण करेंगे।… भारत हमारी रगों में बसता है…गांधी का नाम और उनके सिद्धांत हमारे लिए सबसे मूल्यवान है। हमारे लिए आप अजनबी नहीं हैं। आप हमारे अपने प्रिय नेता हैं…।”

अपने शोध के दौरान, मोहन को दो पेज का पत्र मिला जो किम ने गांधी को लिखा था। पत्र में किम ने गांधी से कोरियाई लोगों के लिए एक संदेश भेजने और अपनी तस्वीर भेजने का अनुरोध किया गया था। वह इसे अपने अखबार में प्रकाशित करना चाहते थे। एक महीने बाद गांधी का पत्र और फोटो कोरिया पहुंचा। गांधी ने कोरिया के लिए लिखा था, “मैं जो संदेश भेज सकता हूं वह यह आशा करना है कि कोरिया पूरी तरह से सच्चे और अहिंसक तरीकों से आगे बढ़ेगा।” किम ने गांधी की तस्वीर और संदेश को अगले वर्ष डोंग-ए-इल्बो के दूसरे पृष्ठ पर छापा।

रंजन बताते हैं कि गांधी और भारतीय उपमहाद्वीप की आजादी के संघर्ष के बारे में जागरूकता गुलाम कोरिया में शिक्षित और राजनीतिक वर्ग तक ही सीमित नहीं थी। 1930 के दशक में, स्वतंत्रता सेनानी और लेखक राहुल सांकृत्यायन कोरियाई प्रायद्वीप की यात्रा करने वाले पहले कुछ भारतीयों में से एक बने और उन्होंने ‘जापान’ नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्राओं का बड़े पैमाने पर दस्तावेजीकरण किया। रंजन कहते हैं, “सांकृत्यायन ने लिखा कि दुकानदार ने उन्हें जापानी भाषा में प्रकाशित गांधी पर एक किताब दिखाई, जिससे पता चलता है कि कोरिया में गांधी कितने लोकप्रिय हैं।”

अब भी कम प्रचलित है ये इतिहास

करीब नौ दशक बाद आधुनिक दक्षिण कोरिया में गांधी भारत की सबसे अधिक मान्यता प्राप्त राजनीतिक शख्सियतों में से एक हैं। 2019 में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी की 150वीं जयंती पर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन की उपस्थिति में सियोल में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया था। भारत द्वारा दान की गई इस प्रतिमा को सोंगडो में योनसेई विश्वविद्यालय के परिसर में स्थायी प्रदर्शन के लिए रखा गया था। हालांकि अब भी भारतीय उपमहाद्वीप और कोरियाई प्रायद्वीप दोनों के इतिहास को पढ़ने में इस बात का बहुत कम जिक्र आता है कि दोनों क्षेत्रों के स्वतंत्रता आंदोलनों ने दूसरे को कैसे प्रभावित किया।