बैन बनाम अनुराग कश्यप

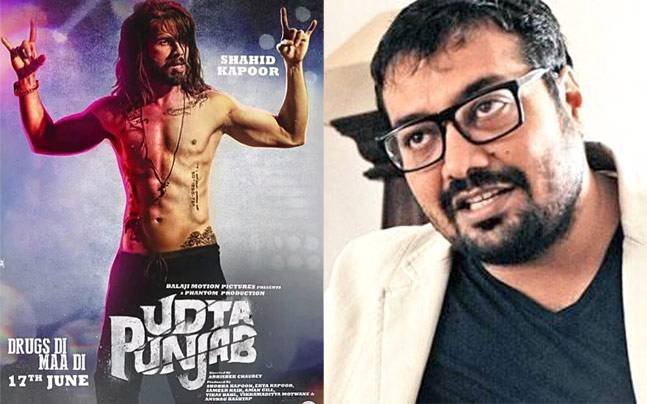

मसान, वाटर, आमिर, उड़ान जैसी संवेदनशील फिल्मों को प्रोड्यूस करने वाले अनुराग कश्यप की कई फिल्मों को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है। अनुराग कश्यप की फिल्म ‘पांच’ पर से प्रतिबंध अब तक नहीं हट पाया है। हिंसा से भरे दृश्यों के कारण इस पर आपत्ति जताई गई थी। कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे को दो साल तक प्रतिबंध झेलना पड़ा था। राजनेताओं और राजनीतिक दलों के नाम आने के कारण मुंबई हाई कोर्ट ने इसके प्रदर्शन को रोका था। बाद में इसे प्रदर्शन की इजाजत मिली। ‘उड़ता पंजाब’ पर भी सेंसर से लड़ाई लड़ने के बाद कश्यप ने कोर्ट के रास्ते फिल्म को प्रदर्शित कराया।

सत्ता और सेंसरशिप का अपना रिश्ता है। अभिव्यक्ति के माध्यमों सिनेमा से लेकर साहित्य तक में अपने खिलाफ उठी आवाज सत्ता दबाती रही है। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों की सत्ता के लिए प्रेमचंद की सोजे वतन खतरनाक थी तो कांग्रेस को फिल्म ‘आंधी’ इसलिए पसंद नहीं आई थी कि उसमें इंदिरा गांधी का अक्स था। कांग्रेस समर्थकों ने तो ‘किस्सा कुर्सी का’ को लेकर जो हंगामा बरपाया था वह आज भी सबको याद है। निर्भया कांड और उस जैसे देश में अक्सर होने वाले मामलों से हम आंखें तो मूंद लेते हैं लेकिन जब कोई ‘इंडियाज डॉटर’ आकर हमें सच का सामना कराती है तो उसे प्रतिबंधित कर सब कुछ पाक-साफ रहने का भ्रम पाल लेते हैं। जब-जब बड़े या छोटे पर्दे पर समाज के कड़वे सच से पर्दा हटाने की कोशिश की गई है सत्ता उस पर प्रतिबंध का पर्दा डाल ही देती है। वहीं फिल्म बाजार को भी यह खूब समझ है कि यथार्थ के अंधेरे को चमकते मुनाफे में कैसे तब्दील किया जा सकता है। शायद इसलिए गालियां और बर्बर हिंसा ‘यथार्थवादी’ फिल्मकारों का प्रिय विषय है। महंगे पॉपकार्न और कॉफी के साथ मल्टीप्लेक्स में गालियां और हिंसा टिकट बिकाऊ हैं। सत्ता, सेंसर और बाजार के इसी यथार्थ पर पढ़ें बेबाक बोल।

फिल्म उद्योग, सेंसर बोर्ड और अदालत के बीच से होते हुए ‘उड़ता पंजाब’ आखिर सिनेमाघरों की ओर उड़ गई। फिल्म के निर्देशकों को अंतत: सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी का तहेदिल से शुक्रगुजार होना ही पड़ेगा जिनकी बदौलत फिल्म को मुफ्त में इतनी चर्चा मिली। फिल्म लगातार सभी चैनलों के प्राइम टाइम और अखबारों के मुखपृष्ठ पर छा गई। निहलानी ने फिल्म में 89 कट लगाकर उसका गला घोंट कर सत्ता को खुश करने की कोशिश की तो फिल्म महज एक कट के साथ सिनेमाघरों में प्रदर्शित होकर अभिव्यिक्ति की आजादी की जंग जीत गई! सवाल यह है कि यह जंग ही थी या अपना-अपना बाजार।

‘उड़ता पंजाब’ नशे की समस्या पर आधारित है या यूं कहें कि पंजाब में नशे की समस्या पर आधारित है। हालांकि यह समस्या महज पंजाब तक महदूद नहीं। लेकिन यह भी सच है कि जिस बेदर्दी से उसने पंजाब में लोगों के घर उजाड़े हैं वैसा उदाहरण दूसरा नहीं। आलम यह है कि गांव के गांव इसकी चपेट में आ गए। हालत यह भी है कि पुलिस थानों में एफआइआर की कॉपी भी तैयार रखी जाती है। घटना होते ही, इसमें बस नाम भरने होते हैं। इल्जाम यह भी है कि प्रदेश के रसूखदार नेता भी ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा हैं। उनकी शमूलियत अभी जांच का विषय है। लेकिन संदेह यह भी है कि इनके रसूख के कारण पुलिस के हाथ इन तक पहुंच भी पाएं। सच यह भी है कि पंजाब में नशे की समस्या से सत्ता में बैठे लोगों को भी इनकार नहीं। लेकिन इस पर उनकी प्रतिक्रिया इसके पुरजोर खंडन तक ही सीमित रहती है न कि किसी ठोस कार्रवाई तक जिसे करके लोगों को इस समस्या से निजात दिलाई जाए।

मुद्दा इसलिए बना कि निहलानी की नियुक्ति मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। जाहिर है कि इसका विरोध होना ही था। हुआ भी। निहलानी की भी बलिहारी कि जब उन पर व्यक्तिगत हमले तेज हो गए तो उन्होंने बेलौस कहा, ‘हां, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चमचा हूं। वे देश के प्रधानमंत्री हैं और मुझे उनका चमचा होने पर गर्व है’। उनके इस इकरार से उनका तर्क थोड़ा बेदम हो गया और जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के चमचों की एक सूची ट्वीट कर दी। बहरहाल, फिल्म के निर्माता-निर्देशकों से जो अपेक्षा थी कि वे अदालत जाएंगे। वे गए भी और अदालत ने निहलानी के सभी कट नकारते हुए महज एक ही कट के साथ फिल्म को रिलीज करने का आदेश सुनाया, इस नसीहत के साथ कि सेंसर बोर्ड फिल्म को प्रमाण पत्र जारी करने का अपना काम करे तो बेहतर।

न्यायालय का यह आदेश कई फिल्म निर्माताओं के लिए राहत भरा होगा क्योंकि अभी तक सेंसर बोर्ड फिल्म को देखते समय उसे प्रमाण पत्र की बजाय उसके सेंसर पर ही ज्यादा ध्यान देता है। और सेंसर की कैंची तय होती है सत्ताधारियों की विचारधारा से। फिर शुरू हुआ इसका आकलन। अब यह भी तय है कि फिल्म एक संदेश देना चाहती है, लेकिन उसे अपने पूरे फिल्मी मिर्च-मसाले के साथ। निर्माता निर्देशक का मकसद खाली नशे की समस्या को सामने लाना ही नहीं वरना थिएटर की टिकट खिड़की पर पैसा बटोरना भी है। हो भी क्यों न, यह एक व्यावसायिक फिल्म है। उसी नीयत के साथ इसे बनाया गया है। इसी वजह से उसमें शाहिद कपूर हैं। करीना कपूर की डॉक्टरी पर उनकी अदाएं भारी रहती हैं। और यथार्थवादी फिल्म की आलिया भट्ट जब बिहारी जुबान बोलती हैं तो साफ पता चलता है कि वे सिर्फ और सिर्फ अपने स्टारडम के कारण बिहारी प्रवासी मजदूर की किरदार में हैं। और अनुराग कश्यप का ट्रेडमार्क बनती जा रहीं गालियां।

यह तय है कि फिल्म को अगर बिकाऊ नजरिए से न बनाया जाता तो वह निर्माताओं को उनके खर्च भी वसूल न करवा पाती। फिल्म प्रदर्शित होने के साथ शुरू हुआ इसका कलात्मक और व्यावसायिक विश्लेषण। यह विडंबना ही है कि जिस फिल्म के आसपास नैतिकता, सिद्धांत व संदेश का इतना बड़ा ताना-बाना बुना गया उसका आकलन भी उसकी कमाई पर ही किया गया। शायद इसका एक कारण यह भी है कि इसके बनाने वाले निर्माता व निर्देशक विषय चुनते हुए यह जरूर देखते हैं कि वह बिकाऊ है, अगर नहीं तो कैसे और किस तरह से उसे बिकाऊ बनाया जाए। एक स्टार अगर नशेड़ी होगा तो जाहिर है कि तड़का करारा लगेगा। गाना होगा, प्यार मुहब्बत प्रशंसकों के और बोल्ड होने का तमगा मिलेगा सो अलग। इसी किरदार में किसान या किसी गरीब परिवार का बच्चा हो तो उसके आसपास ऐसी मसालेदार कहानी शायद न बन पाए। बन भी जाए तो बिक न पाए।

क्या यह समय यह जानने का नहीं कि ऐसे विषयों पर फिर वह चाहे ‘उड़ता पंजाब’ हो, आरुषि हत्याकांड पर बनी ‘तलवार’ हो, जेसिका लाल हत्याकांड पर बनी ‘नो वन किल्ड जेसिका’ या फिर अनुराग कश्यप की ही ‘गैंग्स आफ वासेपुर’ हो, इसे बनाने के पीछे का मूल मकसद अगर व्यावसायिकता ही है तो फिर इसमें नैतिकता का सवाल ही कहां उठता है। नशा आज पंजाब के हर घर को खा रहा है। यह सबको दिखता भी है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे में फिल्म को मसाले से भर कर परोसा जाएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर का संदेश भी टिकट खिड़की की खनक में ही खोकर रह जाएगा। समाज की सही तस्वीर दिखाने के लिए कहां लकीर खींचनी है यह भी फिल्म निर्माता ही तय करते हैं।

फिल्म पर आपत्ति गालियों को लेकर भी थी। और अभिव्यक्ति पर बहस में यह सवाल तो हम उठाएंगे ही कि इतनी गालियां क्यों? हमारे समाज की ज्यादातर गालियां स्त्री देह और कमजोर कही जाने वाली जातियों को ही दागती हैं। तो आमिर खान की देल्ही बेली हो या अनुराग कश्यप की गैंग्स आॅफ वासेपुर या सुधीर मिश्रा की कोई फिल्म ये समाज में फैली कुंठाओं का शोषण कर बॉक्स आॅफिस पर अपना मुनाफा बढ़ाती हैं। ये सामंती और मर्दवादी मानसिकता को मुनाफे में तब्दील कर रही हैं। अगर ये कोई डॉक्युमेंटरी फिल्म बनाकर कोई सामाजिक संदेश देने की बात करते तो हम सवाल नहीं उठाते। लेकिन ये बालीवुड के मंजे और चमकते सितारों के साथ गालियों की बदौलत सौ करोड़ी मुनाफा कमा रहे हैं, ऐसे में इनके बाजार पर सवाल तो उठेंगे ही। यथार्थ के नाम पर गाली ही क्यों?

यथार्थवादी बनाम गालियों के बरक्स बात करें तिग्मांशु धूलिया की फिल्म ‘पान सिंह तोमर’ की। तो चंबल का डकैत और वहां के समाज का यथार्थ धूलिया गालियों के बिना खींच लेते हैं। सामाजिक यथार्थ पर ही बनी इस फिल्म का नायक कहता है, ‘हमारे यहां गाली पर गोली चल जाती है’। गालियां किसी भी फिल्म की कहानी का हिस्सा सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि उस पर ‘बोल्ड’ का ठप्पा लग जाए। और गालियों के इस बाजार की समझ एकता कपूर और अनुराग कश्यप को खूब है। जहां छोटे पर्दे पर एकता कपूर ‘नागिन’ में पैसा लगा कर दर्शकों को अपनी ओर खींच लेती हैं वहीं उन्हें पता है कि बड़े पर्दे पर पैसा लगाने के लिए स्त्री देह को दागती गालियों से बिकाऊ कुछ भी नहीं। पीवीआर मार्का दर्शकों को पता है कि दफ्तर में गाली देंगे तो विशाखा का खौफ है, स्कूल और सड़क पर गाली देंगे तो अपने अधिकारों को लेकर सजग व्यक्ति आपको जेल तक पहुंचा सकता है। और हजार रुपए की कीमत तक के पॉपकॉर्न और कॉफी के साथ ‘स्टार’ के मुंह से गालियों को सुनना नए तरह का मनोरंजन है जो पिछले दस सालों में घाटे में नहीं रहा है।

यथार्थवादी फिल्म का संदेश बाकी फिल्मों से बुलंद होना चाहिए क्योंकि सामान्यत: फिल्म में कोई न कोई संदेश तो होता ही है। ‘डॉन’ भी कि डॉन नहीं बनना चाहिए/ या कोई ‘शोले’ यह नहीं कहती कि हर कोई गब्बर बन जाए। लेकिन देखा यही गया है कि फिल्में खलनायक का इतना महिमामंडन करती हैं कि युवा उसके जैसा ही बनने का संकल्प लेकर निकलते हैं। ‘एंटी हीरो’ की छवि को हर कोई अपने में उतारना चाहता है। खलनायक फिर चाहे वह अमजद खान हो, अजीत हो या रंजीत हो, ज्यादा मकबूलियत पा जाते हैं बजाए नायकों के। हाल ही में आई ‘क्या कूल हैं हम’ शृंखला का एक किरदार जो ब्लू फिल्में बनाता है, वह अश्लील तरीके से दलील देता है कि इन फिल्मों की कमाई का ज्यादातर हिस्सा सोमालिया के गरीबों में बांट देता है। फूहड़ता और सोमालिया की भूख की अश्लील तुलना बालीवुड के कारोबारी ही कर सकते हैं।

तो यहां एक सवाल यह भी है कि यथार्थ के नाम पर सामने रखी गई रचनाओं या कहें कि फिल्मों से उम्मीद क्या हो? यथार्थ को ज्यों का त्यों रखने की शर्त यह होनी चाहिए कि अपने असर में वह इतना तीव्र और स्पष्ट जरूर हो कि दर्शक-पाठक विचलित हो जाए या सोचने पर मजबूर हो जाए। यानी इसका असर एक ठोस आकार ग्रहण करे। अन्यथा वह एक भ्रम पैदा करेगा और यथार्थ से ज्यादा दुखद, या फिर शातिर होगा।

बेशक समाज में फैली कुरीतियों से लड़ने में सिनेमा का पर्दा एक सशक्त माध्यम है। लेकिन यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि पर्दे की आम छवि मनोरंजन की है और एक औसत दर्शक इसे उसी लिहाज से देखता है। हालांकि यह मांग सुविधा के मुताबिक दोनों तरफ से होती है कि पर्दे पर परोसी गई कहानी में समाज कितना है और समाज को कितना और क्या मिल रहा है।

अब सवाल यह है कि अगर पर्दे पर किसी खास कुरीति या समस्या का निरूपण किया गया है, या उसके जरिए कोई संदेश संप्रेषित करने की कोशिश की गई है तो वह जमीनी स्तर पर कैसे उतरे। जाहिर है, गर सिनेमा के जरिए यह सदिच्छा जाहिर की जाती है तो यथार्थ में घालमेल नहीं चलेगा और उसमें कहानी के साथ चलने या लड़ाई को जमीनी स्तर पर उतारने के वास्तविक तरीके भी सुझाने होंगे वरना, यह एक आभासी हल से ज्यादा का महत्त्व हासिल नहीं कर पाएगा। यह तो ध्यान रखा ही जाना चाहिए कि सामाजिक बदलाव का रास्ता समाज के स्तर पर काम करने और ठोस राजनीतिक दृष्टि के साझे प्रयास से ही निकल सकता है।

हां, यह सच है कि सिनेमा आज की तारीख में सोशल माइंडसेट को दिशा देने में राजनीतिक स्तर पर अपनी भूमिका निबाह रहा है। अब यह भूमिका समाज को आगे ले जाने वाली है या पीछे, यह फिल्म के कथानक में छिपे एजंडे पर निर्भर करता है। इस लिहाज से भी ‘उड़ता पंजाब’ आभासी हल तक सिमटा लगता है।

इन सबके बावजूद ‘उड़ता पंजाब’ पर पहलाज निहलानी के रुख और अदालती फैसलों के बाद फिर यह सवाल पैदा हुआ है कि रचनात्मकता की दुनिया में अभिव्यक्ति को बाधित करने के पीछे कौन सी मंशा काम करती है और उसका हासिल क्या होता है। कारोबारी एजंडे को फिलहाल छोड़ भी दें तो अभिव्यक्ति की आजादी के बिना रचनात्मकता की कोई भी दुनिया कैसी और कितनी लोकतांत्रिक होगी? अभिव्यक्ति की आजादी न सिर्फ लोकतांत्रिक बल्कि कला सहित रचना की तमाम विधाओं का जीवन तत्त्व है। इस आजादी को बाधित या नियंत्रित करने की जैसी कोशिशें हो रही हैं, अगर वे नहीं रुकीं तो राजनीति की दुनिया तो अपना संघर्ष खड़ा कर लेगी, लेकिन रचना या कला की जमीन का बंजर होना तय है। अभिव्यक्ति पर लगाम के साथ कला जगत की दुनिया कितनी बेमानी होगी, इसका हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। ‘उड़ता पंजाब’ फिल्म भी अभिव्यक्ति की आजादी की इसी लोकतांत्रिक दलील की छूट की हकदार है। बहुत पहले ‘ओरे ओरु ग्रामाथिले’ फिल्म के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक मानक वक्तव्य है कि फिल्म क्या है यह तय करने का अधिकार दर्शकों पर ही छोड़ देना चाहिए।