जीवनीपरक यानी बायोपिक फिल्मों का चलन पुराना है। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद एक तरह से जीवनीपरक फिल्म ही थी। उसके बाद भी संत तुकाराम आदि के जीवन पर अनेक फिल्में बनीं। पर पिछले पंद्रह-सोलह सालों में जिस तरह खिलाड़ियों, डाकुओं और ऐतिहासिक चरित्रों के जीवन को केंद्र में रख कर फिल्में बनाने का चलन बढ़ा है, वह कमाई की दृष्टि से काफी मुफीद माना जाने लगा है। मगर कमाई को ध्यान में रख कर बनी रही जीवनीपरक फिल्में अपनी कथा-वस्तु के साथ कितना न्याय कर पा रही हैं, कला की दृष्टि से सिनेमा में कितना योगदान कर पा रही हैं, विश्लेषण कर रहे हैं सत्यदेव त्रिपाठी।

सिनेमा में हमेशा किसी न किसी प्रवृत्ति (ट्रेंड) का दौर चलता है। आजकल जीवनीपरक (बायोपिक) फिल्मों का दौर चल रहा है। बायोपिक आम और अनजान आदमी पर नहीं बनती, बशर्ते उसके जीवन में ‘सरबजीत’ जैसा कुछ अचानक, अजीब और ‘नो बडी किल्ड जेसिका’ की जेसिका लाल जैसा सनसनीखेज न हो जाए। वरना तो जीवनीपरक फिल्में किसी सरनाम हस्ती पर ही बनती हैं, जिनके आदर्श कार्य अनुकरणीय या गैर-दुनियावी रूप में अनोखे या कुख्याति के सबब हों। या फिर विवादास्पद हों ‘अजहर’ जैसे, तो कहना ही क्या! तभी तो पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय आदर्श बन गए गांधीजी से लेकर समलिंगी प्रोफेसर (अलीगढ़) और चार्ल्स शोभराज तथा गवली तक पर बनती हैं बायोपिक्स। इन फिल्मों का काम अनोखे और कुख्यात को लोगों तक पहुंचाना ही नहीं होता, वरन इनकी वैधानिकता और उपयुक्तता तथा इसके पीछे छिपी दृष्टि को खोलना भी है, जिसे ‘अलीगढ़’ जिस तरह करती है, उससे फिराक साहब की याद आए बिना नहीं रहती, जिन्होंने ‘सारिका’ के लिए उमाकांत मालवीय को दिए साक्षात्कार में एक वाक्य में कह दिया था- मुझे सुंदर लड़के अच्छे लगते हैं, तो क्या गलत है? इसी तरह चार्ल्स शोभराज जैसे कुख्यात और ‘डर्टी पिक्चर’ जैसी विजयालक्ष्मी बदलापति (सिल्क स्मिता) की तरह बनने से रोकना भी है। और ‘पान सिंह तोमर’ जैसे के डाकू बनने के पीछे व्यवस्था की गलाजत और ‘बैंडिट क्वीन’ के बंदूक उठाने के पीछे उच्च्वर्णी नराधमों की बर्बरता से वाकिफ कराना भी है। सो, बायोपिक के बायोडाटा विविध और अनेक हैं।

मगर जो भी हो, बायोपिक फिल्मों की बढ़ती लोकप्रियता और ऐसा चलन यह साबित करता है कि ‘रीयल’ को ‘रील’ में देखना कथात्मक (फिक्शनरी) जीवन से ज्यादा रुचिकर है। और तब यह भी सिद्ध हो जा रहा है कि आज का मनुष्य अपनी आधुनिकता, उत्तर-आधुनिकता में चाहे जितना आत्मनिष्ठ और सबकी निजता और निजी को तरजीह देने वाला हो जाए, दूसरे के जीवन में झांकने की मूल मानुष-वृत्ति जाने वाली नहीं है। इस प्रवृत्ति को अभी पिछले चार-पांच सालों से ही पकड़ा है वॉलीवुड ने, वरना हॉलीवुड वगैरह में नियमित अंतराल पर बनती रहती हैं बायोपिक। यह पकड़ शुरू तो हो गई ‘पान सिंह तोमर’ (2012) से, पर इसका पुरजोर मुकाम बना ‘भाग मिल्खा भाग’ (2013), जिसकी गुणवत्ता अद्भुत है। दौड़ना उसका करिअर बाद में बना, जीवन पहले था। बचपन में स्कूल जाने के लिए भागा, विभाजन के कत्लेआम के बाद मरते हुए पिता के आदेश पर जान बचाने के लिए भागा, शरणार्थी कैंप में बहन के पति को पत्थर मार कर और साथी बच्चों से लड़ कर बचने के लिए भागा, फिर कोयले के काले धंधे में भागता रहा, खाना-दूध ज्यादा पाने के लिए दौड़ने के खेल को चुन लिया, तो करिअर भर भागता रहा।… बीच में प्रेमिका से मिलने के लिए भाग कर जाता रहा और अंत में पाकिस्तान को हराने के लिए भागा। यह सब उसकी जिंदगी का सिलसिला हो, न हो, पर फिल्म का सिला खूब बन पड़ा है। संवेदना, ऐतिहासिक नियति और फिल्मोचित कलात्मकता के मणिकांचन संयोग से बनी यह फिल्म एटनबरो की ‘गांधी’ के बाद बायोपिक फिल्मों की मानक साबित हुई। दर्शक-आलोचक की जानिब से मिली दिलखोल प्रशंसा और अकूत असर ने फिल्मकारों का ध्यान खींचा और बायोपिक के दौर का राजमार्ग खुल गया।

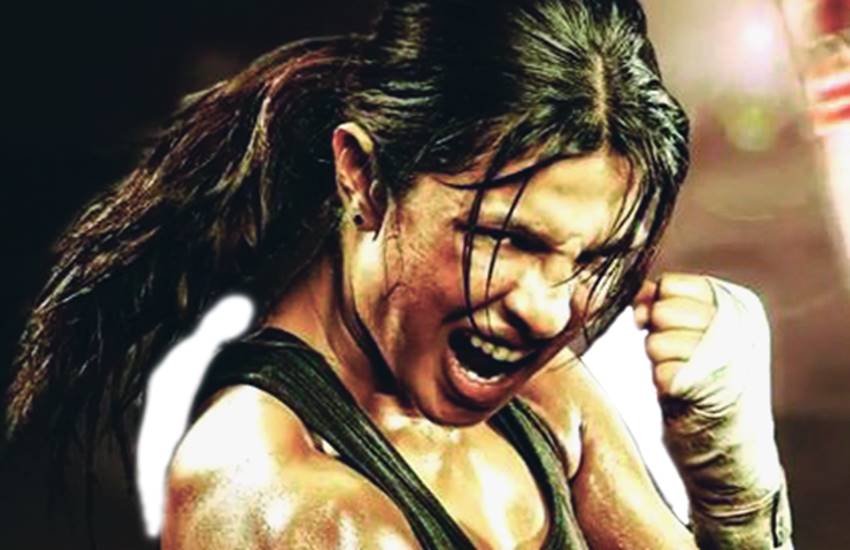

परिणाम थोक में दिखा, जब 2016 में सात जीवनीपरक फिल्में आर्इं- नीरजा, अजहर, एमएस धोनी : द अनटोल्ड स्टोरी, वीरप्पन, सरबजीत, बुधिया सिंह बॉर्न टु रन और दंगल। इनमें चार फिल्में खिलाड़ियों पर हैं, जो यह भी दर्शा देता है कि आज के चलन में हमारा बॉलीवुड सबसे अधिक तवज्जो दे रहा है खेल जगत को। इसके दोतरफे फायदे की चर्चा भी आम है कि ‘मैरी कॉम’ और प्रियंका चोपड़ा के कारण मुक्केबाजी के खेल को ख्याति और बढ़ावा मिला है या इस खेल और मैरी के चरित्र से फिल्म और समाज को। ऐसा ही विमर्श ‘दंगल’ और मिल्खा-बुधिया सिंह के चलते कुश्ती और दौड़ खेलों को लेकर भी फिजां में है। शायद यह कंगन और कलाई की शोभा की भांति पारस्परिक हो, पर क्रिकेट के खेल का फिल्म द्वारा दोहन कपिलदेव पर फिल्म के विलंबित होने और धोनी पर द्रुत में बन जाने में साफ-साफ दिखता है, जबकि अपने दौर में कपिल का क्रेज धोनी से कम न था। लेकिन जनता की मौजूदा सनक (क्रेज) को भुनाने के लिए जीवनीपरक के नाम पर उनकी आधी-अधूरी जिंदगी के हिट-हॉट हिस्से पर फिल्म बन जाती है, वरना बायोपिक तो कहते हैं पूरे जीवन पर बनी फिल्म को ही- वह मरणोपरांत भले न हो, पर ‘मांझी : द माउंटेन मैन’ की तरह सक्रिय जीवन से उपराम लेने के बाद तो हो ही। वरना धोनी ने तो अभी खेल से मुक्ति भी नहीं ली है, फिर इसी का भाग-दो आए, तो बायोपिक की बात बने। लेकिन फिल्मकार का मकसद तो पूरा हो गया- फिल्म सौ करोड़ी क्लब में शामिल हो गई। और इसीलिए भाग-दो की संभावनाएं क्षीण होंगी, क्योंकि धोनी को लेकर जनता की धुन (क्रेज) तो वैसी अभी नहीं रही- आगे जाने कैसी हो! ‘दंगल’ ने तो कमाई के सारे रेकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि आमिर का नाम और बायोपिक का गरम दौर न होता, तो फिल्म उतनी अच्छी नहीं बनी है।

इन सबकी वजह यह है कि आज बायोपिक की बहती गंगा में हाथ धोने के दौर में भगत सिंह, सरदार, गांधी, आंबेडकर, बैंडिट क्वीन या राजा रवि वर्मा पर बनी ‘रंगरसिया’ या फिर धीरूभाई अंबानी पर बनी ‘गुरू’ आदि जैसी नीयत से तो फिल्में बन नहीं रहीं। सो, बायोपिक के नाम पर कुछ भी कितना भी बन जाए, कम है। जीवनियां खोजी जा रही हैं- राम जेठमलानी से सुल्ताना डाकू तक। इतना ही नहीं, सच्ची घटनाओं पर बनी फिल्मों को भी जीवनीपरक के खाते में डाल कर ‘बायोपिक’ शब्द को अर्थ-विस्तार दिया जा रहा है। वरना ‘नो वन किल्ड जेसिका’ एक सच्ची घटना भर है। हॉकी के खिलाड़ी रंजन नेगी पर लगे एक आरोप की पृष्ठभूमि देकर बनी ‘चक दे इंडिया’ को भी बायोपिक कहा जा रहा है। इसमें तो पृष्ठभूमि में ही सही, एक व्यक्ति है, पर भारत-पाकिस्तान के युद्ध पर आधारित ‘बॉर्डर’ को पहली बार पाकिस्तान को खुलेआम भारत-विरोधी और लड़ैता देश कहने के लिए बायोपिक कहा जा रहा है। ये सब बायोपिक की बाढ़ में बह कर आते खर-पतवार हैं, कालांतर में सड़ ही जाएंगे। पूरे जीवन पर फिल्म बनने के साथ बायोपिक का बहुत बड़ा मानक चरित्र के नाम का भी है। जीवनपरक फिल्म बनाना और नाम से डरना या उसे छिपाना बायोपिक का अपमान ही है। और इस तुला पर तमाम घोषित और बायोपिक के रूप में पोषित फिल्में सवालों के घेरे में आ जाएंगी। ‘डर्टी पिक्चर’ में सिल्क स्मिता का रेशमा, ‘वो लम्हे’ में परवीन बॉबी का सैना अजीम, ‘रहस्य’ में आरुषि का अइसा महाजन, ‘गुरु’ में अंबानी का गुरुकांत देसाई आदि बन जाना ऐसे ही घेरे हैं, जिसमें फंस कर इनकी जीवनपरकता छटपटा रही है। फिर इस दौर में बायोपिक के रूप में समेट ली गई अवांतर फिल्मों का कहना ही क्या! रंजन नेगी बन गए कबीर खान, क्यों? ‘स्पेशल 26’ के अब तक न पकड़े जा सके आरोपी अनाम ही रह गए।

कोल माफिया पर आधारित ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ कायदे से व्यक्ति-कथा तक न बन पाई। कितना गिनाएं… सबको बायोपिक की श्रेणी दी जा रही है! ‘वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई’ को साफ-साफ हाजी मस्तान से प्रेरित कहा जाता रहा। तब तो ‘दीवार’ भी बायोपिक हो जाएगी। और हर कहानी या फिल्म किसी न किसी जीवन से प्रेरित तो होती ही है, जो कला का सच है। तब तो हर फिल्म बायोपिक ही हो जाएगी। यह सब इसी दौर के नतीजे हैं। दौर न सही, पर जहां तक जीवनीपरक सिनेमा की बात है, उसका असली मर्म तो आजादी की लड़ाई के नायकों पर बनी फिल्मों में ही निहित हैं, जो हर तरह से बायोपिक की मानक हैं। उनके अवसान के बाद पूरी जिंदगी पर और सही तथा प्रसिद्ध हुए नाम से बनीं- वल्लभ भाई पटेल पर ‘सरदार’ (1993), ‘नेताजी सुभाष चंद्र बोस : अ फॉरगॉटन हीरो’ (2004), ‘मंगल पांडेय : द राइजिंग’(2005)। और भगत सिंह तथा गांधीजी तो जीवनीपरक फिल्मों के सरताज हैं। इन पर जितनी फिल्में बनीं, सार्इं बाबा की श्रद्धा-विगलित आस्था के अलावा किसी पर न बनीं, न बनेंगी। भगत सिंह पर ‘शहीद’ नाम से पहली फिल्म 1965 में बनी, जिसमें राजगुरु और सुखदेव की शहादत भी शामिल थी। फिर 2002 में दो फिल्में आर्इं- ‘23 मार्च, 1931 : शहीद’ और ‘द लीजेण्ड ऑफ भगत सिंह’। इनके बॉक्स ऑफिस के रेकॉर्ड अच्छे नहीं, पर ये बॉक्स ऑफिस की मोहताज कतई नहीं। गांधीजी पर तो ढेर फिल्में बनीं, जिनमें 1982 में आई एटनबरो की फिल्म का उल्लेख हुआ, जो हर दृष्टि से शाश्वत कला का मानक है। श्याम बेनेगल की अंग्रेजी में बनी ‘मेकिंग ऑफ महात्मा’ सिर्फ अफ्रीका के कार्यों पर है और फिर ‘गांधी से महात्मा तक’ हिंदी में बनी। बेनेगलजी के काम सरकारी-गैर सरकारी प्रायोजन के मोहताज होते हैं, जिसके चलते आए बिखरावों को वे अपनी विद्वता के बुद्धिवादी तर्कों से संजोते रहते हैं, पर क्या वे जुटते हैं? इनके अलावा बापू के जीवन के विविध पक्षों पर ‘गांधी : माई फादर’, ‘हे राम’, ‘मैंने गांधी को नहीं मारा’ आदि उल्लेख्य हैं।

ये सब तो हैं, लेकिन 1913 में बनी देश की पहली फीचर फिल्म का श्रेय पाने वाली मूक फिल्म ‘राजा हरिश्चंद’ बायोपिक ही थी। तब सिनेमा की बात नई-नई थी। कोई चलन और वर्गीकरण नहीं थे। ऐसे में ‘राजा हरिश्चंद’ का एकछत्र राज्य तब तक रहा, जब तक ‘संत तुकाराम’ (1936) नहीं आ गई, जो ‘वेनस अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव’ में चयनित विश्व की तीन सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में एक थी और बायोपिक ही थी। तुकाराम का होना तो सिद्ध है, पर आज बायोपिक के निकषों पर राजा हरिश्चंद इतिहास और मिथक के बीच वैसे ही लटके मिलेंगे, जै ‘पद्मावत’। यह प्रामाणिकता ही बायोपिक का सबसे बड़ा पेंच है, जिसे लेकर होते विवाद इसके स्थायी भाव हैं। इतना बड़ा जीवन और उसे दो-ढाई घंटे में समा देने के लिए क्या छोड़ें, क्या शामिल करें का सनातन कलाप्रश्न। और जितनी अश्लीलता

और हिंसा फूलन देवी के जीवन में जमाने ने भर दी, उतनी न दिखाई जाए, तो प्रामाणिकता कैसे बने और दिखाई जाए, तो फिल्म कैसे बने! ये सवाल और द्वंद्व तो कला और जीवन के हैं, लेकिन ‘जोधा-अकबर’ में जोधा को लेकर राजपूतों ने और ‘बाजीराव मस्तानी’ को लेकर मराठों ने ऐतराज किए। अजहरुद्दीन के क्रिकेट-जीवन में जितने विवाद थे, उनकी गोपनीयता के चलते फिल्मकार को कितने मुद्दे जानने को मिले और जितने मिले, उनमें से कितने दिखाए जाएं के संकट के साथ उनके पारिवारिक जीवन की विडंबनाएं भी कम नहीं। इन्हीं में छिपे दर्शकता के आकाश (स्कोप) ने फिल्म बनवाई और इन्हीं के साथ निपटना ‘तुम्हीं से मुहब्बत, तुम्हीं से लड़ाई की ‘तरुवारि की धार पे धावनो’ हुआ। फिल्मकार ने इस तलवार को दरकिनार करके फिल्म बना ली, तो बात बनी नहीं। सो,

बायोपिक से ‘इश्क करे वो, जिसकी छाती में दम हो बारे बलमू’!

ऐसा ही विरल सवाल दरपेश होता है वास्तविक को कला में ढालने का। जो जैसे हो चुका है, वैसे ही ढाल दिया जाए या उसे आगे-पीछे किया जाए। धोनी के जीवन को उसी क्रम में रख देने से बात बन गई, पर मिल्खा के जीवन को आधे दर्जन पूर्वदीप्तियों (फ्लैशबैक्स) में गूंथा गया, तब बात बनी। इसी तरह एक व्यक्ति, जो सबके सामने रह चुका है या आज मौजूद है और प्रकृति ने एक जैसा दूसरे को बनाया नहीं, तो उसके काम को किससे कराया जाए यानी गांधी किसको बनाया जाए? बेन किंग्सले को लेकर काफी टिप्प्णियां हुर्इं। उम्मीदवारों में नसीरुदीन शाह भी थे, जिन्होंने विदेशी परिवेश की जानिब से सवाल उठाया, लेकिन किंग्सले ने सिद्ध कर दिया कि खांटी तैयारी और अभिनय की अफाट प्रतिभा हो, तो परिवेशीय आदि सभी अड़चनों को पार किया जा सकता है।

मेकअप अपना कर अजहर और धोनी की अदाओं को अपने में उतारा इमरान हाशमी और सुशांत दोनों ने, पर मेकअप कैसे देता अजहर की ऊंचाई और लंबोतरा चेहरा और कहां से लाते इसे इमरान? यानी ऐसी तमाम कलात्मक और तकनीकी चुनौतियों से जूझ कर बनाने की साधना है बायोपिक। और न सबको साधते हुए धड़ल्ले से बन भी रही हैं बायोपिक्स। सध भी रही हैं और कुछेक असाध्य भी सिद्ध हो जा रही हैं। युग पैसाबनाऊ है। बायोपिक के इस दौर के पीछे पैसाकमाऊ वृत्ति है। सिने-कला की कुदरत में ही निहित है पैसा। मगर पैसे के समक्ष वास्तविकता और प्रामाणिकता की चुनौती लिए खड़ा जीवन। सो, बायोपिक में सार्थक हो रही है गालिब की कश्मकश- ‘ईमां मुझे रोके है, खैंचे है मुझे कुफ्र…’।