प्रेरणा मालवीया

अक्सर प्राथमिक कक्षाओं में पूरा जोर पढ़ना-लिखना सिखाने पर ही रहता है। यह परंपरा दशकों से चली आ रही है। लेकिन इस बीच हमें कुछ शिक्षक ऐसे भी दिख जाते हैं, जिनका यह प्रयास रहता है कि स्कूलों में किताब को एक विषय की तरह न पढ़ा कर, उसको भाषा की तरह पढ़ाया जाए। जब इस विश्वास के साथ कोई शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है, तो उनके प्रयास परंपरागत तरीकों से भिन्न होते हैं।

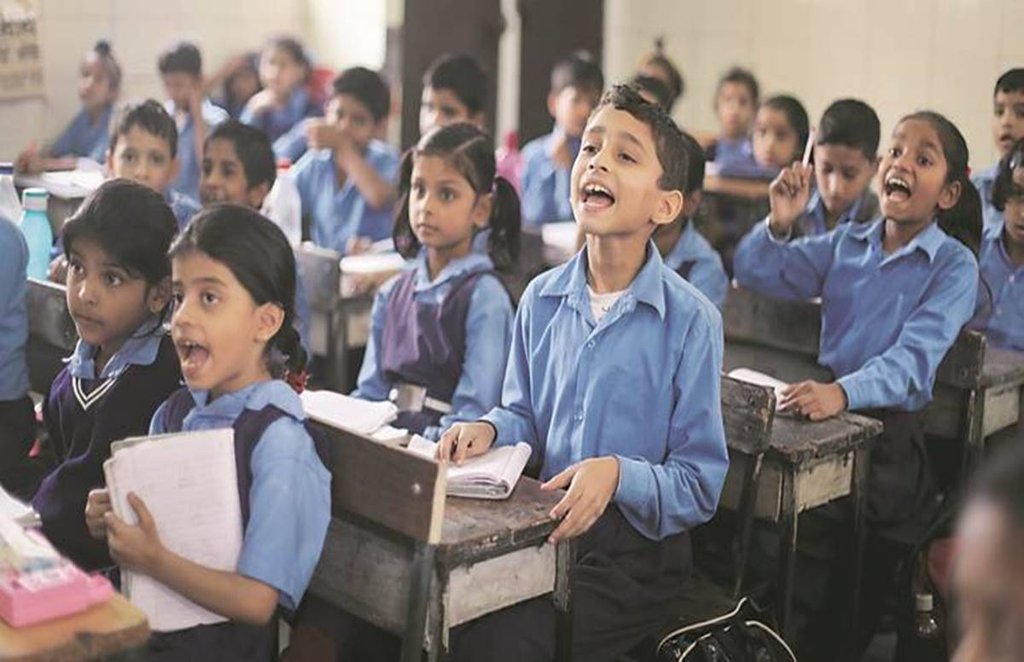

भोपाल के एक सरकारी स्कूल में कुछ इसी तरह के दृश्य में देखने का मौका मिला, जिसमें एक शिक्षिका ने अपने स्तर पर एक बिल्कुल ही नया प्रयोग किया और उसके हासिल भी सकारात्मक रहे। स्कूल के आसपास खेती और मजदूरी करके गुजारा करने वाले लोग रहते हैं। जब मैं पहुंची तो एक कक्षा में करीब पचास बच्चे थे और एक शिक्षिका मौजूद थीं। बच्चे मस्ती के भाव में कुछ पढ़ने-लिखने में लगे थे। कुछ बच्चे शिक्षिका को घेर कर अपनी कॉपी जांच करवा रहे थे।

किसी भी स्कूल में ये सामान्य दृश्य हैं। पाठ्यक्रम पूरा कराने, परीक्षा लेने और बच्चों के आगे का सफर। लेकिन खास और अलग बात यह थी कि वहां की शिक्षिका का मानना था कि पाठ्यपुस्तकों के अलावा भी बच्चों को विविध सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम से अलग कुछ किताबों के साथ बच्चों को ताजा और बाल सुलभ सामग्री मिलती है तो बच्चे इसमें ज्यादा रुचि लेते हैं।

यह रुचि आगे चल कर उन्हें एक कुशल और प्रवीण पाठक बनाने में मदद करती है। अगर उनके इस विचार का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि शायद यहां वह शिक्षिका सिर्फ विषय नहीं, बल्कि उस विषय को पढ़ाने के मकसद को ध्यान में रखती हैं। साथ ही वे भाषा की त्वरित अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ भाषा पढ़ाने के दूरगामी कौशल के बारे में भी सोच पा रही हैं।

बच्चे जब पाठ्यक्रम से अलग कोई किताब पढ़ लेते हैं तो उन्हें यह बताने का पूरा मौका मिलता है कि किताब कैसी लगी, क्यों अच्छी लगी। इसके साथ-साथ बच्चे उसके पात्रों पर चर्चा भी करते हैं, जिससे उनके भीतर भाषा और अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। यही नहीं, कविता के आधार पर कहानी लिखने, पत्र विधा और संवाद विधा के रूप में परिवर्तित करने के कौशल पर बच्चे अपनी शिक्षिका के साथ शामिल होते हैं। बच्चे पोस्टरों पर कुछ लिखते हैं, शिक्षिका उन्हें दीवार पर टांगती हैं।

एक अहम बात शिक्षिका ने यह बताई कि कक्षा में बच्चों की लिखी रचनाओं को दीवार पर टांगने से उन्हें अच्छा लगता है और खुशी मिलती है। यानी यह किसी बच्चे के भीतर आत्मविश्वास और भरोसे को बढ़ाने का एक कारगर जरिया है। अपने भीतर को खोजने और उसे अभिव्यक्त करने का मौका बच्चों के भीतर उस झिझक को दूर करने में मददगार साबित होती है, जो उनकी कमजोर और गरीब सामाजिक पृष्ठभूमि से आई होती है।

सबसे खास पहलू यह था कि इस प्रक्रिया में बच्चों के भीतर आत्मविश्वास जिस तरह बढ़ा, वह शिक्षा के मूल उद्देश्य को पूरा करता है। इस तरह स्कूली किताबों में दिलचस्पी जगाने का यह अलग रास्ता बच्चों की औपचारिक पढ़ाई को एक ठोस दिशा देती है।

दरअसल, शिक्षक का काम सिर्फ किसी विषय को पढ़ाना ही नहीं है। उसका काम कई मोर्चों पर एक साथ होता है। इसीलिए स्कूल में बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात कही जाती है और इस विचार को इस तरह के शिक्षक बड़ी शिद्दत से आगे ले जाते हैं। शिक्षण कार्य के लंबे अनुभव के बाद भी नया सीखने को लालायित रहना और उसे स्कूल के छोटे बच्चों के साथ करने की खुशी महसूस करना- यह एक सजग और संवेदनशील शिक्षक ही कर सकता है।

बस खोजने की जरूरत है, इस तरह के और इससे बेहतर काम देश भर में कई शिक्षक कर रहे हैं, जिसे पढ़ने-पढ़ाने के परंपरागत तौर-तरीकों से अलग कहा जा सकता है, लेकिन वे दरअसल प्रयोग हैं।

यों भी शिक्षा और खासतौर पर छोटे बच्चों के स्कूलों में पठन-पाठन एक बड़ी चुनौती का काम है। इसमें बच्चों के मनोविज्ञान को ठीक से समझते हुए ही प्रयोग करने होते हैं। ऐसा करके बच्चों को पढ़ाई में दिलचस्पी जगा देना और उन्हें नई खोज करने के रास्ते पर बढ़ा देना निश्चित रूप से महत्त्वपूर्ण है।

विडंबना यह है कि हमारे देश में ज्यादातर जगहों पर एक तयशुदा ढांचे के तहत बच्चों को शिक्षा दी जाती है और उन्हें अंकों के मायाजाल में उलझी डिग्री व्यवस्था में झोंक दिया जाता है। जबकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि बच्चों के भीतर की रचनात्मकता और प्रतिभा को उभारा जाए और उसे खिलने का मौका दिया जाए। यह एक साबित तथ्य है कि मौका मिलने पर बच्चे कई बार ऐसा कुछ कर जाते हैं, जो उनकी सीमा से बाहर की बात मानी जाती है। यों भी, रचनात्मकता और प्रतिभा किसी भी बच्चे के भीतर मौजूद वे गुण हैं, जो मौका नहीं मिलने या दबाए जाने पर निष्क्रिय हो जाती हैं और प्रोत्साहित किए जाने पर खिल उठती हैं और नया करके दिखा जाती है।