खींचो न कमानों को न तलवार निकालो

जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो

-अकबर इलाहाबादी

पिछले लंबे समय से चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर हम देख चुके हैं कि शुरुआती दौर में रूस को सबसे बड़ी दिक्कत इंटरनेट के पक्ष से आई क्योंकि यह कथित आभासी शक्ति ही रूस के खिलाफ वास्तविक चुनौती बन चुकी थी। लेकिन आज भी साहित्य का खेमा तोप के मुकाबिल अखबार को खड़ा करने की रूमानियत से दूर नहीं हुआ है। जिन अंग्रेजी घरानों ने हिंदी अखबार की शुरुआत की वे अपने अंग्रेजी अखबार में साहित्य को आगे बढ़ाने के दबाव से मुक्त रहे। उनके लिए व्यवसाय का व्याकरण ही अहम रहा। हिंदी पत्रकारिता और साहित्य का संबंध मंचीय बहसों का पसंदीदा विषय रहा है। देश में चल रहे बदलावों के इस दौर में इस मुद्दे पर हमारी शुरू की गई बहस ‘सत्य और कथा’ की पहली किश्त।

छापेखाने के आविष्कार ने अखबार को जन्म दिया तो टेलीविजन ने पहली बार खबरों को दृश्यात्मकता में लाकर अपनी बढ़त बनाई। उसके बाद आए इंटरनेट ने अखबार से ‘आश्चर्यचकित’ करने वाला तत्त्व ही छीन लिया। महात्मा गांधी से लेकर, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या की खबरें आज के दौर में अखबारों के हिस्से में दूसरी तरह से आती। इंटरनेट जिस तरह से सूक्ष्मतम क्षणों में लोगों तक खबरें पहुंचा देता है तो अखबारों के हिस्से अब विचार ही रह जाता है जिसके जरिए वह अपने बने रहने और डटे रहने का दावा करता है।

हिंदी पट्टी में पत्रकारिता का विमर्श शुरू होते ही साहित्य सहोदर की तरह मौजूद हो जाता है। कालक्रमानुसार तो साहित्य को पत्रकारिता की मातृ-संस्था ही कहा जा सकता है। लेकिन, हिंदी में साहित्य व पत्रकारिता का तुलनात्मक अध्ययन पत्रकार व साहित्यकार दोनों के लिए पसंदीदा रहा है। दोनों एक-दूसरे को खारिज करने की हद तक पसंद करते हैं। हर राजनीतिक संक्रमणकाल में हिंदी पट्टी में पत्रकारिता बनाम साहित्य की बहस जरूर छिड़ती है क्योंकि दोनों संस्थाओं को बदलाव के स्तंभ के रूप में देखा जाता रहा है। इस संक्रमणकाल में एक बार हम भी पत्रकारिता और साहित्य के संबंधों पर बात कर इसे नए समय के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं।

मैथ्यू आर्नल्ड पत्रकारिता को जल्दी में लिखा साहित्य बताते हैं। साहित्य के साथ तुलना करने का अर्थ यह है कि जो लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है या दिखाया जा रहा है उसका कोई शाश्वत मूल्य है। मूल्य तारीखों की तरह नहीं बदलते। भाव का भरोसा साहित्य है तो तथ्यों के भरोसे को पत्रकारिता कहा गया। औपनिवेशिक काल से ही एक प्रवृत्ति रही कि अखबारों के संपादक साहित्यकार या हिंदी के बड़े ज्ञाता रहे।

इसलिए आज भी पत्रकारिता और साहित्य के बीच यह नातेदारी खोजने की कोशिश होती है। मजे की बात यह है कि ज्यादातर बड़े घरानों के अखबार पहले अंग्रेजी में शुरू हुए। उसके बाद उन समूहों ने अपना हिंदी संस्करण निकाला। हिंदी पत्रकारिता के साथ ऐसा गर्भनाल का संबंध होने के बावजूद अंग्रेजी के अखबार अंग्रेजी पत्रकारिता व साहित्य की अगुआई करने के दबाव से मुक्त रहे। अंग्रेजी के संपादकों के कंधों पर कभी भी अंग्रेजी साहित्य की परंपरा को आगे बढ़ाने का बोझ नहीं रहा।

अंग्रेजी के अखबारों ने साहित्य को शुद्धत: साहित्यिक कर्म मानते हुए जो भी परिशिष्ट दिया उसे पत्रकारिता की भावना से अलग रखा। पहले अंग्रेजी अखबारों में कविता, कहानी और उपन्यास के अंश बहुतायत में छपते थे। अब वहां भी ज्यादा जोर साहित्यिक रिपोर्ट को ही दिया जाता है। लेकिन अंग्रेजी अखबारों में घटती साहित्यिक सामग्री अंग्रेजी पत्रकारिता के पतन के रूप में नहीं देखी जाती है। इसे पत्रकारिता के व्यवसायीकरण के व्याकरण से ही समझने की दरकार होती है।

अखबारों में रविवार को चार से लेकर सोलह पन्नों तक का परिशिष्ट साहित्य के लिए सुरक्षित होते थे

शुरुआती दौर में हिंदी अखबारों ने साहित्य से ऐसा नाता जोड़ा कि किसी खास अखबार में छपना ही किसी साहित्यकार की मकबूलियत का पैमाना हो गया। आपने स्कूली शिक्षा कहां से ली, स्नातक या शोध कहां से किया के साथ व्यक्ति (यहां साहित्यकार पढ़ा जाए)-परिचय में यह भी अहम हुआ कि आपकी कविता, कहानी या आलोचनात्मक लेख किस अखबार में छपते हैं। आपके हिस्से में किस अखबार का साप्ताहिक स्तंभ है। कई अखबारों में रविवार को चार से लेकर सोलह पन्नों तक का परिशिष्ट साहित्य के लिए सुरक्षित था।

‘पत्रकारिता जल्दी में रचा गया साहित्य है’

पाठकों के लिए छुट्टी का दिन यानी साहित्य पढ़ने का दिन। धीरे-धीरे इनमें से साहित्य की अलग-अलग धाराएं कट कर अलग हो गईं और साहित्यिक विधाओं की जगह राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विमर्श ने ली। आज के दौर में अभिव्यक्ति और विचार का यही पन्ना किसी भी अखबार को अन्य अखबारों से अलग बनाता है। ‘पत्रकारिता जल्दी में रचा गया साहित्य है’, इसे अमर वाक्य बना दिया गया। लेकिन, हकीकत की जमीन पर न तो पत्रकार को कोई साहित्यकार मानने को तैयार है और न साहित्यकार को पत्रकार। दोनों खेमा विधा के स्तर पर शुद्धतावादी रहना चाहता है।

बदलाव इतिहास का वह वैज्ञानिक नियम है जो हर देश व काल पर लागू होता है। किसी भी अन्योन्याश्रित रिश्ते को समझने के लिए बदलाव के दस्तूर को कबूल कर ही बात आगे बढ़ानी होगी। पत्रकारिता साहित्य की तुलना में आधुनिक विधा है। इसका जन्म छापेखाने के आविष्कार के साथ देखा जा सकता है। जाहिर है कि अठारहवीं सदी से लेकर इक्कीसवीं सदी में आज तक का पत्रकारिता का सफर एक छलांग में पूरा नहीं हो गया है।

इंटरनेट के युग में अखबारों की वैचारिकता और साहित्य की झलक गायब

आज हम पत्रकारिता और साहित्य के बीच के रिश्ते की बात इंटरनेट के उस युग में कर रहे हैं जहां हर किसी को पल-पल की खबर मिलती है। लेकिन यह सिर्फ खबर ही होती है कब, कहां और किसके वाले पिरामीडीय रूप में। इसमें अखबारों की तरह न तो आपको वैचारिकता मिलेगी और न ही साहित्य की झलक दिखेगी। यहां पर साहित्यकारों को हाशिए पर रख सामने आ जाते हैं सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक विश्लेषक। पाठक व दर्शक भी विषय के विशेषज्ञ से ही प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं।

इसके साथ ही विशेषज्ञों की विविधता भी सामने आती है। यह जरूरी नहीं है कि जिसने कालाहांडी पर मार्मिक कविता लिखी है वह भुखमरी के वैश्विक सूचकांक को भी निरपेक्ष होकर समझा सके। जो विशेषज्ञ शेयर बाजार को समझा सकता है जरूरी नहीं कि वह किसी सिनेमाघर की टिकट खिड़की के गणित की सटीक व्याख्या कर सके। दिल्ली में बैठ कर आप असम की बाढ़ या कहीं के दंगों पर कविता-कहानी लिख सकते हैं लेकिन बंगलुरु में आई बाढ़ का कारण समझने के लिए कोई भी पत्रकार किसी शहरी पर्यावरण विशेषज्ञ के पास ही जाएगा।

प्रिंट आज भी ज्यादातर लोगों के पास बात पहुंचाने का बड़ा माध्यम है

मुद्रित व दृश्य पत्रकारिता आज भी अपनी बात ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम है। आपका सोशल मीडिया खाता इस बात की भरपाई नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कूट-गणना के हिसाब से आपकी दीवार पर आपके जैसे ही लोग आते हैं। अब एक कवि सिर्फ कवियों के चक्रव्यूह में होगा तो श्रोता व पाठक तक पहुंचने की टीस बरकरार रहेगी।

आज पचास साल का एक साहित्यकार घोषणा करता है कि उसने सौ किताबें लिख दीं और उसके आसपास के लोग उसकी हर रचना को कालजयी करार देते हैं। किताब का यह काल उतनी ही देर तक जयी रहता है जब तक किसी दूसरे की किताब को इसी श्रेणी में नहीं खड़ा कर दिया जाता है। पर, इतनी कालजयी रचनाओं के बीच हम दूसरा ‘गोदान’ आज तक नहीं पा सके हैं जो होरी, गोबर और धनिया के साथ हर काल में अपने किरदारों की जय-जय करवा लेता है।

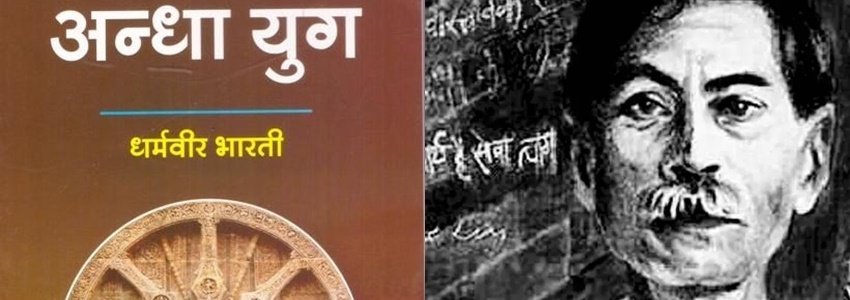

अंधाधुंध लिखे जा रहे साहित्य के दौर में अब तक दूसरा ‘अंधा युग’ नहीं मिल पाया है। पहली बार किसी हिंदी रचना को ‘बुकर’ पुरस्कार मिला भी तो अंग्रेजी अनुवाद के जरिए। हां, ‘बुकर’ पुरस्कार मिलने के बाद ‘रेत समाधि’ को पढ़ने और समझने के एक सौ एक तरीके सरीखे लेख जरूर लिख दिए गए। अगर साहित्य की दुनिया में ‘रेत समाधि’ का इतना ही महत्त्व था तो आलोचकों ने अंग्रेजी अनुवाद से पहले पाठकों के बीच उसे लोकप्रिय बनाने के लिए इतना अनुसंधान क्यों नहीं किया था।

इसकी वजह यह है कि आप गुटों में बंटे हुए हैं। आपके पास साहित्य को समझने का वैज्ञानिक नजरिया नहीं है। आधुनिक, तार्किक व वैज्ञानिक नजरिया रखे बिना पत्रकारिता व साहित्य के रिश्ते को नहीं समझा जा सकता है। साहित्य अखबार का हिस्सा है, खबर नहीं है। अखबार, साहित्य व खबर के इस त्रिकोण पर बहस जारी रहेगी। (क्रमश:)