परिवार का यह रूप अपनी बनावट में हिंसक और जेंडर की दृष्टि से पक्षपाती होता है। यहां मैं केवल शारीरिक हिंसा की बात नहीं कर रही; मेरे कहने का आशय यह है कि एक संस्था के रूप में परिवार और उसका अखिल भारतीय फैलाव विवाह की दुनिया में क़दम रखनेवाली महिला के आत्म को तोड़-मरोड़कर रख देता है। हमने इस बात पर कभी पर्याप्त विचार नहीं किया है कि पितृवंशीय स्थानिकता (विवाह के बाद पति के परिवार के साथ रहने की परम्परा) का महिला के मानस पर क्या असर पड़ता है।

उसे अपना पैतृक घर छोड़ना पड़ता है, वह भले ही कोई काम करती हो लेकिन उसे अपने पति के घर या उसके माता-पिता के यहां जाना पड़ता है। उसे अपना उपनाम बदलना पड़ता है, कुछ समुदायों में तो उसका मूल नाम तक बदल दिया जाता है, और उसके बच्चों के साथ उनके पिता का नाम जाता है; इस तरह, अगर वह विवाह के बाद अपवादस्वरूप अपना नाम यथावत रखती है तब भी उसका नाम मिट जाता है।

महिलाओं को हर हालत में ख़ुद को नए सिरे से गढ़ना पड़ता है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा गम्भीर बात ये है कि विवाह की इस अकेली घटना से पहले उनका पूरा जीवन भविष्य के इसी क्षण के बारे में सोचते-विचारते—करियर के चुनाव और रोजगार के विकल्पों से लेकर लड़कपन के शुरुआती दौर से ही ख़ुद को किसी भी परिस्थिति में ढालने की तैयारी में बीत जाता है।

जैसा कि एक बच्ची ने मुझसे कहा था, ‘मैं जब भी अपनी मां से कहती हूं कि अच्छे कपड़े पहनकर कहीं बाहर जाकर मज़े करो तो मां कहती है कि, “मैं अब शादीशुदा हूं, मैं यह सब नहीं कर सकती”। अगर विवाह का मतलब एक चलते हुए जीवन का ख़त्म हो जाना है तो उसे जीवन का उद्देश्य कैसे माना जा सकता है?’

हमें उन सवालों को, जिन्हें हमारी तरफ़ अक्सर चुनौती की तरह फेंका जाता है, इसी पृष्ठभूमि में रखकर देखना चाहिए : लेकिन क्या महिलाएं ही महिलाओं की सबसे कट्टर दुश्मन नहीं होतीं? क्या क्रूरता के मामले में सास ही बहू के साथ सबसे बुरा व्यवहार नहीं करती? ऐसा क्यों है? इन सवालों का जवाब देने से पहले आइये एक ऐसे अलग सवाल पर ग़ौर करें जिसे कभी-कभार ही पूछा जाता है : आख़िर सत्ता के लिए ससुर और दामाद में ऐसी जंग क्यों नहीं होती?

बात साफ़ है कि उन दोनों का दायरा पूरी तरह अलग होता है। उनके बीच सत्ता का खेल इस तरह नहीं खेला जाता कि एक की ताक़त बढ़ने से दूसरे की ताक़त ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पितृवंशीय और पितृ-स्थानिक घर में महिलाओं को सारी ताक़त पुरुषों—अपने पतियों और पुत्रों—से ही मिलती है, जो एक समय के बाद स्वयं किन्हीं अन्य महिलाओं के पति बन जाते हैं। इस प्रकार की संरचना में महिलाओं के बीच सत्ता का संघर्ष अवश्यम्भावी होता है।

इसका उनके ‘महिला’ होने से कोई लेना-देना नहीं है, इसकी वजह यह होती है कि उन्हें ऐसी परिस्थितियों में झोंक दिया जाता है जो बुनियादी तौर पर वे एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो जाती हैं। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जिसमें ससुर और दामाद को एक सीमित दायरे में रहने के कारण हर दिन एक दूसरे से भिड़ना पड़ता हो। ऐसी स्थिति में दामाद धीरे-धीरे ससुर से सत्ता छीन लेगा। और इस स्थिति में पुरुष ही पुरुष का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा।

तो एक बार फिर इस तोहमत की ओर लौटें कि महिला ही महिलाओं की सबसे कट्टर दुश्मन होती है और उसके बाद इस बात पर ग़ौर करें कि पितृसत्तात्मक और पितृ-स्थानिक परिवार की संरचना ही ऐसी होती है कि उसमें महिलाएं एक दूसरे की विरोधी हुए बिना रह ही नहीं सकती।

विवाह में यह पूर्व-निहित हिंसा एक ऐसा तथ्य है जिसे हल नहीं किया जा सकता, औरतों के पास वह भाषा ही नहीं है जिसमें वे इस समस्या का समाधान खोज सकें। मुझे लगता है कि धारा 498ए का शायद इसीलिए इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए दहेज की मांग के आरोपों को इन प्रावधानों का ‘दुरुपयोग’ कहा जाता है।

चूंकि दहेज का सम्बन्ध मातृ-परिवार की सम्पत्ति से होता है इसलिए महिलाएं इसके आधार पर कम-से-कम किसी सहारे की उम्मीद कर सकती हैं; सच्चाई भी यही है कि ऐसे विवादों में महिला-समूह अक्सर यह कोशिश करते हैं कि दहेज का सामान वापस मिल जाए। इसी तरह घरेलू हिंसा के मामलों में पुलिस और वकील भी अक्सर विवाद का त्वरित समाधान ढूंढ़ने के लिए दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं।

जिस अर्थ में पितृसत्ता काम करती है उसमें पुरुषों द्वारा इन प्रावधानों के ‘दुरुपयोग’ की दलील सही कही जाएगी। ऐसे पुरुष वाक़ई यह मानते हैं कि उन पर ‘झूठा आरोप’ लगाया जा रहा है क्योंकि उनके कहने का मतलब दरअसल यह बैठता है : ‘परिवार को ऐसा ही तो होना चाहिए; पत्नी के रूप में तुमसे यही तो उम्मीद की जाती है कि तुम वह सब भूल जाओ कि पहले तुम क्या थी;

हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें करते हैं और तुम्हारा दायित्व है कि तुम हमारी उन उम्मीदों को पूरा करो। शादी का मतलब यही तो होता है।’ और हो यह रहा है कि महिलाएं उम्मीदों के इस पिटारे को विवाह मानने से इनकार कर रही हैं। इस लिहाज़ से पुरुषों की यह बात एकदम ठीक है कि उन्हें ‘झूठे मामले’ में फंसाया जा रहा है—यह बात इसलिए ठीक है क्योंकि वे जिस तरह का व्यवहार कर रहे थे वही तो पितृसत्तात्मक परिवार का आदर्श माना जाता है।

हमारे पास इस बात की कोई व्याख्या नहीं है कि महिला अपने इस आमूल रूपान्तरण के बाद भी दुखी रहती है। क्या कोई महिला कभी अपने घर वापस लौटकर यह ऐलान कर सकती है : ‘मैं किसी की पत्नी नहीं बनना चाहती, मुझे यह काम पसन्द नहीं है!’ बचपन से ठोक-पीटकर सिर्फ़ शादी और शादी के लिए तैयार किया जाना, इसके अलावा भविष्य का कोई और सपना न देखने की हिदायतों और इस उम्मीद में जीते चले जाना कि शादी के बाद उनकी ज़िन्दगी में एक नई सुबह होगी और फिर यह महसूस करना कि शादी का

मतलब तो ज़िन्दगी का अन्त है; इस स्थिति से एक ऐसी कुंठा और क्षोभ पैदा होता है जिसे मैं विवाह के अन्तर्ध्वंस की तरह देखना चाहती हूं। आज नई उम्र की लड़कियां दबी-सहमी रहनेवाली पत्नी और पुत्र-वधू बनने से साफ़ इनकार कर रही हैं। वे जिन परिवारों में ब्याह कर जाती हैं, उन्हें यह रवैया क़तई बर्दाश्त नहीं हो पाता। क़ानून के ये प्रावधान परिवार को मूलत: सार्वजनिक क़ानूनों से संचालित होनेवाली संस्था की तरह देखते हैं। ज़ाहिर है कि इससे परिवार संकट में पड़ जाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि विवाह के इन ‘दमनकारी’ क़ानूनों से पुरुषों की रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि विवाह की इस संस्था में सबसे ज़्यादा दुख अब भी महिलाओं के हिस्से में आता है क्योंकि अधिकांश महिलाएं विवाह के इन हिंसक और अपमानजनक बन्धनों को निभाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा, हिम्मत और ताक़त झोंक देती हैं।

यहां महिला की ससुराल के साथ उसके मातृ-परिवार की व्यापक विवेचना करना अनिवार्य है। शादी के बाद पहली बेटी को दहेज के कारण मार दिए जाने के बावजूद माता-पिता दूसरी बेटी के सुरक्षित भविष्य के लिए भी शादी का ही सपना देखते हैं। इसकी तुलना व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में होनेवाली ‘रैगिंग’ से की जा सकती है जहां नये लड़कों को सीनियर लड़कों के हाथों बार-बार शारीरिक और भावनात्मक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और इन लड़कों के मां-बाप उन्हें हर बार वापस लौट जाने, एडमिशन पर होने वाले ख़र्च के बारे में सोचने और तब तक सहन करते रहने की नसीहत देते हैं जब तक किसी दिन उनकी मौत नहीं हो जाती।

आख़िरकार, परिवार का काम नाकारा औलाद पैदा करना थोड़े है, उसका काम तो ऐसे पुरुषों और स्त्रियों को पैदा करना होता है जो अपने माता-पिता के सपनों को पूरा कर सकें, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को महफ़ूज़ रख सकें और उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकें!

उदाहरण के लिए, रविन्दर कौर पंजाब के खेतिहर परिवारों के एक अध्ययन में दर्शाती हैं कि इन परिवारों में सभी बेटों को समान महत्त्व नहीं दिया जाता। उनमें कुंवारे बेटे दूसरे नम्बर की चीज़ माने जाते हैं। (कौर 2009) इस तरह पितृसत्तात्मक परिवार—चाहे ससुराल हो या मायका (पैतृक परिवार), सत्ता के हिंसक खेलों और वंचनाओं का मैदान होता है।

अब इस बात के संकेत बढ़ते जा रहे हैं कि विवाह और परिवार का यह स्वरूप अन्दर से दरकने लगा है। वर्ष 2011 के अख़बार में एक रिपोर्ट आई थी कि हरियाणा जैसे राज्य में, जहां बेटियों के बजाय बेटों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है और जहां लिंगानुपात भारत में सबसे कम पाया जाता है, वहां पिता और कभी-कभी मांओं की तरफ़ से ‘क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेज़ी के अख़बारों में हर दिन दर्जनों नोटिस’ छपवाए जाते हैं कि वे अपने फलां बेटा-बेटी को अपनी सम्पत्ति से बेदख़ल कर रहे हैं। (सिवाच 2011) हालांकि ऐसे नोटिसों का कोई क़ानूनी महत्त्व नहीं होता, लेकिन उनसे यह ज़रूर पता चलता है कि परिवार का विस्फोटक तनाव घर की चारदीवारी से बाहर फूटने पर आमादा है।

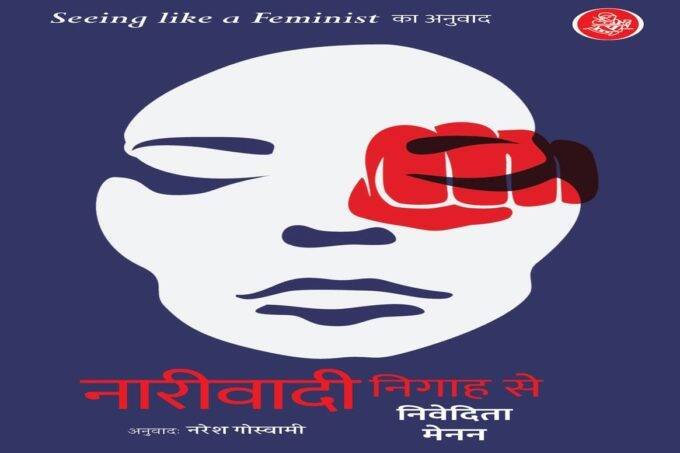

पुस्तक – ‘नारीवादी निगाह से’ लेखक – निवेदिता मेनन का हिंदी अनुवाद नरेश गोस्वामी ने किया है। पुस्तक को राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। 240 पेज के पेपरबैक संस्करण की कीमत 275 रुपए है।